INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud, en 1968, puso en marcha el Programa de Vigilancia Farmacéutica Internacional y en 2004 estableció la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, donde uno de los principales elementos de los programas para mejorar la seguridad de los pacientes es tener la capacidad y la calidad de captar la información más completa posible sobre las reacciones adversas de los medicamentos (RAM) y errores de medicación con el fin de utilizarla como fuente de conocimiento y como las bases para acciones preventivas en el futuro. Si no hay una acción posterior a que ocurra un evento o al resultado de cualquier análisis, generalmente no se aprende la lección, se pierde la oportunidad para generalizar el problema y no se manifestará la capacidad de producir soluciones potentes y aplicables más amplias.(1,2)

Por ello, resulta imprescindible contar con un sistema de farmacovigilancia bien organizado, pero son recurrentes en la literatura científica evidencias de la poca notificación de reacciones adversas, la falta de sistemas integrados de reporte y, sobre todo, la falta de conocimientos, habilidades y actitudes de los profesionales de la salud, todo lo cual contribuye al aumento de la morbilidad y mortalidad relacionadas con los medicamentos y se compromete la evaluación de la causalidad de las RAM, la detección de factores de riesgo, causas alternativas, variables de confusión y pacientes más susceptibles al daño inducido por medicamentos.(3,4)

Estudios realizados entre 2018 y 2024 en países como España, Perú, México, Ecuador y Colombia, han evidenciado que tanto médicos, enfermeros como farmacéuticos, suelen egresar con conocimientos teóricos fragmentados, sin haber desarrollado habilidades para identificar, evaluar o reportar eventos adversos de forma sistemática, además de otros factores como la presión asistencial y la falta de motivación, que también influyen en la eficacia de los sistemas de farmacovigilancia implementados en estos países.(4,5,6,7)

Estudios realizados en Cuba, también han mostrado una débil percepción sobre la responsabilidad ética y legal que implica la vigilancia del medicamento, lo que limita su incorporación como parte habitual de la práctica clínica.(8,9)

Estos resultados nos hacen pensar que la educación en farmacovigilancia en el pregrado, en la asignatura de Farmacología presenta limitaciones que comprometen el ejercicio ético y responsable del futuro profesional de la salud a pesar de que la enseñanza de la Farmacología en la formación académica de los estudiantes de las carreras de medicina específicamente, va más allá de la adquisición de conocimientos básicos y tiene como meta transferir al profesional médico la posibilidad de tener mayor seguridad en la administración de medicamentos como un valor educativo biopedagógico agregado.(3,10)

Esta problemática es compartida en la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, a través de reuniones metodológicas, controles docentes y la experiencia acumulada en el colectivo de la asignatura Farmacología. Las clases prácticas no siempre logran conectar al estudiante con su futura responsabilidad sanitaria, identificándose debilidades en la formación de valores y habilidades ético-profesionales relacionadas con la seguridad del medicamento, que afectan su motivación y su preparación para enfrentar situaciones clínicas reales.

Por lo que se impone el diseño de propuestas metodológicas activas que integren el componente ético, práctico y humanístico en la enseñanza de la farmacovigilancia, desde la propia clase práctica. Nos planteamos como objetivo diseñar una propuesta metodológica para la clase práctica de farmacovigilancia en la asignatura Farmacología I, que contribuya a formar en los estudiantes valores éticos profesionales de responsabilidad ante la seguridad de los medicamentos.

MÉTODOS

Se realiza una investigación pedagógica de tipo descriptivo, con enfoque proyectivo, durante los meses de enero a abril del 2025, orientada al diseño de una propuesta metodológica didáctica para la enseñanza de la farmacovigilancia en la asignatura Farmacología I.

El estudio se fundamenta en una revisión documental y normativa, el análisis curricular vigente y la experiencia acumulada del colectivo del Departamento de Farmacología, de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos.

Para la etapa de diagnóstico:

-Se consideraron las valoraciones emitidas por los profesores en las reuniones del colectivo de asignatura, reuniones metodológicas, los controles a clases y los resultados docentes.

-Se revisó y analizó el programa de estudio de la asignatura Farmacología I, Plan “E” emitido por la Comisión Nacional de la carrera de Medicina en 2019, específicamente el Tema 8: Reacciones adversas a los medicamentos. Abuso y adicción. Farmacodependencias. Farmacovigilancia y su relación con el profesional que se desea formar.(11)

Este contempla solo una clase práctica de dos horas, orientada al desarrollo de habilidades para identificar, prevenir y reportar reacciones adversas, en correspondencia con las regulaciones del Sistema Cubano de Farmacovigilancia.

Para la etapa de diseño:

-Teniendo en cuenta las debilidades identificadas en la etapa anterior, se diseñó una propuesta metodológica para su aplicación en dicha clase práctica, con el objetivo de fortalecer las competencias ético-profesionales en estudiantes de tercer año de la carrera de Medicina. Se tuvieron en cuenta las nuevas tendencias en la Educación Superior de incentivar el trabajo independiente, la educación virtual empleando las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y la formación investigativa.(12)

Para la etapa de validación:

-La propuesta fue presentada al colectivo docente del Departamento de Farmacología, quienes realizaron una valoración cualitativa de la misma.

La investigación fue aprobada por el Consejo científico de la institución.

RESULTADOS

A partir del diagnóstico metodológico y la revisión curricular de la asignatura Farmacología I, se diseñó una propuesta metodológica dirigida a desarrollar en los estudiantes valores éticos profesionales de responsabilidad ante la seguridad de los medicamentos, desde la clase práctica.

En la etapa de diagnóstico de nuestra investigación se identificaron debilidades en el proceso enseñanza-aprendizaje, entre ellas: uso limitado de métodos activos, escasa contextualización del contenido, bajo nivel de motivación estudiantil y pobre interiorización de la farmacovigilancia como responsabilidad profesional.

Por lo que se diseñó una propuesta metodológica que integra enfoques activos centrados en el estudiante, actividades grupales mediadas por TIC: uso de diapositivas y consulta virtual, la reflexión ética sobre situaciones problémicas y la apropiación de habilidades prácticas esenciales para su futuro desempeño.

El método docente central fue el trabajo independiente guiado, orientado a la formación de habilidades, valores y sentido de responsabilidad profesional.

La propuesta se estructuró en torno a cinco componentes principales:

- Guía de estudio independiente: elaborada con contenidos clave sobre farmacovigilancia, reacciones adversas y elementos regulatorios, fomentando la búsqueda en fuentes actualizadas y la autonomía cognitiva del estudiante. Incluyó, además, preguntas orientadoras, bibliografía básica y complementaria, y pautas para la evaluación formativa. (Anexo 1).

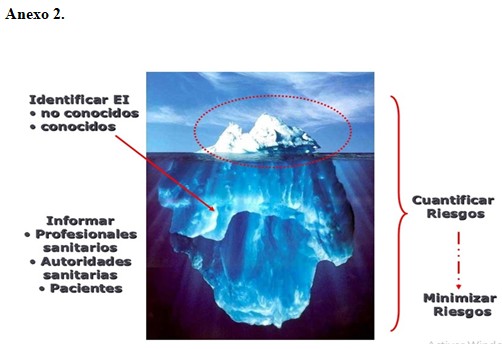

- Imagen introductoria (Figura de un iceberg): utilizada como recurso visual y motivacional para introducir la clase, resaltando la dimensión oculta de las reacciones adversas no detectadas en los ensayos clínicos. (Anexo 2).

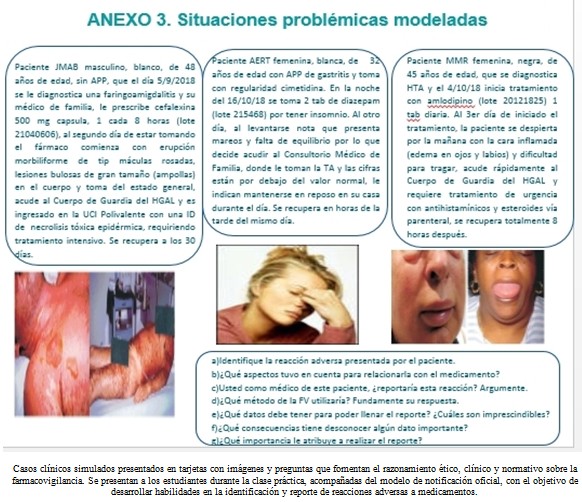

- Trabajo en equipo con situaciones problémicas modeladas: se diseñaron tarjetas con escenarios clínicos que reproducen contextos reales de aparición de reacciones adversas, acompañadas de imágenes e interrogantes específicas. Esta propuesta propició el análisis ético, clínico y normativo, así como la aplicación del conocimiento teórico en un entorno simulado (aprendizaje basado en problemas). (Anexo 3).

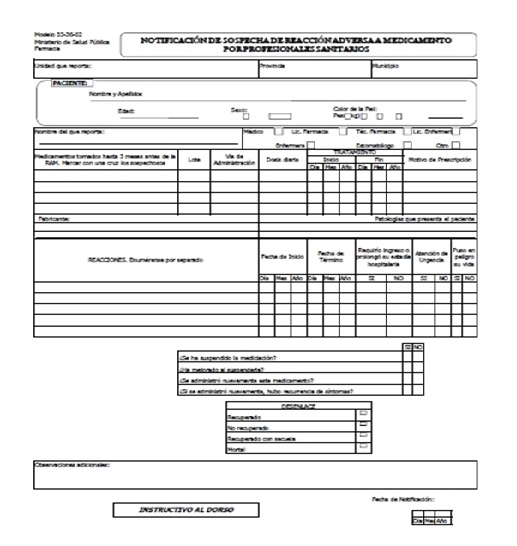

- Llenado del Modelo Oficial de Notificación Espontánea: los estudiantes resolvieron, de manera individual o grupal, el llenado del modelo 33-36-02 del Ministerio de Salud Pública de Cuba, a partir de los casos analizados. Esta actividad permitió el desarrollo de habilidades prácticas y la valoración de criterios de severidad, causalidad y de importancia clínica. (Anexo 4).

- Evaluación participativa: se emplearon la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación como mecanismos integradores del proceso formativo, de conformidad con el Reglamento de Trabajo Docente y Metodológico de la Educación Superior (Resolución Ministerial No. 47/2022), que refuerza la necesidad de vincular teoría con práctica y propiciar la independencia cognoscitiva del estudiante como componentes esenciales de la calidad del proceso educativo.

La propuesta metodológica se alineó con los objetivos declarados del programa de la disciplina y con el modelo del profesional propuesto por el currículo vigente. Fue valorada positivamente por docentes del colectivo, quienes destacaron su coherencia, aplicabilidad y capacidad para generar en los estudiantes una actitud responsable ante la seguridad del medicamento.

DISCUSIÓN

El modelo educativo de formación integral de profesionales que se desarrolla en las instituciones de educación superior, se concreta en una formación científica, técnica y humanística; impregnada en los valores éticos y estéticos que nos identifican. Este modelo de formación se sustenta en dos ideas rectoras fundamentales: la unidad entre la educación y la instrucción, que expresa la necesidad de educar al hombre a la vez que se instruye y el vínculo del estudio con el trabajo, que consiste en asegurar, desde el currículo, el dominio de los modos de actuación del profesional, en vínculo directo con su actividad profesional.(12)

El profesor es el responsable de impartir su asignatura con calidad desde el punto de vista científico y a la vez desarrollar una correcta labor educativa desde la instrucción, de modo que como parte del colectivo del año académico en que ejerce la docencia, pueda contribuir a la formación integral de sus estudiantes en los valores imprescindibles para su correcto desempeño profesional.(12)

La clase práctica es un tipo de clase orientada fundamentalmente al desarrollo de habilidades en los estudiantes. Propicia la aplicación independiente de los conocimientos adquiridos y se emplean métodos de trabajo específicos de la asignatura y de la futura profesión. Se basa en el principio de autonomía cognoscitiva, el desarrollo de habilidades procedimentales y la reflexión ética, y se alinea con el Reglamento de Trabajo Docente y Metodológico de la Educación Superior, que orienta la integración entre teoría y práctica.(12,13)

La farmacovigilancia es una herramienta fundamental para el monitoreo, uso seguro de los medicamentos y la protección de la salud de las personas. Los valores éticos en farmacovigilancia son principios fundamentales que guían el comportamiento responsable de los profesionales de la salud, las autoridades regulatorias y las industrias farmacéuticas. Estos valores aseguran que la vigilancia de reacciones adversas se realice con integridad, respeto y compromiso hacia el bienestar del paciente.

La enseñanza de la Farmacovigilancia en el pregrado continúa siendo un desafío en numerosos contextos educativos, especialmente cuando se limita a un abordaje teórico desvinculado de la práctica clínica. Los cambios introducidos en el programa de la asignatura Farmacología, han reducido progresivamente el número de horas dedicadas al estudio de las reacciones adversas y la farmacovigilancia, aunque la clase práctica abordada en este trabajo incrementó su duración en una hora respecto al plan anterior. Esta situación hace necesario que, junto a los métodos de enseñanza-aprendizaje empleados en la formación médica, se incorporen estrategias que fortalezcan la ética profesional y el ejercicio responsable desde etapas tempranas.(14)

La propuesta metodológica planteada en este trabajo responde a dicha necesidad desde una perspectiva integral. La simulación de situaciones clínicas, el trabajo cooperativo y utilización del Modelo Oficial de Notificación, establecido por el MINSAP como parte del ejercicio docente, permiten convertir el aula en un espacio simulado de decisión clínica, en el que los estudiantes interiorizan su futura responsabilidad sanitaria. Estas acciones confieren autenticidad a la clase, alineándola con las tendencias educativas contemporáneas que privilegian el aprendizaje basado en problemas, el desarrollo de competencias clínicas y de valores que resultan esenciales en la formación de profesionales de la salud comprometidos con la calidad, la justicia y el bienestar del paciente.(15)

-Prudencia y visión integral: la figura del iceberg, al hacer visible lo invisible, estimula la capacidad de análisis profundo y la atención a los aspectos menos evidentes de la práctica médica, cultivando la prudencia profesional.

-Responsabilidad compartida y empatía: el trabajo colaborativo ante situaciones problémicas fortalece la conciencia sobre la importancia de tomar decisiones clínicas informadas, de manera colectiva y empática.

-Empatía y solidaridad: el análisis de la severidad y causalidad en las situaciones clínicas simuladas, contribuye a sensibilizar sobre la repercusión familiar y social de reacciones adversas a medicamentos que ponen en peligro la vida y pueden ocurrir en la práctica diaria.

-Honestidad profesional y compromiso con la seguridad del paciente: la utilización del modelo de notificación oficial como herramienta pedagógica refuerza la sinceridad en la comunicación de eventos adversos y el deber ético de proteger la vida y salud de los pacientes.

-Reflexión ética y autocrítica: los espacios de autoevaluación y coevaluación fomentan el juicio ético individual y el reconocimiento del propio proceso formativo, promoviendo una cultura de aprendizaje honesta y transparente.

Por lo que podemos concluir que el carácter viable, replicable y contextualizado de esta propuesta la convierte en una herramienta pedagógica adaptable a otras asignaturas o instituciones. Su validación por parte del colectivo de la asignatura y su coherencia con el perfil del egresado en Medicina refuerzan su pertinencia como alternativa innovadora para mejorar la calidad de la enseñanza de la farmacología y fortalecer la responsabilidad ética del futuro profesional al incorporar herramientas concretas para su desempeño clínico.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no hay conflicto de intereses.

Contribuciones de los autores

Conceptualización: Diana Rosa Fernández Ruiz, Maira Quiros Enríquez, Olga Lidia Cuevas Pérez

Investigación: Diana Rosa Fernández Ruiz

Metodología: Diana Rosa Fernández Ruiz, Maira Quiros Enríquez, Olga Lidia Cuevas Pérez

Visualización: Diana Rosa Fernández Ruiz

Redacción del borrador original: Diana Rosa Fernández Ruiz

Redacción, revisión y edición: Diana Rosa Fernández Ruiz, Maira Quiros Enríquez, Olga Lidia Cuevas Pérez

Financiación

Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos. Cienfuegos, Cuba.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1.World Health Organization. La farmacovigilancia: garantía de seguridad en el uso de los medicamentos. Uppsala: Uppsala Monitoring Centre; 2004[citado 15/01/2025]. Disponible en: https://who-umc.org/media/1717/24754.pdf

2.Donaldson L, Philip P. Patient safety: a global priority. Bull World Health Organ. 2004;82(12):892

3.Varallo FR, Mastroianni PC. ¿La educación de pregrado en farmacovigilancia es efectiva para desarrollar competencias básicas en los profesionales de la salud para la evaluación de la seguridad medicamentosa? Rev OFIL ILAPHAR. 2021;31(1):4-13.

4.Organización Panamericana de la Salud. Buenas prácticas de farmacovigilancia para las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2011[citado 15/01/2025]. Disponible en: https://www.paho.org/sites/default/files/BPFv-de-las-Americas--5-nov.pdf

5.Lozano Fernández R, Vera Sánchez E, Lozano Estevan MD, Madruga Sanz M, Serna Núñez A. Conocimiento y actitud sobre prácticas en farmacovigilancia de los profesionales farmacéuticos de farmacia comunitaria y farmacia hospitalaria en España. Rev Esp Salud Pública. 2020;94:e1-10.

6.González Rodríguez PA. Factores que dificultan el adecuado desarrollo de los programas de farmacovigilancia por parte de los químicos farmacéuticos que lideran esta actividad en la ciudad de Bogotá[Tesis]. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia; 2022[citado 12/02/2025]. Disponible en: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/84269

7.García Gómez CR. Factores asociados con la notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos en el personal médico, farmacéutico y de enfermería del área clínica de hospitalización del Hospital José Carrasco Arteaga, Cuenca-Ecuador[Tesis]. Cuenca: Universidad de Cuenca; 2025[citado 12/02/2025]. Disponible en: https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstreams/1544c944-9972-4c50-9669-d8f796ff2fb7/download

8.Martí Martínez AN, Burguet Lago N, Valcárcel Izquierdo N. Caracterización del proceso de capacitación en farmacovigilancia en un hospital de cuidados terciarios. EDUMECENTRO[Internet]. 2020;12(4):122-36[citado 12/02/2025]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742020000400122

9.Benítez Rojas LC, Espinoza Palacio D, Gallardo Pedraza AM. Nivel de conocimientos de estudiantes de ciencias médicas sobre farmacovigilancia en Las Tunas. En: Convención Internacional Cuba-Salud 2022[Internet]. La Habana: Ministerio de Salud Pública; 2022[citado 12/02/2025]. Disponible en: https://convencionsalud.sld.cu/index.php/convencionsalud22/2022/paper/download/1934/1669

10.Ponce Alencastro JA. La Farmacología en la educación médica universitaria. RECIMUNDO[Internet]. 2020;4(4):129-37[citado 19/05/2025]. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7999193.pdf

11.Ministerio de Salud Pública. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Plan de Estudio E Carrera Medicina. La Habana: MINSAP; 2019.

12.Ministerio de Educación Superior. Resolución Ministerial 47/2022: Reglamento organizativo del proceso docente y de dirección del trabajo docente y metodológico para las carreras universitarias. La Habana: Ministerio de Educación Superior; 2022[citado 19/03/2025]. Disponible en: https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/resolucion-47-de-2022-de-ministerio-de-educacion-superior

13.Hernández Infante RC, Infante Miranda ME. La clase en la educación superior, forma organizativa esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Educ Educ. 2017;20(1):27-40

14.Peacok Aldana S, Sollet Medina KR, Gámez Fernández Y, Cala Calviño L. Transformaciones en el programa de la asignatura Farmacología General: análisis comparativo de planes de estudio. EDUMECENTRO[Internet]. 2023;15(1):68-84[citado 19/03/2025]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742023000100068

15.Pauta Salinas M. Nuevas estrategias para la docencia en la educación superior[Tesis]. Cuenca: Universidad del Azuay; 2022[citado 19/03/2025]. Disponible en: https://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15622

ANEXOS

Anexo 1. Guía de estudio orientadora para la clase práctica de farmacovigilancia.

Esta guía tiene como propósito orientar el estudio independiente previo a la clase práctica del Tema 8 de la asignatura Farmacología I: “Reacciones adversas a los medicamentos. Abuso, adicción y farmacodependencias. Farmacovigilancia.”

Está diseñada para fomentar la autonomía cognitiva del estudiante y facilitar la preparación ética, conceptual y procedimental necesaria para la actividad docente.

GUÍA DE ESTUDIO

Tema 8: Reacciones adversas a los medicamentos: abuso y adicción. Farmacodependencias. Farmacovigilancia.

FOD: Clase práctica.

Sumario

Reacciones adversa de los medicamentos. Clasificación y caracterización de las principales categorías de reacciones adversas. Variables que predisponen a la aparición de reacciones adversas. Farmacovigilancia. Procedimientos o métodos que más se emplean para llevarla a cabo. Reporte espontáneo de reacciones adversas. Modelo de notificación de reacciones adversas.

Esta guía le ofrece las orientaciones para el estudio de los contenidos.

Le recomendamos leerla cuidadosamente y cumplir las instrucciones que proponemos para que de una forma organizada puedas obtener los conocimientos y habilidades del tema.

- Relacione los contenidos de asignaturas precedentes como morfisiología, genética, microbiología, inmunología, así como temas de farmacocinética y teoría de receptores, entre otras, impartidos previamente en Farmacología General que sirvan de sustento y base para explicar el mecanismo de producción de diferentes tipos de reacciones adversas. Debe tratar de relacionar el nuevo contenido con lo que ya ha aprendido, esto le ayudará a desarrollar el pensamiento lógico para solucionar los diferentes problemas que se le puedan presentar en su práctica profesional.

- Realice una lectura del tema, interprete la importancia del mismo, de forma tal que le permita dar respuestas a las preguntas que aparecen en la guía de estudio, para ello cuenta con la bibliografía básica: Libro de texto de Farmacología General: Capítulo 8. Colectivo de autores cubanos (páginas124-138) y Capítulo 9. Colectivo de autores cubanos (páginas139-146)

- Comprenda los objetivos propuestos para el estudio del tema.

- Profundice en los siguientes contenidos:

- Concepto de reacciones adversas de los medicamentos.

- Clasificación teniendo en cuenta: el mecanismo de producción, el impacto sobre la salud, si son predecibles o no.

- Características de las principales categorías de reacciones adversas. Principales medicamentos involucrados en su aparición y cuadro clínico más relevante.

- Los principales grupos de sustancias que pueden producir dependencia en el hombre, las bases farmacológicas de las adicciones y los emplee como fundamento en la educación sanitaria contra la adicción.

- Variables que predisponen a la aparición de reacciones adversas: dependientes del paciente, del fármaco y de las enfermedades intercurrentes.

- Farmacovigilancia. Procedimientos o métodos que más se emplean para llevarla a cabo.

- Reporte Espontáneo de Reacciones Adversas. Modelo de Notificación de Reacciones adversas (modelo 33-36-1).

- Algoritmos utilizados para evaluar la causalidad de notificaciones de reportes reacciones adversas. Elementos que los conforman y su importancia.

- Lea y reflexione el contenido del Boletín de Información Terapéutica “Y si fuera el medicamento” (Vol. 19, No. 2, marzo-abril 2011), con énfasis en la identificación de RAM poco frecuentes y consecuencias del subregistro.

- Responda las siguientes preguntas.

1. Si, por definición, sabemos que las reacciones adversas a los medicamentos (RAM), son efectos adversos no intencionados, que ocurren a dosis terapéutica de un medicamento:

1.1 ¿Cómo se clasifican las RAM según su tipo o grupo (A, B, C, D, E, F)?

1.2 ¿Cuáles son las diferencias principales entre una RAM tipo A y una RAM tipo B? Cuál de ellas es más predecible?

1.3 Responda si los siguientes planteamientos son verdaderos o falsos y justifique su respuesta.

a) ____ La hipoglucemia que puede aparecer en un paciente diabético que se controla con insulina, se considera un efecto adverso impredecible y se ubica en la clasificación en una RAM tipo B.

b) ____ La anafilaxia que puede ocurrir en un tratamiento antimicrobiano, se considera un efecto adverso impredecible y se ubica en la clasificación en una RAM tipo B.

2. Teniendo en cuenta sus conocimientos sobre teoría de receptores, fundamente el mecanismo de producción de las siguientes RAM:

a. fenómeno de rebote.

b. tolerancia.

c. taquifilaxia

3. Haga una lectura del tema y enumere los factores determinantes en la aparición de las RAM.

3.1. Menciona tres factores relacionados con el paciente que aumentan el riesgo de presentar una RAM, fundamenta en cada caso.

3.2. ¿Cómo pueden influir las diferencias genéticas individuales en la aparición de una RAM.

4. Sobre los casos clínicos que describimos a continuación.

4.1 Identifique el tipo de reacción adversa en cada caso clínico, para ello puede auxiliarse de la lista que le ofrecemos a continuación: taquifilaxia, hipersensibilidad tipo I, resistencia, efecto teratogénico, efecto tóxico, efecto paradójico, efecto colateral, hipersensibilidad tipo IV

A) Paciente de 75 años con antecedentes de insuficiencia renal y cefalea migrañosa, para aliviar esta última consume altas dosis de paracetamol (hasta 10 tabletas diarias en los últimos días). Acude CMF con un cuadro de dolor en el hipocondrio derecho, ictericia y el realizar los complementarios se constatan valores elevados de las transaminasas hepáticas._____________________________

B). Paciente de 58 años, hipertenso que normalmente se controla con propanolol, en estos momentos no está disponible el fármaco en farmacia, por lo que deja de consumir el fármaco y el paciente llega cuerpo de guardia con cifras elevadas de tensión arterial__________________..

C) Paciente que durante el embarazo recibió tratamiento con un anticonvulsivante (valproato de sodio) y el niño al nacer presenta labio leporino y paladar hendido______________________.

D) Paciente que padece de angina de pecho por lo que lleva tratamiento profiláctico con nitropental (vasodilatador); el paciente presenta cefalea siempre que lo utiliza_____________________.

E) Paciente de 40 años con diagnóstico de celulitis facial, al que se le prescribe tratamiento con penicilina G 1bb cada 12 horas. A la tercera dosis del medicamento el paciente presenta un cuadro de falta de aire, inflamación de la lengua y sensación de asfixia, tensión arterial baja diagnosticándosele un shock anafiláctico_____________________.

4.2 Mencione dos factores que contribuyeron a la aparición de la reacción adversa en el caso A.

5. ¿Por qué es importante notificar las RAM a los sistemas de Farmacovigilancia y qué información básica debe incluir un reporte?

6. ¿Qué aspectos claves deben considerarse al realizar la historia clínica de un paciente con sospecha de RAM?

7. ¿Cuáles son las estrategias claves para prevenir y manejar las RAM en un entorno clínico?

8. ¿Qué medidas de monitoreo pueden implementarse para prevenir las RAM en pacientes polimedicados?

9. Mencione los métodos utilizados para el reporte de las RAM.

a) De los mencionados, ¿ cual es el más utilizado? Mencione sus ventajas y desventajas.

b) Según la OMS cuáles son las RAM que deben ser reportadas a los centros de Farmacovigilancia

- Recomendaciones didácticas:

- Revisar ejemplos clínicos reales.

- Consultar fuentes adicionales disponibles en Infomed.

- Participar en el grupo de consulta docente virtual.

- Prepararse para argumentar, razonar y tomar decisiones durante la clase práctica.

Estos aspectos le serán de gran utilidad para realizar los contenidos de la clase práctica.

¡Esperamos que los lleven a cabo de forma satisfactoria!

Anexo 2.

Anexo 3. Situaciones problémicas modeladas

Anexo 4. Modelo de Notificación de Sospecha de Reacción Adversa a Medicamentos.

Formulario 33-36-02, diseñado por el Ministerio de Salud Pública de Cuba para la notificación oficial de sospechas de reacciones adversas a medicamentos, según los lineamientos del Sistema Cubano de Farmacovigilancia. El modelo incluye:

- Datos del paciente y del profesional que reporta.

- Descripción detallada de las RAM, su severidad y evolución clínica.

- Información sobre los medicamentos consumidos, diagnóstico, tratamiento, causalidad y desenlace.

- Indicadores sobre la atención recibida y relación temporal con la medicación sospechosa.

Durante la clase práctica, el llenado se realiza con base en los casos clínicos simulados presentados en el Anexo 3. Este formulario se emplea como herramienta para ejercitar la toma de decisiones y la redacción precisa de reportes. Permite desarrollar habilidades técnicas y fortalecer la actitud responsable.