INTRODUCCIÓN

La psoriasis es un padecimiento crónico papuloescamoso cutáneo, de etiología autoinmune. Puede presentarse a cualquier edad y genera una carga significativa tanto para los individuos como para la sociedad. Afecta a más de 60 millones de personas, entre adultos y niños, alrededor del mundo.(1) La psoriasis en placas crónica o psoriasis vulgar, es consecuencia de una susceptibilidad genética, especialmente en presencia del alelo de riesgo HLA-C*06:02, y de desencadenantes ambientales como infección por estreptococos, estrés, tabaquismo, obesidad y consumo de alcohol.(1) Esta enfermedad representa una problemática relevante en materia sanitaria a escala internacional, debido a su efecto deletéreo en la calidad de vida (CV) de las personas afectadas, las comorbilidades a las que se le asocia y los costos terapéuticos. Sobre este último, en un estudio realizado en Estados Unidos en 2021, el cual analizó más de 5 mil formularios de medicamentos específicos para la psoriasis, el precio promedio medio en el punto de venta osciló de $ 3620.4 - $23492.9; mientras que los gastos de bolsillo al año fueron desde $ 4423 hasta $ 6950.(2)

Hoy día, las terapias existentes para esta entidad nosológica se califican en tres categorías: los tratamientos por vía tópica, la fototerapia y los tratamientos sistémicos (biológicos y convencionales).(3).Los primeros, que incluyen a los corticosteroides, los inhibidores de calcineurina y los análogos de la vitamina D, son considerados de primera línea para exacerbaciones o debut leves a moderados.(4) Disímiles estudios han evidenciado que el empleo de análogos de la vitamina D combinado con corticosteroides reducen de modo significativo la severidad de la psoriasis en un alto porcentaje de casos tratados.(5) A su vez, la fototerapia con el uso de rayos ultravioleta (UVB de banda estrecha o PUVA) ha probado ser efectiva en este mismo tipo de pacientes, más aún cuando se combina con vitamina D o sus derivados.(6)

En la región de América Latina, la psoriasis tiene una prevalencia que oscila entre 0,36 % y el 2,96 % y afecta al 1,1 % de los residentes.(7) Por lo tanto, diversas líneas de investigación al respecto se han llevado a cabo para definir el espectro de efectividad de las terapias actuales, sin existir un consenso definitivo, si bien la accesibilidad a tratamientos novedosos se ve influenciada por determinantes socioeconómicas y de la infraestructura de los sistemas de salud de la región, como son el acceso a medicamentos, coste, disponibilidad, adherencia terapéutica, y la sobreinfección oportunista.(8)

En Ecuador, la prevalencia de esta enfermedad según el Atlas Global de Psoriasis es de 0,69 por cada 100000 habitantes. Sin embargo, esta cifra se vuelve heterogénea en una mirada más cercana. Por ejemplo, en una investigación efectuada en la ciudad de Guayaquil, las formas leves y moderadas se hallaron en el 4,3 % de la población (239 pacientes de un total de 5 490 analizados);(9) mientras que, en la ciudad de Loja, se ha observado una tasa de 26,5 casos por cada 10000 pacientes.(10) No obstante, las estadísticas son limitadas para el resto de las regiones de la nación por la escasa cuantía de investigaciones al respecto.

Este estudio tiene el objetivo de valorar la eficacia del tratamiento tópico y la fototerapia en la psoriasis. Se tienen en cuenta objetivos específicos como describir el impacto clínico de estas terapias en las dimensiones: calidad de vida, evolución a corto y largo plazo; y analizar los retos de estos tratamientos desde las dimensiones: efectos adversos, relación costo-beneficio y adherencia terapéutica.

DESARROLLO

Métodos

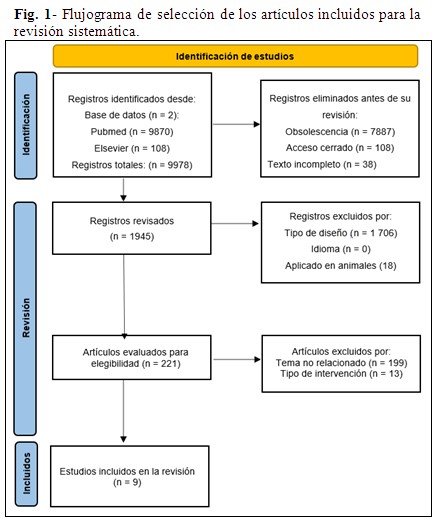

Se desarrolló una revisión sistemática, la cual inició con una pesquisa minuciosa de literatura científica en varias bases de datos electrónicas. Para ello se siguió un flujograma de acuerdo a las normativas que rigen la guía Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA).(11)

Se incluyeron estudios con enfoque cuantitativo aplicados en humanos (ensayos clínicos, estudios transversales, casos y controles, cohorte retrospectivas o prospectivas) y revisiones sistemáticas con meta-análisis (RV+MA) que evaluasen la efectividad de las terapias tópicas y fototerapia en la psoriasis; artículos escritos en español o inglés; publicados entre 2020 y 2025; se priorizaron investigaciones open access, y con total disponibilidad del documento. Se descartaron los estudios duplicados en las bases de datos; los considerados literatura gris (estudios no revisados por pares, tesis y textos de fuentes no gubernamentales); investigaciones no aplicadas en humanos; y artículos que aludieran a terapias ajenas a los tratamientos tópicos o fototerapia o métodos experimentales no aprobados para su uso clínico.

La búsqueda se realizó en las bases de datos electrónicas: PubMed y Elsevier (Scopus). Se emplearon los operadores booleanos “AND” y “OR” para expandir o limitar los hallazgos según términos de búsqueda específicos. Estos últimos se eligieron a partir del acceso a la plataforma de Descriptores en Ciencias de la Salud (DECs/MeSH), de la que se extrajeron las palabras “tratamiento tópico”, “fototerapia” y “psoriasis” afines con las variables analizadas. Ello posibilitó el empleó de la siguiente ecuación de búsqueda, que combinó estos términos clave: “topical treatment” OR “phototherapy” AND “psoriasis”.

Para elegir los artículos relevantes, se implementó un proceso de exclusión por fases: 1) se aplicaron filtros en la base de datos según los criterios de selección preestablecidos; 2) se evaluaron los títulos y resúmenes de los artículos para determinar su afinidad con la finalidad del estudio; 3) las investigaciones que superaron el filtro inicial fueron leídas a detalle para asegurar su respuesta a los objetivos específicos trazados; 4) se establecieron finalmente los artículos a analizar.

Tras estas fases, se procedió a la extracción de información relevantes de cada texto, los que fueron organizados en una matriz de datos tomando en consideración los siguientes acápites: autoría, año y país de publicación, diseño metodológico, tamaño de la muestra, resultados estadísticamente significativos (p < 0,05), y conclusiones de cada estudio.

El análisis y procesamiento de los datos se ejecutó por medio de métodos teóricos como el análisis-síntesis y la inducción-deducción. La información fue desglosada y organizada según los objetivos específicos del estudio para llevar a cabo un análisis de contenido. Este hizo posible identificar tendencias, similitudes y discrepancias entre los textos incluidos, lo que proporcionó una perspectiva integradora sobre el tema investigado.

Es necesario añadir que, debido a que este estudio empleó únicamente la técnica de revisión documental, y no involucró el contacto directo con seres humanos ni se realizaron experimentos, no fueron requerimiento aprobaciones éticas adicionales. Sin embargo, se cumplió con las normativas éticas relacionadas con el uso de datos de acceso abierto y la correcta citación de las fuentes de los artículos seleccionados.

Análisis de los resultados

A partir de la aplicación de la metodología PRISMA, el tamizaje inicial en Pubmed y Elsevier, se hallaron un total de 9978 artículos, de los cuales se descartaron 7887 por superar los cinco años de haberse publicado; 146 por no ser de libre acceso o presentarse de manera incompleta. Posteriormente se excluyeron 1 706 por poseer un diseño metodológico ajeno a los preestablecidos; 18 por ser estudios no aplicados en humanos; 199 por no resultar afines con el tema abordado; y 13 porque investigaron intervenciones en la psoriasis, pero no de tipo tópicas ni fototerapia. Finalmente, 9 publicaciones científicas se incluyeron de modo definitivo.(12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) (Fig. 1).

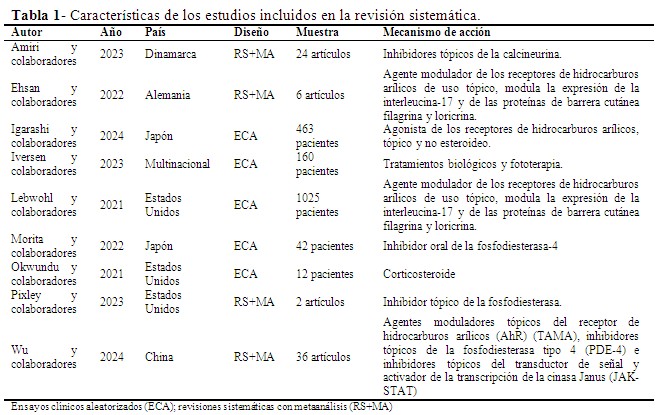

Respecto a las características de los artículos seleccionados, 33,3 % fue publicado en 2023, mientras que el resto tuvo un 22,2 % de representación cada uno, entre 2021, 2022 y 2024. En relación a su procedencia, el 33,3 % fueron estudios estadounidenses, el 22,2 % japoneses, y los estudios multinacionales, alemanes, daneses y chinos tuvieron igualitariamente un 11,1 % de representación. En general, se obtuvieron dos tipos de estudios de acuerdo a su diseño metodológico: ensayos clínicos aleatorizados (55,6 %) y revisiones sistemáticas con metaanálisis (44,4 %). En los ensayos se estudiaron un total de 1702 pacientes, mientras que en los artículos fueron 68.

A su vez, se obtuvieron siete tipos de intervenciones de acuerdo con su mecanismo de acción, y los más recurrentes fueron los agonistas de los receptores de hidrocarburos arílicos (33,3 %); mientras que el resto de las intervenciones se presentó una única vez. Estas fueron: inhibidor tópico de la fosfodiesterasa, fototerapia en monoterapia, y fototerapia combinada con tratamientos biológicos, agentes moduladores, corticosteroides e inhibidores tópicos de la calcineurina. (Tabla 1).

Los hallazgos resultantes de las investigaciones analizadas respaldaron de modo inequívoco la eficacia de los tratamientos tópicos y la fototerapia en el manejo de la psoriasis, evidenciando significativas mejoras en disímiles parámetros clínicos que se reflejan en la evolución de la enfermedad y en la CV de los pacientes.

En el estudio de Igarashi y colaboradores(14) se evaluó el tapinarof al 1 % durante 12 semanas en 463 japoneses con psoriasis en placas leves a moderadas. Se observó que el 20,1 % de los casos alcanzó una puntuación de 0 o 1 en la Evaluación Global de Psoriasis (PGA) con una mejoría de al menos 2 grados, en comparación con solo el 2,5 % del grupo de vehículo (p = 0,0035). Además, la respuesta PASI75 fue del 37,7 % en el grupo de tapinarof frente al 3,8 % del vehículo (p < 0,0001), y en el segundo ensayo (ZBA4-2) se evidenció una progresión en la eficacia, ya que la tasa de éxito en el tratamiento según PGA aumentó de 30,0 % en la semana 12 a 56,3 % en la semana 52, en tanto la respuesta PASI75 creció de 50,4 % a 79,9 % en el mismo período. Todo esto no solo evidencia la eficacia a corto plazo del tratamiento, sino que enfatiza su sostenibilidad y optimación paulatina a lo largo de 52 semanas, lo cual resulta fundamental para una patología crónica.

De manera complementaria, el estudio de Lebwohl y colaboradores(16) involucró a 1025 pacientes adultos y comparó la crema de tapinarof al 1 % con un vehículo durante un período de 12 semanas. En este caso, se logró una respuesta PGA en el 35,4 % de los pacientes tratados con tapinarof, en comparación con el 6,0 % en el grupo control en el primer ensayo, y cifras similares se replicaron en un segundo ensayo (40,2 % versus 6,3%; p<0,001 para ambas comparaciones). Estos resultados evidenciaron notables mejoras en la gravedad de la psoriasis a corto plazo, lo cual tiene directas implicaciones en la minimización de síntomas molestos que afectan la CV.

Asimismo, el metaanálisis realizado por Ehsan y colaboradores(13) sobre tapinarof incluyó datos estadísticos que reforzaron la eficacia del tratamiento, al mostrar, por ejemplo, una razón de riesgo (RR) de 6,5 (Intervalo de confianza [IC] del 95%: 4,4–9,7) para alcanzar una puntuación de PGA y una RR de 4,3 (IC del 95%: 2,9–6,4) para alcanzar una respuesta PASI75, además de mejoras en PASI90 (RR = 8,8; IC del 95 %: 5,2 – 14,9) y en la reducción del área de superficie corporal (desviación media [DM] = –3,8; IC del 95%: – 4,8 a –2,9). Los beneficios se extendieron a parámetros subjetivos, como una reducción significativa en la puntuación del prurito (DM = –1,2; IC del 95%: –1,9 a –0,4) y en el índice de CV dermatológica (DM = –2,5; IC del 95%: –4,0 a –1,1), lo cual subraya que la disminución de la gravedad clínica se traduce en un impacto positivo en el bienestar de los pacientes, a pesar de un aumento en la incidencia de eventos adversos (RR = 1,9; IC del 95%: 1,7–2,3).

El tratamiento tópico con roflumilast al 0,3 %, evaluado por Pixley y colaboradores,(19) ha demostrado igualmente una eficacia significativa. En ensayos de fase III de 8 semanas, se observó que la mejora en la PGA fue del 42,4 % y 37,5 % en los grupos de tratamiento, comparado con un 6,1 % y 6,9 % en los grupos de control, respectivamente. Además, en un estudio extendido a 52 semanas, el 45 % de los pacientes fue evaluado con una PGA de “libre” o “casi libre”, lo que confirmó la eficacia sostenida de este tratamiento en el largo plazo.

El estudio de Iversen y colaboradores(15) aportó evidencia relevante sobre la comparación entre tratamientos biológicos y la fototerapia en pacientes con psoriasis de moderada a grave. En este estudio multinacional, 160 pacientes fueron tratados con secukinumab 300 mg subcutáneo durante 52 semanas, en comparación con nb-UVB. Los resultados mostraron que el 91,1 % de los pacientes en el grupo de secukinumab alcanzó una respuesta PASI90 a la semana 52, frente al 42,3 % del grupo que recibió nb-UVB (p < 0,0001; OR = 16,3, IC 95%: 5,6–46,9). Asimismo, el 85,7 % logró una respuesta IGA 0/1 en el grupo de secukinumab, en comparación con el 36,8 % del grupo fototerapéutico (p< 0,0001). Estos resultados sugieren que, a pesar de que la fototerapia puede ser eficaz, los tratamientos biológicos ofrecen respuestas clínicas mucho más robustas, lo que podría influir en una evolución clínica más favorable y en una mejor CV a largo plazo.

El estudio realizado por Morita y colaboradores(17) en 42 pacientes japoneses con psoriasis vulgar moderada a grave comparó la fototerapia con nb-UVB en monoterapia frente a una terapia combinada con apremilast. Aunque se observaron puntuaciones PASI significativamente más bajas a las 4 y 8 semanas en el grupo combinado, las diferencias en la reducción del área de superficie corporal (BSA) no alcanzaron significación estadística, y además se reportaron más eventos adversos en el grupo combinado. Estos hallazgos indican que, si bien la fototerapia por sí sola puede mejorar la severidad clínica a corto plazo, la combinación con agentes sistémicos requiere un análisis cuidadoso para balancear la eficacia y la tolerabilidad, especialmente cuando se consideran los efectos sobre la CV.

Por otra parte, otros tratamientos tópicos, como el aerosol de desoximetasona al 0,25 % evaluado por Okwundu y colaboradores,(18) y los inhibidores tópicos de la calcineurina analizados en 24 artículos por Amiri y colaboradores(12) también han mostrado resultados prometedores. Aunque la muestra en el estudio de desoximetasona fue pequeña, se reportaron mejoras notables en parámetros como la picazón (100 %), PASI (91,7%), TLSS (83,3 %) e PGA (58,3%). De igual forma, la evidencia de los estudios sobre los inhibidores de la calcineurina respalda su eficacia para reducir la gravedad de la psoriasis, a pesar de que los efectos adversos locales (escozor, ardor y picor) fueron los más comúnmente reportados.

Por ende, los datos estadísticos presentados en estos estudios permiten concluir que los tratamientos tópicos —ya sea a través del uso de tapinarof/benvitimod, roflumilast, aerosol de desoximetasona o inhibidores de la calcineurina— ofrecen una favorable evolución de valores relevantes para la clínica como el PGA y PASI, con diferencias altamente significativas frente a los grupos control (p<0,001 en múltiples comparaciones). La fototerapia, aunque eficaz, se muestra generalmente menos robusta en comparación con los tratamientos biológicos, lo que se refleja en la diferencia sustancial en las tasas de respuesta clínica (por ejemplo, PASI90 y IGA 0/1) observadas en el estudio de secukinumab versus nb-UVB.

Estos hallazgos se traducen en mejoras en la CV de los pacientes, ya que la reducción de la gravedad de la enfermedad y la disminución de síntomas como el prurito y el escozor tienen un impacto directo en el bienestar diario. La sostenibilidad de los efectos a largo plazo, evidenciada en estudios con seguimiento hasta 52 semanas, sugiere que estas terapias no solo ofrecen beneficios inmediatos, sino que también favorecen una evolución clínica positiva en el manejo crónico de la psoriasis, y permiten a los pacientes mantener un mejor estado funcional y una calidad de vida superior.

No obstante, pese a la eficacia demostrada de los tratamientos tópicos y la fototerapia en la psoriasis, persisten retos importantes en cuanto a los efectos adversos, la relación costo-beneficio y la adherencia terapéutica. En diversos estudios se han observado efectos adversos que, aunque en muchos casos no resultan graves, pueden afectar la experiencia del paciente y su adherencia al tratamiento. Por ejemplo, tanto Igarashi y colaboradores(14) como Lebwohl y colaboradores(16) reportaron que el uso de tapinarof al 1 % se asoció con eventos adversos locales como foliculitis, dermatitis de contacto y prurito, además de otros síntomas como dolor de cabeza y nasofaringitis. De igual forma, Ehsan y colaboradores(13) informaron una incidencia significativamente mayor de eventos adversos en el grupo tratado con benvitimod (equivalente a tapinarof) en comparación con el placebo, lo que subraya la necesidad de sopesar cuidadosamente los beneficios clínicos frente a los riesgos de efectos secundarios, particularmente cuando estos pueden influir en la tolerabilidad y en la continuidad del tratamiento.

En contraste, el tratamiento con roflumilast, evaluado por Pixley y colaboradores,(19) mostró una eficacia considerable y un perfil de seguridad aceptable en ensayos de fase III, con mejoras significativas en la PGA en comparación con los controles, lo que sugiere una menor incidencia de efectos adversos en relación con otros tratamientos tópicos. Sin embargo, la comparación entre tratamientos biológicos y la fototerapia, como se evidencia en el estudio de Iversen y colaboradores,(15) plantea otro reto en términos de la relación costo-beneficio. El tratamiento con secukinumab mostró tasas de respuesta muy elevadas (PASI90 del 91,1 % y respuesta PGA 0/1 del 85,7 % a la semana 52), superando de manera notable a la fototerapia nb-UVB, que solo alcanzó el 42,3 % y el 36,8 %, respectivamente. Aunque la eficacia clínica de secukinumab es indiscutible, su alto costo puede limitar su uso generalizado, lo que obliga a considerar estrategias que integren intervenciones más accesibles y que mantengan un equilibrio favorable entre costo y beneficio, especialmente en sistemas de salud con recursos limitados.

Por otro lado, en el caso de los regímenes combinados, como el analizado por Morita y colaboradores(17) en pacientes tratados con fototerapia nb-UVB en combinación con apremilast, se observaron mejoras en algunas medidas de eficacia (puntuaciones PASI más bajas a las 4 y 8 semanas), aunque estas diferencias no siempre alcanzaron significación estadística y se registró una mayor frecuencia de eventos adversos en comparación con la fototerapia en monoterapia. Este hallazgo resalta que, a pesar de que la combinación de terapias puede ofrecer beneficios adicionales en términos de respuesta clínica, estos deben ser cuidadosamente equilibrados con el incremento potencial de efectos secundarios, y en consecuencia, con posibles impactos negativos en la adherencia del paciente.

La adherencia terapéutica se ve influida no solo por la eficacia y la tolerabilidad del tratamiento, sino también por la facilidad de administración y el perfil de efectos adversos. Estudios como el de Okwundu y colaboradores,(18) que evaluó el aerosol tópico de desoximetasona al 0,25 %, sugieren que formulaciones que facilitan la aplicación y presentan un efecto clínico inmediato pueden fomentar una mayor adherencia, aunque la limitación en el tamaño muestral y la corta duración del tratamiento impiden extraer conclusiones definitivas. De manera similar, los inhibidores tópicos de la calcineurina han mostrado eficacia en la reducción de la gravedad de la psoriasis, pero los efectos adversos locales como el escozor y el ardor se han reportado de forma consistente, lo cual podría comprometer la adherencia a largo plazo si no se manejan adecuadamente.

La convergencia de los resultados revisados reveló que, si bien la eficacia clínica de los tratamientos tópicos y la fototerapia en la psoriasis está bien respaldada por la evidencia, existen desafíos comunes en cuanto a la aparición de efectos adversos y a la necesidad de optimizar la relación costo-beneficio. Además, la adherencia terapéutica se ve comprometida en algunos casos por la incidencia de eventos adversos y por la complejidad o costo de los tratamientos, lo que subraya la importancia de adoptar enfoques individualizados y de implementar estrategias que mejoren la tolerabilidad y la accesibilidad de estas terapias. Desde una perspectiva impersonal, se puede concluir que la integración de terapias con perfiles de seguridad mejorados y con estrategias que faciliten la adherencia, sin comprometer la eficacia, representa un área crucial para futuros estudios y para la práctica clínica en el manejo de la psoriasis.

CONCLUSIONES

Tanto los tratamientos tópicos como la fototerapia ofrecen mejorías relevantes en la psoriasis, con respuestas robustas clínicas a corto y largo plazo. Se observaron aumentos notorios en parámetros de eficacia, como la disminución en las puntuaciones de severidad y la buena evolución clínica, que se perpetúan y hasta mejoran con el tiempo en tratamientos tópicos. Empero, estas ventajas se acompañan de una heterogénea incidencia de efectos adversos localizados, lo cual puede influir en la adherencia terapéutica.

Los tratamientos biológicos presentaron mayor eficacia que la fototerapia, pero su elevado precio plantea desafíos en cuanto a la relación costo-beneficio. Además, las terapias combinadas mostraron potencial para mejorar ciertos parámetros, aunque deben ser cuidadosamente evaluadas por el aumento de eventos adversos. Es primordial individualizar el abordaje terapéutico en la psoriasis para optimizar la respuesta clínica y la CV, a la vez que se desarrollan medidas estratégicas para minimizar efectos deletéreos y facilitar la accesibilidad y adhesión a la terapia prescrita.

Conflictos de intereses:

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

Contribución de los autores:

Conceptualización: Jeanneth Elizabeth Jami Carrera

Curación de datos: Jeanneth Elizabeth Jami Carrera, Naydelin Pamela Páez Moreno

Análisis formal: Jeanneth Elizabeth Jami Carrera, Naydelin Pamela Páez Moreno, Jenifer Patricia Masache Chanchicocha, Ariel Esteban Urbina Hidalgo

Investigación: Jeanneth Elizabeth Jami Carrera, Naydelin Pamela Páez Moreno, Jenifer Patricia Masache Chanchicocha, Ariel Esteban Urbina Hidalgo

Metodología: Jeanneth Elizabeth Jami Carrera

Visualización: Jeanneth Elizabeth Jami Carrera

Redacción-borrador original: Jeanneth Elizabeth Jami Carrera, , Naydelin Pamela Páez Moreno

Redacción-revisión y edición: Jeanneth Elizabeth Jami Carrera, Naydelin Pamela Páez Moreno, Jenifer Patricia Masache Chanchicocha, Ariel Esteban Urbina Hidalgo

Financiación:

Autofinanciado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Griffiths C, Armstrong A, Gudjonsson J, Barker J. Psoriasis. The Lancet. 2021;397(10281):1301-15.

2. Pourali SP, Nshuti L, Dusetzina SB. Out-of-Pocket Costs of Specialty Medications for Psoriasis and Psoriatic Arthritis Treatment in the Medicare Population. JAMA Dermatol. 2021;157(10):1239-41.

3. Hawkes JE, Al-Saedy M, Bouché N, Al-Saedy S, Drew DT, Song EJ. The Psoriasis Treatment Pipeline: An Overview and Update. Dermatol Clin. 2024;42(3):365-75.

4. Poizeau F, Leducq S, Fardet L, Beylot M, Chaby G, Chastagner M, et al. Treatment of moderate-to-severe psoriasis in adults: An expert consensus statement using a Delphi method to produce a decision-making algorithm. Ann Dermatol Vénéréologie. 2024;151(3):103287.

5. Gisondi P, Gracia T, Kurzen H, Galván J. Calcipotriol/Betamethasone Dipropionate for the Treatment of Psoriasis: Mechanism of Action and Evidence of Efficacy and Safety versus Topical Corticosteroids. J Clin Med. 2024;13(15):4484.

6. Li Y, Cao Z, Guo J, Li Q, Zhu W, Kuang Y, et al. Assessment of efficacy and safety of UV-based therapy for psoriasis: a network meta-analysis of randomized controlled trials. Ann Med. 2022;54(1):159-69.

7. Ribeiro AL, Dullius L, Sartori NS, Azeredo-da-Silva A, Kohem CL, Coates L, et al. Challenges in the Management of Psoriatic Arthritis in Latin America: A Systematic Review. Clin Ther. 2023;45(9):860-67.

8. Schoenardie BO, Almeida RO, Hanemann T, Schoenardie AO, Ribeiro AL, Boza JC. Unmet needs in the management of psoriasis in Latin America: a systematic review. An Bras Dermatol. 2023;99(2):244-58.

9. Benites E, Carrillo E, Benítez W, Heras M. Las Comorbilidades en la psoriasis leve y moderada en el hospital “Teodoro Maldonado Carbo” Guayaquil – Ecuador, 2017 – 2018. Revvista CYA[Internet]. 2022[citado 03/02/2025];1(2):[aprox. 9p]. Disponible en: https://www.htmc.gob.ec/revista/index.php/home/article/view/21

10. Celi AB. La psoriasis y sus enfermedades concomitantes en los pacientes del Hospital General Isidro Ayora, de la ciudad de Loja[Tesis]. Loja, Ecuador: Universidad Nacional de Loja, Facultad de la Salud Humana; 2021[citado 03/02/2025]. Disponible en: https://dspace.unl.edu.ec/bitstreams/fe3c81a3-cb48-4598-a4a5-c0ead9037344/download

11. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. Rev Esp Cardiol[Internet]. 2021[citado 03/02/2025];74(9):[aprox. 40p]. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300893221002748

12. Amiri D, Schwarz CW, Gether L, Skov L. Safety and Efficacy of Topical Calcineurin Inhibitors in the Treatment of Facial and Genital Psoriasis: A Systematic Review. Acta Derm Venereol. 2023;103:adv00890.

13. Ehsan M, Rehman AU, Athar F, Mustafa B, Javed H, Cheema HA, et al. Benvitimod for the treatment of psoriasis: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Dermatol Ther. 2022;35(12):e15957.

14. Igarashi A, Tsuji G, Fukasawa S, Murata R, Yamane S. Tapinarof cream for the treatment of plaque psoriasis: Efficacy and safety results from 2 Japanese phase 3 trials. J Dermatol. 2024;51(10):1269-78.

15. Iversen L, Conrad C, Eidsmo L, Costanzo A, Narbutt J, Pinter A, et al. Secukinumab demonstrates superiority over narrow-band ultraviolet B phototherapy in new-onset moderate to severe plaque psoriasis patients: Week 52 results from the STEPIn study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2023;37(5):1004-16.

16. Lebwohl MG, Stein Gold L, Strober B, Papp KA, Armstrong AW, Bagel J, et al. Phase 3 Trials of Tapinarof Cream for Plaque Psoriasis. N Engl J Med. 2021;385(24):2219-29.

17. Morita A, Yamaguchi Y, Tateishi C, Ikumi K, Yamamoto A, Nishihara H, et al. Efficacy and safety of apremilast and phototherapy versus phototherapy only in psoriasis vulgaris. J Dermatol. 2022;49(12):1211-20.

18. Okwundu N, Cardwell L, Cline A, Richardson I, Feldman SR. Is topical treatment effective for psoriasis in patients who failed topical treatment? J Dermatol Treat. 2021;32(1):41-4.

19. Pixley JN, Schaetzle T, Feldman SR. A Review of Topical Roflumilast for the Treatment of Plaque Psoriasis. Ann Pharmacother. 2023;57(8):966-9.

20. Wu W, Gao N, Han J, Zhang Y, Fang X. Efficacy and Safety of Newer Topical Therapies in Psoriasis: A Systematic Review and Network Meta-Analysis. Dermatol Basel Switz. 2024;240(1):1-12.