INTRODUCCIÓN

La enuresis es un trastorno que aparece en la infancia. Se presenta en una edad cronológica en niños mayores de 5 años, porque ya a partir de esa edad se alcanza el control vesical. Algunos autores refieren que es una emisión de orina durante el día o la noche, en la cama, la ropa y durante situaciones inadecuadas, se describen episodios al menos dos veces por semana, durante un tiempo de más de un mes.(1,2) Se considera un motivo frecuente en las consultas de pediatría, aunque desde el punto de vista científico no tiene la atención que merece. Se ha etiquetado de “problema o enfermedad menor”, lo que ha traído como consecuencia que no se le preste la atención necesaria.(3)

En consecuencia, la enuresis tiene un alto impacto en la vida social de los niños y sus familias, causa trastornos emocionales y de comportamiento. La autoestima de los infantes afectados por este problema de salud puede estar perjudicada en mayor o menor grado, en dependencia del apoyo que se recibe de la familia. Por lo que puede provocar inseguridad, introversión, tendencias depresivas, de invalidez o de violencia, y genera repercusiones negativas en su vida futura.(3,4)

Las acciones de los profesionales de enfermería deben promover estilos de vida saludables para prevenir los factores de riesgo que atentan contra la salud individual y colectiva. Se potencializa la autonomía profesional al generar juicios clínicos que se sustentan en conocimientos científicos, y propicia la toma de decisiones que garantiza tranquilidad a la familia y al grupo de trabajo. De igual manera, es importante que los profesionales del cuidado presenten un liderazgo efectivo dentro del equipo sanitario, lo que contribuye al empoderamiento de la Enfermería como ciencia.(5)

Las autoras consideran que lo antes señalado permite que se reconozca al concepto de salud como un proceso dinámico que engloba las dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, espirituales y culturales de la persona, la familia y la comunidad. Se dirige, entonces, la mirada desde la ciencia del cuidado a la atención de los niños con enuresis y su entorno familiar, se facilita el proceso de identificación de problemas potenciales en la atención de este grupo poblacional. Esto proporciona prácticas y actitudes para potenciar el desarrollo de Enfermería en este tipo de cuidado.

El primer nivel de atención permite a los profesionales de enfermería interpretar, describir y transformar la atención de enfermería de los infantes con enuresis desde una visión multidimensional, a su vez contribuye a enfatizar en los aspectos psicológicos e interpersonales del entorno propio de los niños. Por otra parte, la interacción de estos profesionales con la familia, permite ubicar a cada miembro, como sujetos, dentro de un entorno físico y ecológico, al transformarlos en promotores de salud dentro del hogar.(6)

La naturaleza de la práctica de la Enfermería Comunitaria es general, continuada y abarca muchos elementos. La Enfermería en la comunidad no se limita a un problema de diagnóstico determinado ni a un grupo de edad específico. Su centro de atención son las personas de todas las edades, las razas, las condiciones sociales e ideológicas, políticas y religiosas. Es la razón por la cual se aborda la atención a niños con enuresis y su entorno familiar como un todo.(7,8,9,10) Esta investigación presentó como objetivo determinar el nivel de aplicación del Proceso de Atención de Enfermería en el desempeño profesional de enfermería en el cuidado de los niños con enuresis y su entrono familiar en el Policlínico Universitario Cerro.

MÉTODOS

La investigación se realizó en la provincia de la Habana, municipio Cerro, desde mayo del 2024 hasta diciembre del 2024, en el Policlínico Universitario Cerro. Se utilizaron elementos de la investigación cualitativa y cuantitativa. Esta investigación se apoyó en la dialéctica materialista. Se emplearon los procesos lógicos del pensamiento. Requirió, de manera combinada, la utilización de métodos de nivel teórico y empírico.

El universo del estudio estuvo conformado por 68 profesionales de enfermería del Policlínico Universitario Cerro. Para el desarrollo de la investigación se establecieron dos grupos poblacionales. El primero, G1, conformado por los especialistas que evaluaron los instrumentos aplicados, y el segundo, G2, por las enfermeras de los consultorios, las que permitieron disentir discursos, experiencias vividas y prácticas.

El G1 quedó constituido por los especialistas que participaron en el estudio, seleccionado por un muestreo intencional por criterios. Quedó formado por la jefa de enfermeras y dos supervisoras que son parte de los grupos básicos de trabajo del Policlínico Universitario Cerro. Para la selección de la muestra de los especialistas los criterios de inclusión fueron: tener más de dos años de trabajo en el primer nivel de atención, ser graduado universitario, laborar en los consultorios del médico y la enfermera de la familia en el cual haya niños con enuresis y estar de acuerdo en participar en el estudio. Los criterios de exclusión fueron: profesional de enfermería incapacitado o enfermo en el momento del estudio, profesional de enfermería no vinculado a la práctica o al cuidado de niños con enuresis. Participaron en el proceso de validación facial de los instrumentos aplicados.

Para la selección del G2 se tuvo en cuenta un muestreo por conveniencia. Este grupo quedó constituido por nueve enfermeras, de nueve consultorios seleccionados que tuvieran seguimiento activo a niños con enuresis.

Se declaró como variable del estudio: la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería en el desempeño del profesional de enfermería en el cuidado de los niños con enuresis y su entorno familiar. Para el estudio de esta variable se identificaron tres dimensiones. La primera, la dimensión cognitiva, a partir de “el saber”; con sus subdimensiones: necesidades humanas, razonamiento clínico, autocuidado, comunicación. La segunda, la dimensión axiológica, que tuvo implícito “el saber ser”; con sus subdimensiones: ética y formación de valores. La tercera, la dimensión laboral que tuvo en cuenta el contenido técnico y profesional, lo que implicó el dominio del “saber hacer”; sus subdimensiones: juicio clínico, toma de decisiones y modo de actuación. Para todos ellos se tuvieron en cuenta un total de 32 indicadores.

Los métodos del nivel teórico utilizados fueron el análisis documental, la sistematización, histórico – lógico, sistémico estructural funcional. Los métodos empíricos que se emplearon fueron la observación y la encuesta. La observación se realizó con el objetivo de determinar el nivel de aplicación del Proceso de Atención de Enfermería (PAE) en el desempeño profesional de enfermería en el cuidado de los niños con enuresis y su entrono familiar. Se realizó una observación de campo, participante y directa en el área de salud del Policlínico Universitario Cerro.

Se visitó el entorno familiar de las familias seleccionadas y se observó cómo el profesional de enfermería desarrollaba el cuidado a los niños con enuresis con la aplicación del PAE. En los primeros tres días se realizó una familiarización con los profesionales de enfermería y el entorno familiar, para favorecer el desarrollo de las actividades de manera habitual, se establecieron los horarios para la visita al entrono familiar donde el profesional aplica el cuidado. Para reducir los sesgos se realizó la observación por las dos investigadoras.

Posteriormente, se observó de manera abierta durante una semana, el desempeño profesional de enfermería en el cuidado de los niños con enuresis y la aplicación del PAE. La visita al entorno familiar se realizó en un ambiente natural y cotidiano, durante las visitas al terreno realizadas por los profesionales de enfermería, en el horario de la tarde durante el período vacacional, lo que favoreció que todos sus integrantes estuvieran en su domicilio y la enfermera desarrollara sus actividades sin adversidades. Se redactó lo que se relacionó con el desempeño, el entorno, las relaciones y eventos que ocurrían para poder ser interpretados.

Se aplicó una guía de observación, la cual se apoyó en los indicadores de la parametrización. Se clasificó en correspondencia con los criterios: SOTM: se observa en todo momento (4), SOC: se observa en casi todo momento (3), SOP: se observa poco (2), NSO: no se observa (1). Los resultados de la guía de observación se procesaron a través del cálculo porcentual con el objetivo de establecer comparaciones entre las dimensiones y las subdimensiones.

Durante la aplicación de la guía de observación también se realizaron las siguientes acciones:

- Se registraron las notas de campo desde el ingreso al ambiente, con sus impresiones iniciales, hasta la salida; las mismas fueron escritas o grabadas. Para las grabaciones se utilizaron móviles con androides de última generación.

- Se registraron las citas textuales de los participantes.

- Se transitó en la observación de lo particular a lo general, para tener un panorama(inducción) y luego, se enfocó de forma gradual de lo general a lo particular (regreso a lo relevante, al detalle).

- Se analizó si los medios planeados para recolectar los datos fueron las mejores opciones para obtener la información.

Para analizar, validar y expresar las contradicciones dialécticas del fenómeno de estudio, se utilizó la validez facial. La misma se realizó a partir del juicio lógico sobre la correspondencia que existe entre la característica de lo que debe ser observado y lo que se incluye en la guía como tal, con un 100 % de comprensión de los aspectos mostrados. Se aplicó el Apha de Cronbach´s con un resultado de 0,86.

Para la encuesta se aplicó un cuestionario con el objetivo de describir por los profesionales de enfermería el nivel de aplicación del PAE en el cuidado de los niños con enuresis y su entorno familiar. El mismo se destinó a los profesionales de enfermería observados del Policlínico Universitario Cerro. El mismo fue sometido a un proceso de validación de constructo el cual se apoyó en las taxonomías del proceso de Atención de Enfermería y el Modelo de Análisis de Resultado Actual (AREA). A este instrumento se le aplicó la validez facial por los especialistas.

Se calculó, además, la media y la mediana de cada uno de los totales de cada frecuencia presente en la tabla. Los resultados tuvieron un carácter confidencial, se respetó el anonimato de las personas; los resultados solo fueron empleados con carácter científico y se clasificó en correspondencia de los criterios: SM: se muestra en todo momento (4), SC: se muestra en casi todo momento (3), SP: se muestra poco (2), NS: no se muestra (1). Para el cuestionario se utilizó el Alpha de Cronbach´s con un resultado de 0,89. La validación facial mostró un 100 % de comprensión de los aspectos mostrados.

El proceso de validación de los instrumentos aplicados en sentido general se realizó en tres fases. En la fase I se realizó la justificación del instrumento, se elaboró el soporte conceptual del constructo teórico. En la fase II se redactaron los ítems en la primera versión de los instrumentos. En la fase III se realizó la validación del contenido y la facial. En la validación del contenido se diseñó el instrumento, se consultó a especialistas y se realizaron las observaciones de esta consulta. Se efectuó una segunda corrección de los ítems de los instrumentos. La validez facial se desarrolló con la selección de la muestra para la validez y la aplicación del instrumento de prueba.

Se utilizó el procedimiento de triangulación metodológica lo que permitió agrupar y comparar los datos obtenidos e identificar problemas y potencialidades. Se realizó la triangulación de los instrumentos aplicados para medir la variable. Los resultados de los instrumentos aplicados como la observación y la encuesta fueron utilizados para evaluar el mismo fenómeno de estudio. Los datos de los instrumentos se codificaron y se analizaron, luego se compararon, como una manera de validar los hallazgos.

Para la ejecución de la investigación se obtuvo la aprobación de las autoridades correspondientes y el consentimiento informado de las personas que participaron, de manera que se cumplió con las consideraciones éticas que se establecen para la investigación. Para evitar los sesgos en la aplicación de los instrumentos se tuvieron en cuenta las siguientes estrategias para mitigarlos.

- Conciencia de sesgos: reconocer y entender sesgos y sus tipos.

- Diversidad de perspectivas: tener un equipo diverso y multidisciplinario.

- Revisión crítica de métodos y resultados: entrenamiento y aprobación de los observadores, perfeccionamiento de los instrumentos.

- Análisis riguroso de datos: aplicar técnicas avanzadas de análisis de datos.

RESULTADOS

La observación

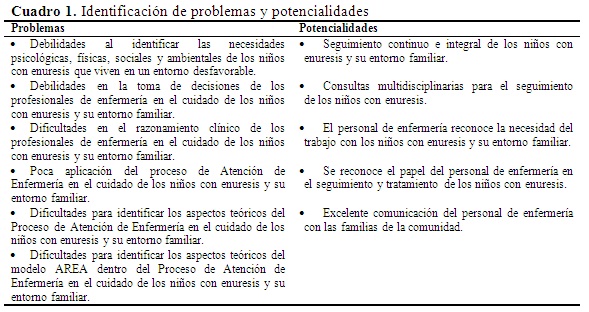

Como parte de los resultados de la guía de observación, se pudo evidenciar que los profesionales de enfermería en su desempeño profesional y la aplicación del PAE en el cuidado de niños con enuresis y su entorno familiar, presentaron las siguientes irregularidades:

- desarrollaron un proceso complejo que incluye respuestas y conductas emocionales, físicas, espirituales y sociales.

- en ocasiones no pudieron trabajar de forma constructiva con el dolor humano que causa la jerarquía patriarcal.

- en muchos momentos, se sentían tan involucrados de manera emocional, que olvidaban su función de promotores de salud y como profesionales que ofrecen acciones autónomas frente a los problemas identificados.

Por lo antes expuesto, los profesionales de enfermería presentaron debilidades al identificar dentro del PAE las necesidades psicológicas, físicas, sociales y ambientales de los niños con enuresis que viven en entornos desfavorables. Por otra parte, también se encontraron resultados positivos como:

- se realiza seguimiento continuo e integral de los niños con enuresis y su entorno familiar.

- se realizan consultas multidisciplinarias para el seguimiento de los niños con enuresis.

- el personal de enfermería reconoce la necesidad del trabajo con los niños con enuresis y su entorno familiar.

- se reconoce el papel que juega el profesional de enfermería en el seguimiento de los niños con enuresis y su entorno familiar.

- excelente comunicación entre la comunidad y el personal de enfermería.

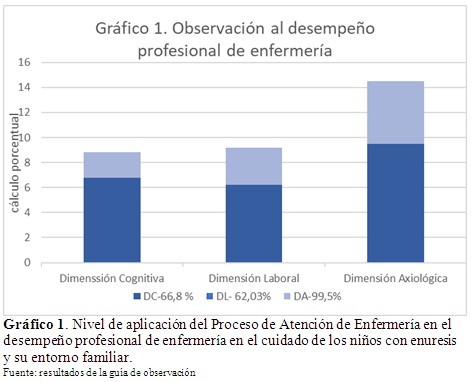

Los resultados de las dimensiones y subdimensiones medidas en la guía de observación, relacionadas con la aplicación del PAE en el desempeño profesional de enfermería en el cuidado de los niños con enuresis y su entorno familiar mostraron mayor desempeño en la dimensión axiológica y menor en la dimensión laboral (saber hacer) con 62,03 %; que, a su vez, evidenció dificultades en las subdimensiones juicio clínico, toma de decisiones y modo de actuación. En la dimensión cognitiva (el saber) se afectaron las subdimensiones necesidades humanas, razonamiento clínico y autocuidado. (Gráfico 1).

El cuestionario

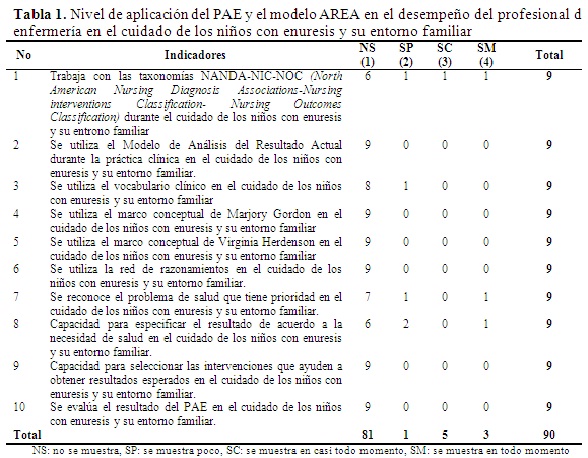

Se evidenció que, de los diez indicadores del cuestionario, predominó el indicador de: no se muestra, con un 90 %. En menor medida se presentó el indicador de “se muestra en casi todo momento”, para un 5,56 %, el indicador “se muestra en todo momento”, con un 3,33 % y el indicador “se muestra poco” con un 1,11 %. (Tabla 1).

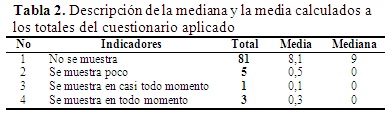

Los resultaron ofrecieron que predominó el indicador de “no se muestra” con una media de 8,1 y una mediana de 9. El resto de los indicadores se mostraron en menor medida. (Tabla 2).

Triangulación de los resultados. Inventario de problemas y potencialidades.

La triangulación metodológica realizada y la lógica de la investigación, posibilitó identificar problemas y potencialidades, siendo los mismos los que se muestran en el cuadro 1.

DISCUSIÓN

Se evidenciaron las debilidades en la aplicación del PAE en el desempeño del profesional de enfermería en el cuidado de los niños con enuresis y su entorno familiar. El razonamiento clínico es el proceso cognitivo que utiliza estrategias para seleccionar y analizar información de la persona. Se utiliza para evaluar la relevancia de la misma y decidir sobre las posibles acciones para mejorar los resultados fisiológicos y psicosociales del paciente.

Por su parte, la toma de decisiones es un proceso complejo, en el cual los profesionales de enfermería seleccionan las intervenciones autónomas o colaborativas, dirigidas a brindar cuidados de excelencia. Están relacionadas con los modelos y habilidades que las permean, van de los analítico a lo intuitivo. Ciertos factores pueden influir en las decisiones que se toman de forma diaria, a través de algunas técnicas y actividades.

Los resultados de la investigación concuerdan con el estudio realizado por Lozada et al.(11) que mostró deficiencias en el razonamiento clínico antes de su propuesta de intervención educativa. Consideró el razonamiento clínico como habilidad y como proceso. Los define como “un proceso integrado por un sistema de habilidades intelectuales, en la medida que existen varias fases o estados en el logro del producto cognitivo final (…)”.

Cejudo(12) relaciona al razonamiento clínico con la toma de decisiones y la comunicación, define que “el razonamiento clínico hace referencia a la toma de decisiones prácticas, que se ve influido por el contexto de pensamiento en la práctica profesional (…). Por lo tanto, el razonamiento clínico se relaciona con la habilidad para tomar decisiones y lograr la comunicación de forma efectiva.

Las autoras resaltan la importancia, para el desempeño de enfermería en el cuidado de los niños con enuresis y su entorno familiar, de un buen razonamiento clínico y toma de decisiones. No se puede tener un buen desempeño sin una sólida base en ambos. El razonamiento clínico es la base del desempeño de enfermería, comienza con la recopilación sistemática de datos de la persona enferma, lo que es crucial para un desempeño seguro y efectivo.

Después los interpreta utilizando su conocimiento, experiencias y juicio clínico. Se identifican patrones, se distinguen datos relevantes e irrelevantes. Este proceso de interpretación es fundamental para el diagnóstico de enfermería y la planificación del cuidado. Un desempeño deficiente en la interpretación de datos puede llevar a errores de juicio y acciones inapropiadas.

Las autoras refieren que el razonamiento clínico guía la planificación de las intervenciones de enfermería. Un desempeño excelente implica elegir las intervenciones mas eficaces y seguras. Es esencial para evaluar la efectividad de las mismas y ajustar el plan de cuidado según sea necesario. Esto implica observar las respuestas del niño enfermo, analizar los datos y modificar el enfoque según sea necesario para alcanzar los resultados esperados. La evaluación constante es parte integral de un desempeño de calidad.

El profesional de enfermería debe tomar decisiones de forma continua. Estas deben basarse en un razonamiento clínico sólido y en el proceso que considera las alternativas, consecuencias, valores y recursos del niño con problemas de salud. La falta de estos puede llevar a errores, un cuidado de baja calidad e incluso a resultados adversos para el niño.(12)

Los profesionales de enfermería presentaron dificultades en identificar los aspectos teóricos del Proceso de Atención de Enfermería y dentro de él los criterios del modelo AREA y su aplicación como parte de la práctica clínica. Lo que trae como resultados inconsistencias en el cuidado del niño con enuresis y su entrono familiar. Los resultados concuerdan con el estudio realizado por Machacua et al.,(13) al analizar la aplicación del PAE en internos en la Escuela profesional de Enfermería en Perú, quienes comprobaron la existencia de dificultades en su implementación, en la identificación de las necesidades afectadas y la formulación de los diagnósticos de enfermería. Se expresó que estas deficiencias fueron debido, entre otras razones, a insuficiencias en el nivel de conocimiento de los internos sobre el tema. Se estudió, además, el nivel de aplicación de este proceso, donde se mostró el criterio de regular con mayor porcentaje.

Otro estudio similar es el de Álvarez et al.,(14) donde se expuso que los estudiantes de quinto semestre de la carrera de Enfermería, poseen un nivel medio de conocimientos acerca de la definición, importancia, etapas y aplicación del PAE; y se consideró que estos conocimientos deben ser reforzados, debido a que se identificaron deficiencias significativas en cuanto a los procesos correctos en la aplicación de cada una de las etapas del proceso de Atención de Enfermería.

La investigación realizada por Jiménez et al.,(15) mostró resultados similares como dificultades en las capacitaciones para la actualización de conocimientos

Sobre el PAE, el desconocimiento sobre la metodología, la falta de formatos para la aplicabilidad del proceso enfermero, el poco interés en la realización del plan de cuidados, expone que la sobrecarga laboral es un factor para la aplicación correcta del PAE, limitando su ejecución, y que la desactualización del Proceso influye de manera inadecuada en su empleo.

Las autoras exponen que la aplicación certera del Proceso de Atención de Enfermería en la práctica clínica es de vital importancia por varias razones.

- Centrado en el niño enfermo: coloca al niño en el centro del proceso de atención. Se centra en sus necesidades individuales, sus valores y preferencias, se promueve su atención personal y holística.

- Sistematización y organización del cuidado: proporciona un marco sistemático y organizado para la planificación y ejecución de la atención de enfermería. Este enfoque ayuda a evitar omisiones, redundancias y posibles errores, lo que mejora la seguridad del niño.

- Mejora la calidad de la atención: al seguir las fases del PAE se garantiza una atención de mayor calidad, más eficiente y eficaz. Cada etapa permite una evaluación continua y permite la adaptación del plan de cuidados a las necesidades cambiantes del niño.

- Comunicación efectiva: facilita la comunicación del triángulo pediátrico. La documentación clara y precisa de cada etapa permite una mejor comprensión del estado del niño con problemas de salud, lo que proporciona la continuidad asistencial.

- Toma de decisiones fundamentadas: promueve la toma de decisiones fundamentadas en datos objetivos y en un razonamiento clínico sólido. La valoración exhaustiva y la utilización de las mejores evidencias científicas guían la planificación y la ejecución de las intervenciones de enfermería.

- Responsabilidad y rendición de cuentas: proporciona una herramienta para la rendición de cuenta lo que permite la justificación de las acciones realizadas y facilita la evaluación del desempeño profesional.

- Mejora continua: facilita la evaluación continua del proceso de atención y permite identificar áreas de mejora. El análisis de los resultados obtenidos identifica debilidades y fortalezas, lo que impulsa la mejora continua de la calidad del proceso.

- Satisfacción del paciente: al proporcionar una atención más personalizada, organizada y eficiente, contribuye a una mayor satisfacción del niño y su familia. Estos se sienten más involucrados y se percibe un aumento del nivel de control sobre su salud.

- Desarrollo profesional: fomenta el desarrollo de habilidades de razonamiento clínico, resolución de problemas y toma de decisiones de los profesionales de enfermería y los convierte en profesionales más competentes.

Se puede concluir que en el presente estudio se presentaron dificultades en la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería en el desempeño profesional en el cuidado de los niños con enuresis y su entrono familiar. El PAE es esencial para proporcionar una atención de enfermería segura y centrada en el niño enfermo. Contribuye a mejorar la calidad asistencial y los resultados de salud.

Conflicto de intereses

Las autoras plantean que no poseen conflictos de intereses.

Contribuciones de los autores

Conceptualización: Yordanka Caridad Luperón de Armas, Esther Izquierdo Machín.

Curación de datos: Yordanka Caridad Luperón de Armas, Esther Izquierdo Machín.

Análisis formal: Yordanka Caridad Luperón de Armas, Esther Izquierdo Machín.

Investigación: Yordanka Caridad Luperón de Armas, Esther Izquierdo Machín.

Metodología: Yordanka Caridad Luperón de Armas, Esther Izquierdo Machín.

Visualización: Yordanka Caridad Luperón de Armas.

Redacción de borrador original: Yordanka Caridad Luperón de Armas.

Redacción, revisión y edición: Yordanka Caridad Luperón de Armas, Esther Izquierdo Machín.

Financiacion

Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Facultad de Enfermería Lidia Doce. La Habana. Cuba.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1.Ghobrial E, Fawzi N, Shiba M, Tawfik MA. Abdomino-Pelvic Ultrasound Evaluation in Monosymptomatic Primary Nocturnal Enuresis. Clin Pediatr (Phila). 2023;62(1):33-8.

2.Carvalho TA, Vasconcelos MM de A, Bessa J, Bastos Netto JM, Dutra MF, Guimarães IC de O, et al. Relation ship between primary monosymptomatic enuresis and process toilet training: a case-control. Intbraz J Urol. 2022;48(6):944-51.

3.Gutiérrez V, Pérez R, Hevia P, Acuña M, Benadof D, et al. Recommendation sforthe diagnosis and treatment of urinary tractinfection in pediatrics. Part 2: Working group associated with the Antimicrobial Committee, Chilean Society of Infectology. Rev Chil Infectol. 2022;39(2):184192.

4.Üstüner TF, Cam H.Right to health: Pediatric nurses’ viewson the hospitalized child. Arch Pediatr. 2023;30(1):59-66.

5.Ruiz Lázaro PM, de Diego Díaz Plaza M, Belmonte Cortés S. Prevención de los trastornos de la conducta alimentaria en la comunidad Nutr Hosp. 2022;39(Spec 2):93-6.

6.Torres-Montes de Oca A, Campos-Muñoz M, Ramírez-López B. History of General Surgery in Cuba and theworld. Rev Inf Cient[Internet]. 2022[citada 09/01/2023];101(2):e3552. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S102899332022000200015&lng=en

7.Caggiani M, Halty M, Gazzara G. Enuresis primaria. Arch Pediatr Urug. 2006;77(4):376-8.

8.Martín -Tuda C, Carnero -Fernández MP. Prevalencia y factores asociados a incontinencia urinaria en el área de salud este de Valladolid. Enferm Glob[Internet]. 2020[citado 09/01/2023];19(57):390-412. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S16956141202000100012&lng=es

9.Bueno Arrizabalaga C, Bescós Uribe J, Calvo Alcaine I, et al. Plan de cuidados de enfermería en paciente diagnosticado con enuresis. RSI[Internet]. 2022[citado 11/11/2024];3(8):227-34. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113976322015000400004&lng=es

10.González JS. La Enfermería Comunitaria: Una Estrategia Efectiva para la Prevención de Enfermedades. Revista Boaciencia Saúde e Meio Ambiente. 2023;3(1):122-41.

11.Losada Guerra JL, Socías Barrientos Z. El razonamiento clínico con enfoque didáctico. MEDISAN[Internet]. 2016[citado 25/11/2024];20(2):244-52. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192016000200015&lng=es

12.Cejudo Piza CA. Razonamiento clínico y estilo de pensamiento en estudiantes de enfermería[Tesis]. México, DF: BDENF/LILACS; 2023[citado 25/11/2024]. Disponible en: http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resorce/pt/biblio-1511792

13.Machacua Arredondo ED, Vásquez Peralta V. Nivel de conocimiento y aplicación del proceso de atención de enfermería en internos[Tesis]. Los Andes: Universidad Peruana Los Andes; 2021[citado 27/11/2024]. Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.12848/2100

14.Álvarez-Cañares MJ, Riofrío-Chávez AY, Sotomayor-Preciado AM, Zhunio-Bermeo FI. Conocimiento del proceso de atención de enfermería en estudiantes universitarios. CEUS[Internet]. 2021[citado 27/11/2024];3(1):7-12. Disponible en: https://ceus.ucacue.edu.ec/index.php/ceus/article/view/49

15.Jiménez Jiménez MJ, Ruano Yarpaz OL. Factores que influyen en la correcta aplicación del proceso de atención de enfermería, Hospital Marco Vinicio Iza 2023[Tesis]. Los Andes: Universidad Regional Autónoma de los Andes; 2024[citado 27/11/2024]. Disponible en: https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/17977