INTRODUCCIÓN

A lo largo de la vida, los individuos persiguen incesantemente la felicidad como un objetivo supremo, aunque esta se manifieste de formas diversas según los intereses y motivaciones particulares de cada persona. Es razonable afirmar que la mayoría de las acciones humanas están dirigidas hacia la consecución de dicho objetivo. Sin embargo, en lugar de concebir la felicidad únicamente como un fin último, se puede considerar también como un medio, un proceso continuo que facilita la optimización del bienestar general a lo largo del trayecto vital.(1)

Los seres humanos suelen experimentar satisfacción a través de la consecución de objetivos que, en su mayoría, están orientados hacia factores externos, tales como la adquisición de bienes materiales o el logro de reconocimiento social. Sin embargo, cuando la búsqueda de la felicidad se centra en el propio individuo, esto implica una transformación fundamental en la fuente del bienestar. En lugar de depender de estímulos externos, el bienestar surge de la vivencia interna y el desarrollo personal, lo cual facilita un crecimiento auténtico y sostenido. Este enfoque introspectivo promueve el florecimiento del individuo, ya que encuentra plenitud en el proceso de autodescubrimiento y en el despliegue de sus potencialidades. Dicho florecimiento no solo representa un estado superior de bienestar, sino que también se convierte en un motor que impulsa la autoactualización y la resiliencia, elementos esenciales para enfrentar los desafíos de la vida moderna.(2)

De esto se desprende la idea de florecimiento psicológico que puede conceptualizarse como un constructo integral que abarca múltiples dimensiones del funcionamiento humano, facilitando no solo el desarrollo óptimo de las relaciones interpersonales, sino también promoviendo un sentido de competencia y autoeficacia en el individuo. Este estado de bienestar se manifiesta en la capacidad para experimentar un sentimiento profundo de realización personal, que va más allá de la mera satisfacción hedónica, y se refleja en un proceso continuo de crecimiento y desarrollo de las propias capacidades y potencialidades. El florecimiento, entendido así, implica la armonización de los logros externos con la autovaloración interna, lo que permite al individuo enfrentar los desafíos vitales con mayor resiliencia y adaptabilidad. Además, este enfoque no solo tiene implicaciones para el bienestar individual, sino que también se extiende a la creación de un entorno social más saludable y cohesionado, al fomentar interacciones más significativas y relaciones basadas en el apoyo mutuo y la empatía.(3)

Por otro lado, la salud mental se define como un estado de bienestar óptimo que abarca múltiples dimensiones del ser humano, integrando aspectos sociales, cognitivos y emocionales. Este estado permite al individuo no solo afrontar eficazmente situaciones estresantes, sino también mantener un nivel adecuado de productividad, establecer interacciones satisfactorias con la comunidad y contribuir de manera significativa a la sociedad. Por lo tanto, la salud mental no puede ser reducida únicamente a la ausencia de trastornos mentales, sino que debe ser entendida como una condición integral que favorece el funcionamiento positivo en diversas áreas de la vida.(4)

En los últimos años, la salud mental ha ganado creciente relevancia en ámbitos investigativos, sociales y políticos, evidenciándose como un componente crítico para el bienestar general de la población. Actualmente, el mundo enfrenta una emergencia sanitaria en salud mental, exacerbada por las deficiencias en los sistemas de salud y políticas públicas, lo cual ha limitado el acceso a intervenciones efectivas y preventivas. La Organización Mundial de la Salud (OMS)(5) ha señalado que la alta prevalencia de trastornos mentales, conductuales y problemas sociales impacta negativamente en la salud mental global, incrementando el riesgo de consecuencias adversas para la calidad de vida.

Particularmente, los estudiantes universitarios constituyen un grupo vulnerable frente a diversas problemáticas conductuales y psicosociales, entre las que se incluyen el consumo de sustancias, la violencia, problemas de salud física, el desempleo, bajos ingresos económicos, y estilos de vida no saludables. Estas circunstancias generan un entorno adverso que incrementa la probabilidad de desarrollar dificultades psicológicas y trastornos del comportamiento a lo largo de su trayectoria académica. El reconocimiento de estos factores y su abordaje mediante políticas específicas de prevención y promoción del bienestar resulta importante para mitigar su impacto y fortalecer la salud mental de esta población.(6)

En la población de estudiantes universitarios, la prevalencia de alteraciones y trastornos mentales es alarmantemente alta, con un 60 % de los estudiantes reportando problemas de salud mental. Según Eisenberg y colaboradores, en 2022,(7) la depresión afectó aproximadamente al 44 % de esta población, mientras que los trastornos de ansiedad alcanzaron un 37 %. Además, un 28 % de los estudiantes reportó conductas de autolesión, un 23 % presentó depresión mayor, y un 15 % ha experimentado ideación suicida. Los trastornos alimenticios también son frecuentes, afectando al 14 % de los estudiantes. Por otro lado, solo un 32 % de la población estudiada reporta tener una buena salud mental, lo que revela un preocupante déficit en el bienestar psicológico general.

Estos datos alertan de la vulnerabilidad de los estudiantes universitarios ante una serie de problemáticas que afectan negativamente su calidad de vida y rendimiento académico. La presión académica, la incertidumbre financiera, y el aislamiento social son factores que contribuyen significativamente al deterioro de la salud mental en este grupo. La elevada incidencia de síntomas depresivos, ansiedad y conductas autodestructivas sugiere la necesidad urgente de intervenciones efectivas y de políticas públicas orientadas a la promoción del bienestar y la prevención de trastornos mentales en entornos educativos.

Además, la baja proporción de estudiantes con una salud mental óptima indica que los sistemas de apoyo existentes pueden ser insuficientes para abordar de manera integral las necesidades de esta población. Es esencial implementar programas específicos de detección temprana, intervención y seguimiento que permitan mejorar los indicadores de salud mental, así como estrategias de prevención orientadas a reducir el estigma asociado a los trastornos mentales. Solo a través de un enfoque multidisciplinario y sostenido se podrá revertir esta tendencia y fomentar un entorno académico que promueva la salud mental como un componente central del éxito y el desarrollo personal.

El concepto de salud mental, tal como se ha planteado anteriormente, guarda una relación estrecha y complementaria con el florecimiento psicológico.(8) Mientras que la salud mental representa un estado de bienestar integral, el florecimiento psicológico constituye el medio para alcanzarlo. Este último puede entenderse como un conjunto de cualidades y recursos que garantizan el desarrollo óptimo y permiten la continua renovación de lo que el individuo considera beneficioso. Ambas variables interactúan de manera dinámica, ya que los elementos necesarios para mantener una buena salud mental deben actualizarse continuamente según la etapa evolutiva en la que se encuentre el individuo.

Considerando las estadísticas previas, resulta pertinente analizar las implicaciones de la salud mental y el florecimiento psicológico en un grupo etario que enfrenta una etapa crítica de desarrollo, como lo son los estudiantes universitarios. Este trabajo presenta la metodología y los resultados de un estudio que explora la interacción entre estas dos variables. El objetivo central es analizar la correlación entre las subescalas de salud mental y el florecimiento psicológico de los jóvenes en educación superior. Esta investigación busca aportar evidencias que fundamenten la necesidad de intervenciones específicas para fomentar el bienestar en entornos académicos, promoviendo no solo la ausencia de patología, sino también el potencial máximo de los estudiantes.

MÉTODOS

Estudio con un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, transversal, correlacional, desarrollado en la Universidad Nacional de Chimborazo, en una población que abarca las carreras de Psicología Clínica (Universidad Nacional de Chimborazo), Tecnología en Administraciones Turísticas y Hoteleras, Tecnología en Emergencias Médicas, Tecnología en Estimulación Temprana, Tecnología Superior en Desarrollo de Software y Tecnología Superior en Gestión de Operaciones Turísticas y Hoteleras (Instituto Superior Tecnológico Riobamba), de la que se extrajo una muestra incluyó a 222 estudiantes de tercer nivel de educación superior pertenecientes a dos instituciones educativas de Riobamba – Ecuador: el Instituto Superior Tecnológico Riobamba y la Universidad Nacional de Chimborazo. Se aplicó un muestreo no probabilístico por conveniencia, invitando a los estudiantes a participar de manera voluntaria, mediante la firma del consentimiento informado a través de Google Forms, completando el cuestionario de salud general de Goldberg (GHQ-28) y la escala de Florecimiento Psicológico de Diener.

El cuestionario GHQ-28, adaptado al español por Lobo en 1986,(9) fue seleccionado debido a su fiabilidad y validación en poblaciones universitarias ecuatorianas.(10,11,12) Este instrumento autoaplicado, que consta de 28 ítems, evalúa cuatro dimensiones de la salud mental: síntomas somáticos, ansiedad e insomnio, disfunción social y depresión. Las respuestas se valoran en una escala de 0 a 1, con dos puntos de corte: uno para identificar casos posibles de problemas de salud mental y otro para determinar la presencia de problemas crónicos. Se identificó, en estudios previos, un alfa de Cronbach, que osciló entre 0.86 y 0.94, reflejando una adecuada consistencia interna del cuestionario.

Por su parte, la escala de Florecimiento Psicológico de Diener, adaptada al contexto peruano por Cassaretto y Martínez,(13) fue utilizada, aunque sin validación específica para Ecuador, considerando la similitud cultural y lingüística. Esta escala mide el bienestar subjetivo a través de ocho ítems con opciones de respuesta en una escala Likert de siete puntos, dando un rango posible de 8 puntos (mínimo) a 56 puntos (máximo). No existe un punto de corte predefinido, por lo que una puntuación elevada refleja una persona con considerables fortalezas y recursos psicológicos. En el presente estudio se organizaron las puntuaciones por cuartiles donde el cuartil 1 (Q1) refleja un estado óptimo de florecimiento psicológico y desarrollo personal (estado floreciente) y las puntuaciones ubicadas en el cuartil 4 Q4 muestran un bajo desarrollo personal y psicológico (estado languideciente). Se ha obtenido una confiabilidad de 0.89 en estudios previos. Los datos fueron procesados y analizados utilizando IBM SPSS Statistics (v. 29.0).

RESULTADOS

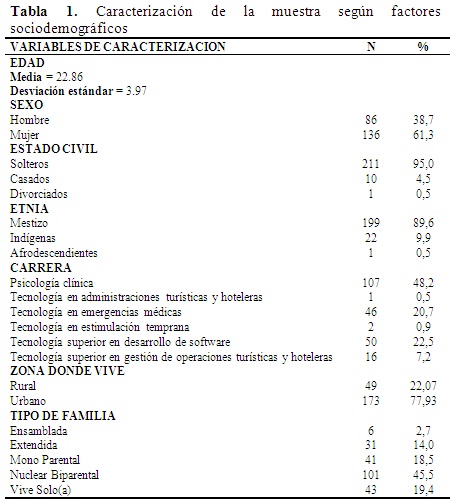

Más de la mitad de los sujetos de estudio pertenecen al sexo femenino (61,3 %), el 95 % son solteros, el 78 % son de zona urbana y el 45 % pertenece a familias nuclear biparental. (Tabla 1).

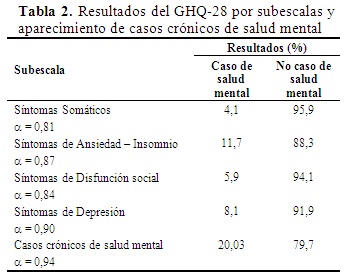

El análisis de los datos obtenidos del GHQ-28 aplicado a 222 estudiantes de educación superior en Chimborazo revela una frecuencia significativa de síntomas de salud mental. En la subescala de síntomas somáticos, el 4,1 % de los participantes reportó manifestaciones físicas como dolores de cabeza y fatiga, indicativas de estrés y ansiedad. En cuanto a los síntomas de ansiedad e insomnio, el 11,7 % de los estudiantes mostró niveles elevados de ansiedad y trastornos del sueño, subrayando la presencia generalizada de malestar emocional en esta población. Por otro lado, el 5,9 % de los estudiantes exhibió síntomas de disfunción social, lo que refleja dificultades para mantener interacciones sociales saludables. En la subescala de síntomas de depresión, el 8,1 % de los encuestados presentó signos de depresión.

Los casos crónicos de salud mental, derivados de la suma total de las subescalas mencionadas, afectan al 20,3 % de la muestra. (Tabla 2).

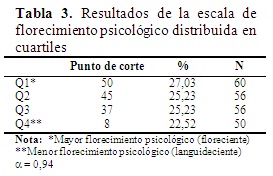

Los resultados de la escala de florecimiento psicológico, se presenta dividida en cuartiles basados en los puntajes obtenidos, con un rango de puntuación mínimo de 8 y máximo de 56.

Los datos revelan que el 27 % de los participantes, equivalente a 60 estudiantes, se ubican en el primer cuartil (Q1), el cual agrupa a aquellos con las puntuaciones más altas en la escala, indicando un nivel superior de florecimiento psicológico. (Tabla 3).

Por otro lado, el cuartil 4 (Q4), que incluye a los participantes con los puntajes más bajos y que se consideran en estado de languidecimiento, comprende el 22,52 % de la muestra, lo que corresponde a 50 estudiantes. Este cuartil agrupa a aquellos estudiantes que reportan los niveles más bajos de bienestar psicológico, lo cual es un indicativo de posibles desafíos en su salud mental y bienestar general. (Tabla 3).

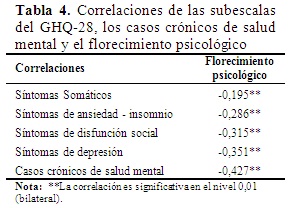

Se observó una correlación negativa entre la salud mental y el florecimiento psicológico, p < .001, lo que sugiere que a medida que aumentan los problemas de salud mental, el florecimiento psicológico disminuye, y viceversa. Las correlaciones obtenidas en las subescalas son bajas, variando entre r = -0,195 y r = -0,351, indicando que, aunque existen, las relaciones son débiles. Sin embargo, la correlación entre los casos crónicos de salud mental y el florecimiento psicológico es moderada, con un coeficiente de r = -0,427, evidenciando un impacto más significativo en situaciones de salud mental comprometida de manera crónica. (Tabla 4).

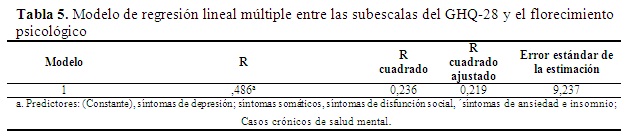

Los resultados del análisis de regresión múltiple proporcionan una visión detallada de los factores que influyen en el florecimiento psicológico, con un enfoque en diversas variables de salud mental. El coeficiente de correlación múltiple (R) obtenido es de 0.486, lo que sugiere una correlación moderada entre las variables predictoras y el florecimiento psicológico. El coeficiente de determinación (R²) se ubicó en 0.236, indicando que el modelo explica el 23.6 % de la variabilidad en el florecimiento psicológico. El coeficiente de determinación ajustado (R² ajustado) es 0.219, lo que reafirma la consistencia del modelo al ajustar por el número de predictores.

El análisis de varianza (ANOVA) destaca que el modelo es significativamente explicativo, con un valor F de 13.363 y un p-valor de 0.000, lo cual confirma la relevancia estadística de las variables independientes en su conjunto.

En cuanto a los coeficientes de regresión, se observa que los casos crónicos de salud mental (β = -5.346, p = 0.018), los síntomas de disfunción social (β = -8.313, p = 0.006) y los síntomas de depresión (β = -8.859, p = 0.003) tienen un impacto negativo significativo en el florecimiento psicológico. En contraste, los síntomas somáticos (β = -3.535, p = 0.297) y los síntomas de ansiedad e insomnio (β = 2.051, p = 0.407) no muestran una relación significativa con la variable dependiente.

El modelo sugiere que la depresión, los casos crónicos de salud mental y la disfunción social son los predictores más influyentes del bienestar psicológico, mientras que otros factores, aunque relevantes, no tienen un impacto estadísticamente significativo. (Tabla 5).

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en este estudio destacan una prevalencia alarmante de síntomas de salud mental entre los estudiantes de educación superior en la ciudad de Riobamba (síntomas de depresión 8,1%; síntomas de ansiedad – insomnio 11,7 %), un hallazgo que compaginan con investigaciones previas sobre la salud mental en contextos universitarios. Por ejemplo, Londoño y colaboradores,(14) identificaron niveles elevados de síntomas ansiosos y depresivos en estudiantes universitarios, aún mayores a los observados en el presente análisis, donde un 23 % de los estudiantes reportó ansiedad e insomnio, y un 26, 8 % mostró síntomas depresivos, esto puede deberse principalmente al hecho de que el periodo de tiempo del estudio, la población en general, y la población universitaria en particular, se encontraban en medio de la pandemia del COVID-19 ocasionando que los niveles de problemas de salud mental se exacerbaran. Sin embargo, estos datos no son desdeñables y refuerzan la noción de que el ambiente académico puede ser un factor estresante significativo, incrementando problemas de salud mental en esta población.(10,12,15,16,17)

La frecuencia de síntomas somáticos (4,1%) y disfunción social (5,9%) también refleja las dificultades que los estudiantes enfrentan para manejar el estrés académico y las interacciones sociales. Este hallazgo coincide con lo reportado por otros autores, quienes argumentan que la sobrecarga académica, la falta de apoyo social y familiar son factores determinantes en la manifestación de síntomas físicos y problemas de interacción social, además de problemas de depresión y ansiedad.(18,19, 20)

Los casos crónicos de salud mental, que afectan al 20,3 % de la muestra, representan una proporción significativa de la población estudiantil que podría estar en riesgo de desarrollar trastornos mentales graves.(4) Este hallazgo es congruente con estudios que han documentado la progresión de síntomas leves a trastornos crónicos en ausencia de intervención adecuada.(21,22,23,24) La identificación temprana y el tratamiento de estos casos son esenciales para prevenir la exacerbación de síntomas y mejorar el bienestar general de los estudiantes.(11)

En conjunto, estos hallazgos subrayan la urgencia de implementar intervenciones preventivas y programas de apoyo psicológico en el entorno universitario, como sugieren estudios recientes que abogan por un enfoque integral en la promoción de la salud mental entre los estudiantes.(24) Las instituciones educativas deben priorizar la creación de entornos que fomenten el bienestar emocional y proporcionen recursos adecuados para el manejo del estrés y la salud mental.

Los resultados obtenidos a partir de la escala de florecimiento psicológico revelan una significativa variabilidad en los niveles de bienestar entre los estudiantes evaluados. El hecho de que el 27 % de los estudiantes se ubiquen en el primer cuartil (Q1), indicando altos niveles de florecimiento psicológico, es consistente con la literatura que resalta la importancia de factores como el apoyo social, la resiliencia y un entorno educativo favorable en la promoción del bienestar entre los jóvenes.(8) Este hallazgo sugiere que un segmento considerable de la población estudiantil posee recursos personales y ambientales que les permiten no solo afrontar los retos académicos y personales, sino también prosperar en ellos, alineándose con teorías contemporáneas sobre el florecimiento psicológico en contextos educativos.(25)

Por otro lado, la identificación de un 22,52 % de los estudiantes en el cuarto cuartil (Q4), quienes muestran los niveles más bajos de bienestar, es una señal de alerta que requiere intervención. Este grupo de estudiantes, categorizado en un estado de languidecimiento, puede estar enfrentando riesgos significativos en su salud mental, lo cual podría impactar negativamente en su rendimiento académico y bienestar general a largo plazo.(26) Estos resultados reflejan la necesidad urgente de implementar estrategias de apoyo psicosocial, tal como sugieren estudios previos, que pueden incluir programas de intervención temprana y de promoción del bienestar, orientados a mitigar los efectos adversos de las condiciones de languidecimiento y promover una transición hacia un estado de mayor florecimiento.(1)

Estos hallazgos están en línea con la revisión sistemática realizada por Savahl y Adams,(27) que destacan la variabilidad en los niveles de florecimiento entre los adolescentes y subrayan la importancia de intervenciones contextualmente apropiadas para mejorar el bienestar psicológico en esta población. La literatura sugiere que el bienestar subjetivo y la percepción de florecimiento pueden actuar como factores protectores contra la aparición de trastornos mentales, lo que enfatiza la relevancia de estas mediciones en el desarrollo de políticas educativas y de salud mental.(26, 28)

Estos datos no solo permiten identificar grupos de estudiantes con diferentes niveles de bienestar, sino que también destacan la necesidad de una intervención diferenciada, orientada a maximizar el florecimiento psicológico y minimizar los riesgos de languidecimiento. Este enfoque no solo mejorará el bienestar individual, sino que también podría tener un impacto positivo en el clima académico general y en la calidad de vida de la comunidad estudiantil en su conjunto.(29,30)

Los resultados evidenciaron una correlación negativa entre la salud mental y el florecimiento psicológico, por lo que promueven la noción de que el bienestar psicológico es inversamente proporcional a la presencia de problemas de salud mental. Esta relación negativa ha sido documentada en estudios previos, donde se sugiere que el florecimiento psicológico actúa como un factor protector contra el deterioro de la salud mental, promoviendo una mayor resiliencia ante situaciones adversas.(26,31)

Aunque las correlaciones obtenidas en las subescalas son relativamente bajas, estas aún destacan la importancia de intervenciones tempranas y programas de prevención orientados a reducir los síntomas de salud mental, con el objetivo de fortalecer el florecimiento psicológico. Sin embargo, es importante considerar la correlación moderada Rho = -0,427 observada en los casos crónicos de salud mental, que indica un impacto más profundo y duradero en aquellos estudiantes con problemas de salud mental crónicos.(32)

Además, la relevancia de estos hallazgos se enmarca en un contexto educativo donde el florecimiento psicológico no solo influye en la salud mental, sino también en el rendimiento académico y la satisfacción con la vida, lo que subraya la importancia de su promoción dentro de las instituciones educativas.(1)

El análisis de regresión lineal múltiple demuestra que, aunque el modelo predice una porción moderada de la variabilidad del florecimiento psicológico (R² = 0.236), algunos factores específicos destacan por su impacto significativo. En particular, los resultados confirman que los casos crónicos de salud mental y los síntomas de depresión y disfunción social son los predictores más robustos del florecimiento psicológico. Esto concuerda con investigaciones previas que destacan la estrecha relación entre los trastornos mentales crónicos y la disminución del bienestar psicológico.(31,33)

El coeficiente de determinación ajustado (R² ajustado = 0.219) refuerza la consistencia del modelo, sugiriendo que, aunque otros factores, como los síntomas somáticos y de ansiedad e insomnio, no alcanzaron significancia estadística, la inclusión de variables adicionales podría mejorar la capacidad predictiva. Este hallazgo destaca la complejidad del florecimiento psicológico, que parece estar más fuertemente influenciado por factores crónicos y profundamente arraigados en la salud mental, como se ha documentado en estudios sobre bienestar subjetivo y salud mental crónica.(26,31)

Por último, la significancia estadística del modelo global (F = 13.363, p < 0.001) indica que, colectivamente, las variables seleccionadas son relevantes para comprender el florecimiento psicológico, destacando la necesidad de abordar de manera integral los trastornos mentales crónicos en intervenciones orientadas a mejorar el bienestar psicológico.

El presente estudio ha logrado su objetivo de analizar la relación entre la salud mental y el florecimiento psicológico en estudiantes de educación superior. Para ello, se validó la eficacia tanto del cuestionario GHQ-28 como de la escala de florecimiento psicológico.

Se encontró una correlación negativa entre las variables de estudio, lo que indica que a mayor presencia de problemas de salud mental, menor es el nivel de florecimiento psicológico. Aunque las subescalas muestran correlaciones débiles, la relación moderada con los casos crónicos de salud mental subraya el impacto significativo de estos problemas en el bienestar psicológico de los estudiantes. Esto enfatiza la importancia de abordar integralmente dichas problemáticas para mejorar el florecimiento psicológico.

Se identificó que la depresión, los casos crónicos de salud mental y la disfunción social son los principales predictores del florecimiento psicológico, lo que sugiere que las intervenciones deben enfocarse en estos factores para promover un entorno académico más saludable y propicio para el desarrollo integral de los estudiantes.

En función de los resultados del cuestionario GHQ-28, la escala de florecimiento psicológico y dado el impacto en la correlación entre las variables, las instituciones educativas deben priorizar programas de prevención y apoyo psicológico para abordar los problemas de salud mental y fomentar el florecimiento psicológico. Esto incluye apoyo emocional, recursos para el manejo del estrés y programas de intervención para estudiantes en riesgo. Estas estrategias pueden mejorar el bienestar general y crear un óptimo ambiente académico.

Se sugiere que futuras investigaciones continúen explorando otros factores que puedan influir en la salud mental y el florecimiento psicológico, así como la efectividad de diferentes tipos de intervenciones, con el fin de ampliar el conocimiento sobre la dinámica de estas variables en contextos educativos.

Limitaciones

Una de las principales restricciones de este estudio radica en la utilización del cuestionario GHQ-28. Aunque este instrumento ofrece una cobertura amplia y demuestra cierta adaptabilidad a diversas poblaciones regionales, es relevante llevar a cabo investigaciones adicionales para verificar de manera más detallada sus propiedades psicométricas en el contexto específico de la población ecuatoriana.

Otra limitación reside en la ausencia de validación de la escala de florecimiento psicológico en la población ecuatoriana, lo cual implica que no se dispone de un instrumento confiable y adecuado desde una perspectiva cultural y social en el contexto ecuatoriano. Como resultado, las investigaciones en este ámbito deben recurrir a escalas validadas en otros entornos.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses

Contribuciones de los autores

Conceptualización de ideas: Sridam Arévalo-Lara.

Curación de datos: Mónica Viviana Yerbabuena Yungán.

Análisis formal: Sridam Arévalo-Lara.

Investigación: Sridam Arévalo Lara, Alexa Michelle Vásconez, Mónica Viviana Yerbabuena Yungán, Nicolás Guillermo Lotufo Echeverría.

Metodología: Nicolás Guillermo Lotufo Echeverría.

Visualización: Nicolás Guillermo Lotufo Echeverría

Redacción del borrador original: Alexa Michelle Vásconez

Redacción, revisión y edición: Sridam Arévalo-Lara.

Financiación

Sin financiamiento externo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1.Witten H, Savahl S, Adams S. Adolescent flourishing: A systematic review. Cogent Psychol. 2019;6(1):1640341.

2.Kazak Z, Lochbaum M, Canpolat AM. Flourishing in young adults: The role of achievement goals, participation motivation, and self-perception levels in physical activity contexts. Sustainability. 2021;13(13):7450.

3.Ouweneel E, Le Blanc PM, Schaufeli WB. Flourishing students: A longitudinal study on positive emotions, personal resources, and study engagement. J Posit Psychol. 2011;6(2):142–53.

4.Organización Mundial de la Salud. Salud mental del adolescente[Internet]. Ginebra: OMS; 2021[citado 27/08/2024]. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health

5.Organización Mundial de la Salud. Western Pacific[Internet]. Ginebra: OMS; 2021[citado 29/08/2024]. Disponible en: https://www.who.int/westernpacific

6.Darré MV. La salud mental de los estudiantes: un compromiso de la Universidad con la Formación Integral. Temas Matizes. 2023;17(29):109-24.

7.Eisenberg D, Ketchen-Lipson S, Heinze J, Zhou S. The Healthy Minds Study[Internet]. Los Ángeles: Healthy Minds Netw; 2022[citado 28/08/2024]. Disponible en: https://healthymindsnetwork.org/publications/

8.Keyes CL. The Mental Health Continuum: From Languishing to Flourishing in Life. J Health Soc Behav. 2002;43(2):207-22.

9.Lobo A, Pérez-Echeverría MJ, Artal J. Validity of the scaled version of the General Health Questionnaire (GHQ-28) in a Spanish population. Psychol Med. 1986;16(1):135-40.

10.Arévalo-Lara S, Freire Palacios V. Salud mental en la educación superior en el período de post-pandemia de COVID-19. Anatomía Digit. 2023;6(4):229–53.

11.Moreta-Herrera R, Zambrano Estrella J, Sánchez-Vélez H, Naranjo-Vaca S. Salud mental en universitarios del Ecuador: síntomas relevantes, diferencias por género y prevalencia de casos. Pensam Psicológico. 2021;19:1-12.

12.Arévalo-Lara SD, Vega-Falcon V. Comparación de la salud mental de estudiantes de un instituto superior tecnológico durante la COVID-19. Psicol UNEMI. 2022;6(10):96-111.

13.Cassaretto Bardales M, Martínez Uribe P. Validación de las escalas de bienestar, de florecimiento y afectividad. Pensam Psicológico. 2017;15(1):13.

14.Londoño NH, Restrepo LC, Rojas ZB. Depresión y ansiedad en estudiantes que ingresan a la universidad y factores de estrés asociados. Rev Psicol E Saúde. 2022;17:121-38.

15.Gutiérrez Rodas JA, Montoya Vélez LP, Toro Isaza BE, Briñón Zapata MA, Rosas Restrepo E, Salazar Quintero LE. Depresión en estudiantes universitarios y su asociación con el estrés académico. CES Med. 2010;24(1):7–17.

16.Trunce Morales ST, Villarroel Quinchalef GD, Arntz Vera JA, Muñoz Muñoz SI, Werner Contreras KM. Niveles de depresión, ansiedad, estrés y su relación con el rendimiento académico en estudiantes universitarios. Investig en Educ Médica. 2020;9(36):8-16.

17.Tufiño A, Acevedo D. Salud mental postpandemia, en estudiantes de medicina en Ecuador. Práctica Fam Rural[Internet]. 2022[citado 27/08/2024];7(3):[aprox. 8 p.]. Disponible en: https://practicafamiliarrural.org/index.php/pfr/article/view/254

18.Peréz-Pérez M, Fernández-Sánchez H, Enríquez-Hernández CB, López-Orozco G, Ortiz-Vargas I, Gómez-Calles TJ. Estrés, ansiedad, depresión y apoyo familiar en universitarios mexicanos durante la pandemia de COVID-19. Salud Uninorte. 2022;37(03):553-68.

19.Guassi Moreira JF, Telzer EH. Changes in family cohesion and links to depression during the college transition. J Adolesc. 2015;43(1):72-82.

20.Martikainen K, Partinen M, Hasan J, Laippala P, Urponen H, Vuori I. The impact of somatic health problems on insomnia in middle age. Sleep Med. 2003;4(3):201-6.

21.Khodarahimi S, Fathi R. Mental health, coping styles, and risk-taking behaviors in young adults. J Forensic Psychol Pract. 2016;16(4):287–303.

22.Giráldez SL. La psicopatología de la infancia y la adolescencia: consideraciones básicas para su estudio. Cons Gen Col Of Psicólogos. 2003;24(85):19–28.

23.Salvador-Carulla L, García-Gutiérrez JC, Ayuso-Mateos JL. Trastornos psiquiátricos en la edad media de la vida. Una epidemia silenciosa. Vigilia-Sueño. 2004;16:1-11.

24.Herrada Mora MD, Rodríguez Hernández G, Juárez Lugo CS, Rodríguez Cruz OM, Flores Pérez V. Intervenciones basadas en Psicología Positiva para aumentar el bienestar en universitarios: Una revisión sistemática. EDUCATECONCIENCIA. 2023;31(41):45-62.

25.Diener E, Wirtz D, Tov W, Kim-Prieto C, Choi D-won, Oishi S, et al. New well-being measures: Short scales to assess flourishing and positive and negative feelings. Soc Indic Res. 2010;97(2):143-56.

26.Huppert FA, So TT. Flourishing across Europe: Application of a new conceptual framework for defining well-being. Soc Indic Res. 2013;110(3):837-61.

27.Seligman ME. Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being [Internet]. New York: Free Press; 2011[citado 25/07/2024]. Disponible en: https://psycnet.apa.org/record/2010-25554-000

28.Keyes CLM. Chronic physical conditions and aging: Is mental health a potential protective factor? Ageing Int. 2005;30(1):88-104.

29.Ryff CD, Singer BH. Know thyself and become what you are: A eudaimonic approach to psychological well-being. J Happiness Stud. 2008;9(1):13-39.

30.Ryff CD. Beyond Ponce de Leon and life satisfaction: New directions in quest of successful ageing. Int J Behav Dev. 1989;12(1):35-55.

31.Keyes CLM. Mental health as a complete state: How the salutogenic perspective completes the picture. En: Bridging Occupational, Organizational and Public Health [Internet]. Dordrecht: Springer Netherlands; 2014[citado 28/08/2024]. p. 179-92. Disponible en: https://link.springer.com/10.1007/978-94-007-5640-3_11

32.Ryff CD, Keyes CL. The structure of psychological well-being revisited. J Pers Soc Psychol. 1995;69(4):719-27.

33.Jia R, Ayling K, Chalder T, Massey A, Broadbent E, Coupland C, et al. Mental health in the UK during the COVID-19 pandemic: Cross-sectional analyses from a community cohort study. BMJ Open[Internet]. 2020[citado23/08/2024];10(9):[aprox. 8 p.]. Disponible en: https://bmjopen.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmjopen-2020-040620