INTRODUCCIÓN

En Cuba la Atención primaria de salud (APS) es integradora y precisa de la formación de profesionales con un alto nivel de conocimientos y habilidades prácticas que brinden servicios asistenciales de calidad.

En este nivel de asistencia, la atención médica de urgencia constituye una tarea fundamental en la calidad de la asistencia en los sistemas de salud, con gran impacto mediático y sobre las personas atendidas. Esta determina, en gran medida, la imagen de los hospitales y de los servicios asistenciales en general. Es un área compleja que requiere de adecuada preparación y experiencia profesional del equipo de trabajo, poniendo a prueba la coordinación entre los servicios asistenciales.(1, 2, 3)

La misión de la medicina de urgencias es atender y resolver mediante el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno cualquier situación que ponga en riesgo la vida del paciente o suponga una amenaza vital para el mismo o para algunos de sus órganos. Toda esta organización repercute en si se logra, de forma adecuada, una disminución de la mortalidad a corto y largo plazos, y por lo tanto una reducción de los tiempos de la enfermedad y de su gravedad.(4)

La urgencia médica es un evento adverso de naturaleza diversa y gravedad variable, que genera la necesidad inminente de atención por parte del sujeto que la padece y quienes lo rodean. Mientras que, la emergencia médica, se define como aquella situación con riesgo vital inminente, que obliga a poner en marcha recursos y medios especiales, exige un tratamiento inmediato para salvar la vida del enfermo y en algunos casos, un diagnóstico etiológico con la mayor premura posible. Ambas pueden producirse durante cualquier actividad de la vida diaria.(5, 6)

En Cuba la atención de urgencias se corresponde con el Sistema Integral de Urgencias Médicas (SIUM), como conjunto de actividades secuenciales complejas, ordenadas a través de protocolos dirigidos a optimizar la asistencia a pacientes en estado crítico, desde el momento de aparición del proceso hasta su incorporación a la vida social o laboral. Desde su creación el 20 de julio del año 1997, el SIUM ha dado respuesta a la atención al paciente grave, facilitando que su atención funcione como un sistema asistencial.(1, 7)

Los administradores de salud del nivel primario abogan por la necesidad de capacitación de sus médicos generales y por la insuficiente formación de habilidades prácticas para enfrentar las urgencias y emergencias médicas. La respuesta se obtiene a través de cursos de posgrado; sin embargo, lo ideal sería recibir ese conocimiento previo a la práctica profesional, pues existe una brecha que pone en juego el desempeño no solo del joven egresado, sino incluso de los especialistas de Medicina Familiar,(8) quienes también presentan insuficiencias en los conocimientos y habilidades en las urgencias y emergencias médicas que se presentan en los cuerpos de guardia en la APS. En efecto, el objetivo de esta investigación es identificar necesidades de aprendizaje ante situaciones de urgencias y emergencias médicas de especialistas en Medicina Familiar.

MÉTODOS

Se realizó una investigación descriptiva de corte transversal, de enero a julio de 2024. El universo estuvo constituido por 41 especialistas en Medicina Familiar que conforman la plantilla del policlínico Juan J. Apolinaire Pennini, de Cienfuegos. Mediante un muestreo no probabilístico (se excluyeron los que forman parte de la plantilla, pero no laboran en el policlínico, los que están cumpliendo misión internacionalista y aquellos que cursaron el diplomado en urgencias y emergencias médicas del policlínico) la se obtuvo una muestra de 30 especialistas.

Se aplicó un cuestionario para identificar necesidades de aprendizaje en urgencia y emergencia médica elaborado por Rodríguez Padrón(9) y modificado por los autores atendiendo al contexto actual.

Se analizaron las variables: años de graduado (menos de 5, de 6 a 10, más de 11); grado de la especialidad (primero, segundo); categoría docente (si, no); preparación teórica y práctica en cuanto al manejo de las urgencias y emergencias médicas (se consideró Bien cuando existe total dominio del conocimiento teórico y práctico, Regular si existen insuficiencias en el conocimiento teórico y práctico, y Mal cuando existe desconocimiento teórico y práctico); grado de complejidad de los temas de urgencias y emergencias médicas para su desempeño y necesidad de capacitación (Bajo cuando existe total dominio del conocimiento teórico y práctico y no hay necesidad de capacitación, Medio si existen insuficiencias en el conocimiento teórico y práctico y hay necesidad de capacitación, Alto cuando existe desconocimiento teórico y práctico y hay necesidad de capacitación); preparación práctica durante su formación en la carrera de Medicina con relación a las urgencias y emergencias médicas (solo observó, observó y realizó una vez, observó y realizó varias veces, no observó ni realizó); y práctica con relación a las urgencias y emergencias médicas después de graduados (lo ha realizado, no lo ha realizado).

Se utilizó la estadística descriptiva a través del programa estadístico Excel. Los resultados se reflejan en tablas de frecuencia.

Este artículo constituye una salida de un proyecto de investigación aprobado por un Comité de Ética de la Investigación Científica y por el Consejo Científico de la entidad responsable.

RESULTADOS

El 93,3 % de los médicos eran especialistas de primer grado en Medicina Familiar; el 6,6 % de segundo grado y el 50 % con categoría docente. El 90 % de ellos ostentaban el primer grado de la especialidad, y los de segundo grado contaban con más de 11 años de graduados. (Tabla 1).

El 50 % de los especialistas en Medicina Familiar consideraron que su preparación teórica en el manejo de las urgencias y emergencias médicas es buena, mientras el otro 50 % la consideró regular. En cuanto a preparación práctica, el 53,3 % la valoró como buena, el 43,3 % como regular, y el 3,3 % de mal. (Tabla 2).

La urgencia y emergencia hipertensiva (40 %), el estatus asmático (33,3 %) y el estatus epiléptico (33,3 %) fueron evaluados con un alto grado de complejidad, mientras que el tema síndrome coronario agudo fue evaluado con un grado de complejidad medio (46,6 %). Las urgencias metabólicas del diabético y las urgencias clínicas relacionadas con la gestación fueron los temas que menos dificultad ofrecieron durante la autopreparación. (Tabla 3).

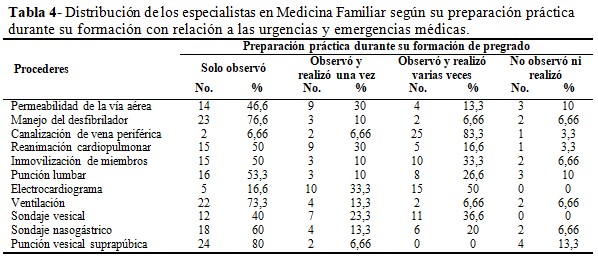

Entre los principales procederes prácticos para el abordaje adecuado de las urgencias y emergencias, el mayor número de los especialistas observó como habilidades fundamentales: la punción suprapúbica (80 %), manejo del desfibrilador (76,6 %), y la ventilación (73,3 %). Con respecto a la permeabilización de la vía aérea, el 46,6 % de los médicos solo la observó y el 30 % la observó y realizó una vez. La RCPC solo fue observada por el 50 %, y se observó y realizó por un 30 % de los encuestados. El 83,3 % de los médicos observó y realizó varias veces la canalización de vena periférica y el 50 % observó y realizó varias veces electrocardiogramas. El 13,3 % no observó ni realizó la punción vesical suprapúbica en su formación durante la carrera de Medicina. (Tabla 4).

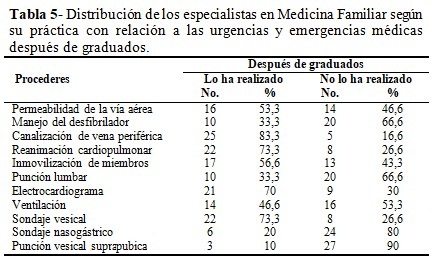

Según la práctica con relación a las urgencias y emergencias médicas después de graduados, el 90 % de los especialistas no habían realizado punción vesical suprapúbica, el 80 % no había acometido un sondaje nasogástrico y 66,6 % no sabía utilizar el desfibrilador; sin embargo, el 83,3 % había canalizado vena periférica y el 73,3 % realizado RCPC. (Tabla 5).

DISCUSIÓN

El campo de la Medicina de Urgencias y Emergencias ha experimentado un desarrollo exponencial en los últimos 30 años. En la actualidad se considera un indicador de desarrollo social contar con un Sistema de Emergencias Médicas suficiente, que sea capaz de llevar a cabo una atención pre-hospitalaria en el menor tiempo posible y con calidad acorde a los avances de la tecnología en las Ciencias Médicas.(9)

En el policlínico Juan José Apolinaire Pennini existe un número importante de especialistas de primer grado con más de 11 años de experiencia y de ellos el 46,6 % tiene categoría docente, lo cual constituye una fortaleza en la atención asistencial a la población y en la actividad docente del área de salud, pero solo dos médicos son especialistas de segundo grado en Medicina Familiar, algo que en cierta medida resulta una debilidad. Esto puede estar dado por la desmotivación en cuanto al cumplimiento de los requisitos, a pesar de existir un gran potencial en la institución. Similar resultado muestra García de la Torre y colaboradores en investigación realizada en el mismo escenario en el año 2023, al identificar insuficiencias en la formación de especialistas de segundo grado.(10)

Lozano Cordero y autores en investigación realizada en el Policlínico Universitario Pedro Borrás Astorga, también identificó insuficiente motivación de los profesionales de la institución para la especialización de segundo grado.(11)

Rodríguez Padrón en su investigación Entrenamiento posgrado sobre atención básica de urgencias y emergencias médicas en la atención primaria de salud identificó que de los 39 médicos a los que se aplicó el cuestionario el 89,74% eran especialistas de primer grado en Medicina Familiar, así como el 71,79 % poseían categoría docente en el momento en que se aplicó el cuestionario, solo el 5,13% eran especialistas de 2do grado en Medicina Familiar.(9)

Las habilidades médicas comprenden al mismo tiempo la actividad intelectual y práctica, lo cual tiene una gran significación para el comportamiento del médico, pues el diagnóstico y pronóstico en esta profesión se fundamentan en la interpretación, valoración, identificación y argumentación. Solo la plena integración de conocimientos, hábitos y habilidades permite tratar a los enfermos de manera eficiente.(9)

La mayoría de los especialistas de Medicina Familiar participantes en el estudio valoran como buena su preparación teórica y práctica en el manejo de las urgencias y emergencias médicas (53,3 %), aunque una minoría refirió una valoración deficiente, o sea, existen insuficiencias en los conocimientos teóricos y prácticos. Este resultado coincide con el estudio de Rodríguez Padrón, donde los médicos consideraron su preparación teórica y práctica de buena y regular, 56,41 % y 76,92 % respectivamente, y el 23,01 % evaluó de mal su preparación práctica ante este tipo de situaciones.(9)

Los principales temas de urgencia y emergencia médica identificados por los especialistas de Medicina Familiar del policlínico Juan J. Apolinaire Pennini con alto grado de complejidad fueron la urgencia y emergencia hipertensiva, estatus asmático y estatus epiléptico, mientras que Rodríguez Padrón en su investigación en un policlínico de Holguín, identificó como temas de mayor complejidad el manejo de la vía aérea y ventilación (100 %), shock y resucitación con líquidos (100 %) seguidos de urgencias clínicas del embarazo (89,74 %) y de síndrome coronario agudo (87,17 %).(9) De tal manera, es evidente la necesidad de estos profesionales de capacitación y autopreparación para enfrentar las Urgencias y Emergencias Médicas en la APS, por ser este el primer contacto del paciente con el sistema de salud, y del cual depende en la mayoría de los casos la evolución de este.

Asimismo, se coincide con Rodríguez Padrón en cuanto a que el mayor número de médicos encuestados no observó ni realizó nunca habilidades fundamentales en su preparación práctica durante la carrera de Medicina, entre las que destacan: manejo del desfibrilador, la ventilación y la punción suprapúbica (100 % en cada caso). Con respecto a la permeabilización de la vía aérea, el 53,85 % de los médicos solo la observó y el 38,46 % la observó y realizó una vez; la RCPC solo fue observada en el 56,41 % y se observó y realizó por un 43,59 %, lo cual muestra la importancia de un proceso de aprendizaje continuo y eficaz en la formación del estudiante.(9)

La enseñanza de la medicina de urgencia y emergencia en el pregrado constituye una necesidad, así como el desarrollo de las habilidades prácticas que luego deberán reforzarse en el posgrado.(11)

Procedimientos como la punción vesical suprapúbica, sondaje nasogástrico y empleo del desfibrilador resultaron de los menos utilizados (en ese orden) por los especialistas participantes en el estudio, a pesar de sus años de experiencia laboral; ello tal vez se encuentre en correspondencia con las características del contexto de la APS. En este sentido los resultados de estudios anteriores evidencian mayores deficiencias.(9)

Se concluye que las necesidades de aprendizaje de los especialistas en Medicina Familiar del policlínico Juan José Apolinaire Pennini son más evidentes en el área práctica, y vienen arraigadas desde el periodo de formación docente, donde igualmente se percibieron insuficiencias.

Conflicto de intereses:

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses.

Contribución de los autores:

Conceptualización: Zulema González Abreu

Curación de datos: Vivian Lima Navarro

Análisis formal: Diadenis Mayo Soto

Metodología: Zulema González Abreu - Marisela García de la Torre

Administración del proyecto: Zulema González Abreu

Redacción – borrador original: Zulema González Abreu, Marisela García de la Torre

Redacción – revisión y edición: Zulema González Abreu, Marisela García de la Torre

Financiación:

Policlínico Docente Juan J. Apolinaire Pennini, Cienfuegos, Cuba

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Montero YG, Véliz PL, Jorna AR. Calidad de la atención en servicio de urgencias del Policlínico Emilia de Córdova y Rubio. Rev Cuba Med Int Emerg[Internet]. 2020[citado 20/2/2023];19(2):[aprox. 12p]. Disponible en: https://revmie.sld.cu/index.php/mie/article/view/695/html

2. Vásquez R, Luna C, Ramos CM. El triage hospitalario en los servicios de emergencia. Rev Fac Med Hum[Internet]. 2019[citado 20/2/2023];19(1):[aprox. 20p]. Disponible en: https://revistas.urp.edu.pe/index.php/RFMH/article/download/1797/1732/4048

3. Relinque F, Pino E, Gómez J, Ruíz C. Aproximación cualitativa al incremento de la demanda asistencial por propia iniciativa en un servicio de Urgencias Hospitalarias. Rev Esp Salud Pública[Internet]. 2021[citado 20/2/2023];95:[aprox. 20p]. Disponible en: https://ojs.sanidad.gob.es/index.php/resp/article/view/553/827

4. Simpson S, Kay FU, Abbara S, Bhalla S, Chung JH, Chung M, et al. Radiological Society of North America Expert Consensus Statement on Reporting Chest CT Findings Related to COVID-19. Endorsed by the Society of Thoracic Radiology, the American College of Radiology, and RSNA. Radiol Cardiothorac Imaging. 2020;2(2): e200152.

5. Rojas I, Saunders V, Morales D, Águila M. Evaluación del riesgo médico con escala ASA modificada de Malamed en adultos mayores durante la atención estomatológica. Invest Médicoquir[Internet]. 2021[citado 2021/8/2];13(1):[aprox. 32p]. Disponible en: https://revcimeq.sld.cu/index.php/imq/article/view/667/707

6. Escrivá N, Moreno FM, Arenal E, Gieco MA, Gómez L, Miguel MA, et al. Prevalencia de urgencias atendidas fuera del servicio médico en una multinacional del sector bancario en Madrid. Rev Asoc Esp Espec Med Trab[Internet]. 2024[citado 29/01/2025];33(1):[aprox. 10p]. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S3020-11602024000100011&lng=es

7.Quintero M, Linares M, Barrios M. Estrategia institucional para el Servicio de Urgencias y Emergencias del Hospital General Docente “Abel Santamaría Cuadrado”. Rev Ciencias Médicas[Internet]. 2024[citado 29/01/2025];28(1):[aprox. 24p]. Disponible en: https://revcmpinar.sld.cu/index.php/publicaciones/article/view/6314/5791

8. Hernández AO, Martin A, Miranda JL. La superación profesional del profesor universitario a través de talleres. Un recurso valioso para su formación. RM[Internet]. 2020[citado 10/07/2025];4(20):[aprox. 24p]. Disponible en: https://www.revistamapa.org/index.php/es/article/view/226/306

9. Rodríguez D. Entrenamiento postgrado sobre atención básica de urgencias y emergencias médicas en atención primaria de salud[Internet]. Holguín: Universidad de Ciencias Médicas de Holguín; 2012[citado 02/02/2025]. Disponible en: https://tesis.hlg.sld.cu/downloads/1487/ME%20Damaris.pdf

10. García M, Rodríguez D, González Z, Vidal G, Crespo CM. La educación de posgrado en el policlínico Juan José Apolinaire Pennini de Cienfuegos. Medisur[online]. 2023[citado 26/05/2024];21(3):[aprox. 10p]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2023000300562&lng=es&nrm=iso

11.Casola N. Nivel de competencia en emergencias Médicas autopercibido por estudiantes de sexto año de Medicina. En: Edumed Holguin[Internet]. Holguín: Sociedad Cubana de Educadores en Ciencias de la Salud de Holguín; 2021[citado 18/07/2024]. Disponible en: https://edumedholguin2021.sld.cu. https://edumedholguin2021.sld.cu/index.php/edumedholguin/2021/paper/download/414/185