La crisis de las enfermedades crónicas no transmisibles

La pandemia de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) a nivel global, y especialmente en los países de medianos y bajos ingresos, es uno de los efectos más significativos de la denominada transición demográfica y la consecuente transición epidemiológica.(1,2) Los países subdesarrollados enfrentan la doble carga de convivir en verdaderos “mosaicos epidemiológicos” al tener que soportar simultáneamente la carga de disímiles enfermedades transmisibles (ET), que no han podido controlar, por nuevas o por reemergentes, y la ya no tan nueva carga de ECNT.(3)

Se estima que las ECNT ocasionan las tres cuartas partes de las muertes en el mundo. Un problema de tal magnitud es el reflejo de la incapacidad estructural para prevenir y mitigar sus factores de riesgo principales y para controlar sus consecuencias. Por un lado, la falta de políticas públicas efectivas conlleva a un crecimiento acelerado y cada vez más prematuro del consumo de tabaco y alcohol, la falta de la actividad física, la dieta inadecuada, y la obesidad, entre los más importantes. Por otro lado, el manejo y control de enfermedades tan prevalentes como la hipertensión y la diabetes sigue siendo subóptimo. Y encima de todo, las desigualdades sociales y económicas injustificadas y la falta de acceso y cobertura a servicios de salud de calidad hacen que las ECNT afecten desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables.(4,6-14)

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha reconocido que la carga de las ECNT es uno de los grandes retos del desarrollo. Como parte de esta agenda, los Jefes de Estado y de Gobierno del mundo se comprometieron a desarrollar respuestas nacionales para reducir un tercio de la mortalidad prematura por ECNT para el 2030 a través de acciones preventivas y de tratamiento.(13,15) Dicho esfuerzo y compromiso resulta relevante en el contexto nacional.(16)

Las enfermedades crónicas no transmisibles en Cuba

En Cuba, el perfil de mortalidad de la población está determinado por cuatro grandes problemas de salud: enfermedades cardiovasculares, tumores malignos, enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y diabetes mellitus, que en conjunto causan el 68,0 % de los fallecimientos.(17) La tendencia de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y diabetes, luego de notables reducciones en las últimas décadas, se ha desacelerado; el cáncer sigue con una tendencia relativamente estable y preocupante y la enfermedad renal crónica emerge como un grave problema de salud.(16) Esta situación de mortalidad es consistente con un patrón de riesgo donde el tabaco y la hipertensión ocupan los dos primeros lugares y donde cada vez son más frecuentes la obesidad y la diabetes.(17-19)

La aparición de la pandemia emergente del coronavirus SARS-CoV-2

Las epidemias de enfermedades emergentes desconocidas tales como la COVID-19 ponen a prueba no sólo la capacidad técnica y humana de los profesionales de la salud que atienden directamente a los enfermos, sino, y sobre todo, la de los sistemas de salud y a la sociedad en general. Para una adecuada comprensión de este fenómeno hay que aproximarse a ellas con un enfoque general que integre muchos elementos que, de otra forma, pueden dar solo una visión parcial del asunto. Por otra parte, una situación como esta, que amenaza la vida de muchas personas, crea una gran tensión social y la necesidad de encontrar respuestas efectivas en el menor tiempo posible. La COVID-19 es la crisis global más grave desde la Segunda Guerra Mundial.(20,21)

La gran mayoría de los pacientes que se han confirmado infectados con el virus SARS-CoV-2 solo presentan un cuadro gripal autolimitado, de pocos días de duración y con una recuperación clínica relativamente rápida. Otros cursan con pocos síntomas o incluso completamente asintomáticos. Justamente son estos últimos los que tienen el papel más relevante en el mantenimiento de la transmisión viral en la comunidad.(22,23) La gran mayoría de estos son personas que están en los grupos más jóvenes o de la adultez media sin enfermedades crónicas asociadas.(24)

Por otra parte, un grupo de enfermos desarrolla la enfermedad y formas graves de esta, cuya presentación más conocida es la neumonía, pero sólo una pequeña proporción de ellos, entre el 5-15 % de los que enferman clínicamente, presentan una forma grave, con empeoramiento de su sintomatología y evolución hacia una insuficiencia respiratoria aguda progresiva, con la posibilidad de aparición de otras manifestaciones muy diversas -sobre todo cardiovasculares, neurológicas, hematológicas y renales-, por afectación más o menos intensa de diferentes órganos y sistemas. Esta última observación hace que la infección por el nuevo coronavirus se pueda considerar como una enfermedad sistémica.(20,25) Estas manifestaciones sistémicas se deben a que este pequeño grupo de pacientes sufren un estado inflamatorio generalizado cuyo disparador es la temida “tormenta de citoquinas”, que condiciona, además, un alto riesgo trombótico.(26-28)

Se han identificado elementos clínicos entre los que destacan: disnea progresiva, hipotensión arterial, manifestaciones de shock; manifestaciones radiológicas, como extensión creciente de los infiltrados pulmonares; y marcadores de laboratorio tales como hipoxemia, linfopenia, trombocitopenia, cifras elevadas de proteína C reactiva, de LDH, de IL-6, de dímero D y de ferritina, entre otros, que han ayudado a la identificación temprana de las formas graves y críticas de la enfermedad.(20)

La sinergia de dos crisis sanitarias globales: Las ECNT y la COVID-19

Desde los inicios de la pandemia de COVID-19 en China se identificó que los casos que presentaban las formas más graves de la enfermedad tenían como promedio edades más avanzadas y que con una elevada frecuencia padecían de diabetes mellitus e hipertensión arterial.(29) Luego se añadieron otras condiciones como cardiopatía isquémica, enfermedades cerebrovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad renal crónica, cáncer y obesidad, entre otras ECNT.(30) De esta manera, la infección viral sería la “causa necesaria” de la aparición de estas formas graves y las ECNT serían parte de un conjunto multifactorial de “causas suficientes” –o condiciones favorecedoras- para que se presenten las complicaciones más graves en la mayoría de las ocasiones.(31) Por otra parte, también se conoce que el virus puede producir directamente, por ejemplo, miocarditis, insuficiencia cardíaca y arritmias, en pacientes que no padecen de ECNT.(27)

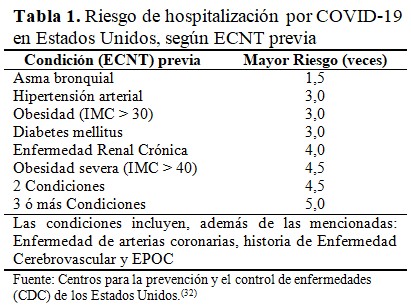

Los Centros para la prevención y el control de enfermedades (CDC) de los Estados Unidos han estimado que el riesgo de hospitalización por la COVID-19 es mucho más elevado en las personas que tienen ciertas condiciones o padecimientos crónicos, comparado con los que no tienen estas condiciones. En todos los casos, el riesgo aumenta con la edad de las personas.(32) (Tabla 1).

Adicionalmente, se ha asumido, cada vez con más evidencias, la existencia en los casos graves, de una desregulación del sistema inmune como factor común en estos pacientes, más acentuada en los ancianos con múltiples condiciones o padecimientos, y especialmente en los más “frágiles”.(33) Esta es una observación especialmente relevante para Cuba cuya esperanza de vida en 2018 se incrementó hasta 80,71 en las mujeres y de 76,76 en los hombres y porque el segmento de población que más “crece proporcionalmente” es el de los de 80 años y más.(34) También es importante tener en cuenta la susceptibilidad individual genéticamente heredada, motivo de investigaciones en curso, incluso en nuestro país, y también la adquirida, mucho más frecuente, como la que condiciona el tabaquismo, tal como se ha observado en otras condiciones clínicas, aún en epidemias.(20)

Entre los mecanismos fisiopatológicos por los que la COVID-19 es mortal se ha señalado repetidamente la presencia de una endotelitis con disfunción endotelial sistémica. Así, si el enfermo tiene el endotelio de sus vasos sanguíneos dañados previamente por edad avanzada, hábito de fumar, hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipercolesterolemia y otras condiciones aterogénicas -más frecuentes en los hombres-, mayores serán sus probabilidades de complicaciones. Las consecuencias del daño endotelial predisponen a la producción de trombosis venosas y arteriales, viscerales y periféricas, por lo que la COVID-19 es, además, una enfermedad vascular con complicaciones trombóticas.(35) Este entramado fisiopatológico ayudaría a explicar la mayor mortalidad de ancianos con enfermedades concomitantes y, también por qué en los niños, con mejor estado de su endotelio, se observan pocas complicaciones y mucha menor mortalidad.(36,37)

También en Cuba, los fallecidos a causa de COVID-19 se agrupan fundamentalmente en las edades comprendidas entre 60 y 89 años, con predominio del sexo masculino. De hecho, en los primeros 84 decesos en el país, el 80,9 % presentaba comorbilidades y entre los padecimientos crónicos predominantes estuvieron: la hipertensión arterial (57,6 %), la diabetes mellitus (34,1%), la cardiopatía isquémica (37,2 %), la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (15,2 %), la insuficiencia renal crónica (17,6 %) y las enfermedades oncológicas (11,7 %).(38,39)

De aquí que, aun con condiciones apropiadas en sus sistemas de salud, tales como acceso universal, gratuito, de calidad y accesible a todos, que son otros de los factores a tener muy en cuenta en la atención, evolución y recuperación de los enfermos, las personas que viven en poblaciones con alto grado de envejecimiento y elevadas prevalencias de ECNT están en mayor riesgo de enfermar gravemente y de fallecer como consecuencia de la infección por el nuevo coronavirus. Así, se ha reportado, que "la edad es un factor de riesgo para mortalidad por COVID-19 y el riesgo aumenta exponencialmente a partir de los 50 años".(40) Pero si bien es verdad que el escenario demográfico es importante, no hay que tomarlo de manera fatalista, porque Nueva Zelanda(41) y Cuba misma(42) están entre los países muy envejecidos pero que “han aguantado” satisfactoriamente la pandemia, dando ejemplos de enfrentamientos al nuevo coronavirus, con estrategias integrales y apropiadas de salud pública que incluyen la aplicación de pruebas masivas de detección, el aislamiento y la identificación de los positivos y sus contactos y el tratamiento precoz, incluyendo la utilización adecuada y oportuna de los servicios de salud.

La Organización Mundial de la Salud llevó a cabo una encuesta rápida en el pasado mes de mayo y encontró que el 75 % de 163 países reportaron interrupciones en los servicios destinados a la atención de las ECNT. Entre los más afectados estuvieron las campañas de promoción y los esfuerzos de pesquisaje.(43) En el caso de la Región de las Américas, en 28 Estados se constató el impacto negativo que ha tenido la pandemia de COVID-19 sobre los servicios de salud para atender a los que padecen de ECNT. Las causas son diversas pero se destacan personal reasignado a respuestas a la COVID-19, limitaciones en el acceso a servicios, menor financiamiento, así como actividades pospuestas, como elementos principales.(44)

De hecho, el exceso de muertes debidas a ECNT ocasionado por la interrupción causada por la pandemia de COVID-19, y los grandes esfuerzos que se han requerido para su enfrentamiento, pudieran convertir los logros alcanzados contra el nuevo coronavirus en una “victoria muy transitoria”. De esta forma, la COVID-19 y las ECNT establecerían una relación peligrosa, como una sindemia, con exacerbación de las inequidades sociales y económicas en las poblaciones, sobre todo en las menos favorecidas.(5,20,45) Esta situación, aunque excepcional por su magnitud y gravedad, no es infrecuente en países como el nuestro, siempre expuestos a otras epidemias de enfermedades infecciosas tales como el dengue, que recargan los servicios de salud, requieren de esfuerzos extraordinarios para su control y limitan entonces la atención sistemática necesaria de las ECNT.

Durante la pandemia de COVID-19, un grupo de países han restringido el consumo de tabaco y alcohol,(5) lo que impacta favorablemente en las ECNT. Sin embargo, en otras naciones, y como consecuencia del lamentable panorama social y económico derivado de la COVID-19, se ha descrito un aumento del consumo de tabaco y alcohol –incluyendo el supuesto interés de incrementar la economía-, con consecuencias negativas, tanto para el aumento del riesgo de complicaciones debido a la COVID-19, como para las ECNT. Esta situación es relevante para países como Cuba, donde el consumo de tabaco es la primera causa de muerte en los cubanos.(12,46)

La promoción de actividad física sistemática, aun en espacios restringidos, los mensajes dirigidos a un autocuidado eficaz y las recomendaciones para la adherencia a los planes preventivos y terapéuticos en los enfermos crónicos, incluyendo los aspectos psicológicos, son otros elementos a destacar en diversos lugares, como nuestro país. Pero, por otra parte, la escasez y poca variedad de alimentos y otras estrecheces, con el predominio de una dieta inadecuada con sobreconsumo de calorías, el sedentarismo motivado por el confinamiento, sobre todo en las grandes ciudades, más el estrés crónico mantenido, favorecen el aumento de peso y la obesidad como factores negativos para las ECNT en esta etapa de lucha contra la COVID-19.

También se observan mayores dificultades para un seguimiento personalizado por los profesionales de la salud de los planes de tratamiento de los enfermos con padecimientos crónicos, motivadas por la situación de comunidades que han permanecido en confinamiento por algún tiempo, con autolimitaciones derivadas del miedo a enfermar en las personas, así como por la derivación de los recursos de salud priorizados, ya por varios meses, a la prevención y al control de la pandemia de COVID-19, problemas en el abastecimiento y la adquisición de determinados medicamentos, entre otros factores.(47) Asimismo, la pandemia actual pudiera añadir en el futuro nuevas discapacidades a largo plazo en los enfermos –sobre todo en los que han padecido formas graves- que se sumarían a la carga de las ECNT entonces.(5)

Oportunidades para la etapa post-COVID

En tiempos de COVID-19 se han reiterado opiniones críticas a personas –sobre todo las más jóvenes- que parecen no tener “percepción de riesgo” y no siguen las recomendaciones que se emiten para el control de la epidemia, por lo que favorecen nuevos contagios al no cambiar (o muy poco) comportamientos inadecuados al conocer, además, que los casos más graves y las muertes de la pandemia actual ocurren sobre todo en las personas mayores.(27) En el caso de las ECNT, muchos ven los daños que se pudieran evitar desde ahora, muy lejanos todavía para un futuro que les parece incierto para tener que cambiar sus actitudes. Hay que enfatizar que estas situaciones, aunque no son las causales últimas de las crisis, sí favorecen su propagación y persistencia, por lo que, en la práctica, se deben seguir contrarrestando, con diferentes acciones para limitar sus efectos.

Para encarar con éxito cualquier problema de salud es preciso entender y abordar oportuna y radicalmente los determinantes sociales y económicos de la salud, los que condicionan la distribución de las enfermedades en la población y los que explican las inequidades en salud. No hay ningún grupo más vulnerable ni que haya sufrido más la pandemia de COVID-19 y el confinamiento, que los que viven en condiciones de precariedad. No hay ningún grupo que sufra más el efecto devastador de las ECNT que los más vulnerables económica y socialmente.

Por todo ello y por mucho más, es preciso adoptar políticas públicas efectivas que vayan a los determinantes sociales, mostrar una clara, coherente y efectiva voluntad política, hacer de la salud en todas las políticas una práctica cotidiana y objetiva, promover la participación comunitaria activa y crítica, y organizar y mantener servicios de salud accesibles y de calidad. Como hemos estado aprendiendo de la COVID-19, cuando se promueve una respuesta colectiva, coordinada, responsable, consciente y mantenida se reduce mucho el número de casos y se logra controlar una epidemia en un tiempo más corto y de manera más efectiva.

La COVID-19 ha evidenciado como ninguna otra situación contemporánea la relevancia de la salud, de los servicios de salud y del personal de la salud como elementos esenciales para sostener el desarrollo económico y el progreso social. La COVID-19 ha demostrado que una situación sanitaria de esta envergadura es capaz de paralizar y de empobrecer a un país entero y al mundo.(24) Estas dos crisis sanitarias, la de ECNT y la derivada de la COVID-19 han puesto en evidencia todas nuestras carencias, pero también nos ofrecen una enorme oportunidad. Nos están obligando a repensar la organización de la sociedad y de sus instituciones y a prepararnos para la etapa post-COVID con nuevas herramientas y con sistemas de salud más robustos, cada vez mejor preparados.(48)

Conflicto de intereses:

Los autores plantean que no existe conflicto de intereses.

El Dr. Ordunez es empleado de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Los autores son los únicos responsables de los puntos de vista expresados en esta publicación y estos no representan necesariamente los de la OPS.

Contribuciones de los autores:

Dr. C. Alfredo D. Espinosa Brito: conceptualización de ideas; visualización; redacción, revisión y edición.

Dr. C. Pedro Ordúñez: conceptualización de ideas; visualización; redacción, revisión y edición.

Dr. C. Alfredo A. Espinosa Roca: conceptualización de ideas; visualización; redacción, revisión y edición.

Dr. Alain Morejón Giraldoni: conceptualización de ideas; visualización; redacción, revisión y edición.

Financiación:

Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima. Cienfuegos.