INTRODUCCIÓN

Las enfermedades cardiovasculares son, actualmente, la mayor causa de muerte en el mundo y constituyen un importante problema de salud pública, no solo por su magnitud, reflejada en el primer lugar que ocupan entre las causas de morbimortalidad a nivel mundial, según la OMS, sino también por su elevado poder discapacitante. En este sentido, Gaziano y Gaziano refieren que las enfermedades cardiovasculares contribuyen casi al 30 % de los decesos en el mundo, pero esta cifra es cercana al 40 % en los países de renta per cápita alta y alrededor del 28 % en aquellos con rentas per cápita bajas o mediana.(1)

De acuerdo con Barrera, las enfermedades cardiovasculares se definen como “un conjunto de patologías que afectan el corazón y el sistema vascular, dentro de ellas se encuentran el aneurisma, ateroesclerosis, accidentes cerebrovasculares, infarto agudo de miocardio, entre otras”.(2) Cabe destacar que el origen de estas enfermedades es multifactorial, siendo un gran avance para su prevención la identificación de los denominados factores de riesgo cardiovascular que predisponen al desarrollo de estas afecciones.

Entre los factores de riesgo se encuentran: la edad, el sexo, la hipertensión arterial, la hiperlipidemia, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, la dieta con alto contenido graso, el estrés socioeconómico y psicosocial, la historia familiar de enfermedad prematura cardiovascular, los elementos genéticos y raciales.(2,3)

Mientras más factores de riesgo tenga una persona, mayores serán sus probabilidades de padecer una enfermedad cardiovascular. Algunos factores de riesgo pueden ser modificados y otros no, pero el control del mayor número posible de factores de riesgo, mediante cambios en el estilo de vida y/o medicamentos, puede reducir el riesgo cardiovascular. De ahí, la clasificación de factores de riesgo en modificables y no modificables que plantean algunos autores.(4,5)

Dentro de este esquema de ideas, es oportuno señalar que la hipertensión arterial sistémica (HAS) constituye un importante factor de riesgo para el surgimiento de complicaciones cardíacas y cerebrovasculares, siendo considerada un problema de salud pública en el ámbito mundial. En este sentido, en el año 2000 la prevalencia de la HAS en la población mundial era de 25 % y la estimativa para el año de 2025 es de 29 %. El control de la hipertensión arterial desempeña un papel fundamental en la reducción de la morbimortalidad coronaria.(5)

Es oportuno señalar que el aumento del grosor miointimal carotídeo se ha correlacionado ampliamente con enfermedades cardiovasculares, mostrándose como un valor de diagnóstico de la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular con una correlación positiva con la presencia de factores de riesgo. Al respecto, Tomey expone, de acuerdo con su estudio, que se ha considerado como anormal un valor superior a 0,8 mm para marcar riesgo precoz de accidente cerebrovascular y mayor de 0,87 mm para marcar riesgo precoz para todo tipo de eventos cardiovascular.(6)

Con relación a América Latina, las enfermedades del sistema cardiovascular se ubican dentro de las primeras causas de muerte, aproximadamente un 25 % de las personas mayores de 40 años y un 40 % de los mayores de 65 años de edad sufren de hipertensión arterial, y de ellos del 65 al 70 % tienen riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares, fatales o no. En estudios realizados en Brasil la prevalencia de la hipertensión varió entre 22,3 % y 43,9 %, con promedio de 32,5 %. De igual modo, Pramparo y colaboradores sostienen que Latinoamérica está pasando por una transición epidemiológica y nutricional, caracterizada por la adquisición de un estilo de vida urbano-industrial típicamente asociado con un aumento y la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares que causan las tres cuartas partes de la morbimortalidad en el mundo.(7,8)

Dentro de este ámbito latinoamericano, es oportuno señalar el estudio denominado Cardiovascular Risk Factor Multiple Evaluation in Latin America, el cual evaluó a 11.550 sujetos de uno y otro sexo, de entre 25 y 64 años seleccionados probabilísticamente de la población general en siete grandes ciudades de América Latina.(9) Los resultados mostraron que la hipercolesterolemia fue muy prevalente aun en ciudades de diferente nivel socioeconómico. La diabetes se halló entre el 7 % y el 9 % en Ciudad de México, Bogotá y Santiago de Chile. El tabaquismo fue muy alto en ambos sexos en Santiago de Chile y en Buenos Aires. La obesidad abdominal y el síndrome metabólico predominaron en las mujeres de bajos recursos en todos los países.(5,10)

Desde este contexto de análisis, se puede mencionar lo expuesto por Carrillo en 2013, que en todo el mundo 16,7 millones de muertes anuales pueden atribuirse a las enfermedades cardiovasculares.(11) Más específicamente, en los países de renta alta, las cardiopatías y la enfermedad cerebrovascular representan la primera y la segunda causa de muerte más importante entre hombres y mujeres, siendo los factores de riesgo la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y el estilo de vida, entre otros factores.(2,4)

En referencia a Venezuela, las estadísticas de mortalidad anual por esta enfermedad siguen en aumento. Según anuarios publicados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, en el año 2010 las enfermedades del corazón (infarto agudo al miocardio, enfermedad cardiaca hipertensiva y enfermedad isquémica crónica cardíaca) constituyeron la primera causa de muerte, con 29.078 casos reportados (20,99 %). Esta cifra se incrementó en 2011 a 30,548 casos (21,63 %). Por otra parte, las enfermedades cerebrovasculares fueron la tercera causa de mortalidad en 2010 con 10.642 (7,68 %) casos reportados, aumentando para el año siguiente a 11.052 casos (7,73 %).

Adicional a lo antes expuesto, el estudio realizado en Venezuela por Pérez en 2014 aborda sobre la prevalencia de factores del riesgo cardiovascular en mujeres mayores de 18 años en el área urbana.(12) En dicha investigación se obtuvo como resultado lo siguiente: sedentarismo (51,96 %), hipercolesterolemia (39,75 %), hipertensión arterial sistémica (37,58 %) tabaquismo (12 %) y un 40 % de las mujeres tenían obesidad después de los 30 años. Asimismo, de acuerdo con el informe de la Sociedad Venezolana de Cardiología, según los anuarios de mortalidad del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), se muestra que las enfermedades cardiovasculares, principalmente el infarto agudo de miocardio (IAM), emergen como una de las principales causas de muerte en la población adulta venezolana, tanto en hombres como en mujeres.

Con relación al Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda, diariamente se hospitalizan pacientes que no consultan por causas cardiovasculares ni las refieren como antecedente.(5,13) Sin embargo, durante su estancia hospitalaria se asocian diagnósticos relacionados con factores de riesgo cardiovascular y de ahí el interés de realizar este estudio cuyo objetivo es relacionar los factores de riesgo cardiovascular y el grosor miointimal carotídeo como indicador precoz de enfermedad arterial en fase preclínica o asintomática.

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de la investigación es establecer la relación entre los factores de riesgo cardiovascular y el grosor miointimal carotídeo en los pacientes hospitalizados en los servicios de Medicina Interna del Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda.

MÉTODOS

La investigación es descriptiva, con diseño no experimental en pacientes hospitalizados en los servicios de Medicina Interna del Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda, entre los meses de noviembre y diciembre de 2016. La población a estudiar fue de 177 pacientes y la muestra correspondió a 47 pacientes hospitalizados que previamente aceptaron colaborar con la investigación a través de la firma del consentimiento informado, seleccionados por muestreo intencional. Los criterios de inclusión fueron: mayores de 20 años con al menos un factor de riesgo cardiovascular y firma del consentimiento informado. Los criterios de exclusión: antecedente o padecimiento actual de enfermedad cerebrovascular isquémica o hemorrágica, infarto al miocardio y arteriopatía obstructiva periférica aguda.

A cada uno de los pacientes se le determinó los factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, diabetes, obesidad, dislipidemia, tabaquismo, actividad física y su nivel socioeconómico, además del cálculo del grosor miointimal carotideo, con la finalidad de establecer la relación entre estos factores de riesgo y el grosor miointimal carotídeo, como indicador precoz de enfermedad arterial en fase preclínica o asintomática.

Como parte del procedimiento aplicado, se realizó una solicitud por escrito, dirigida a la jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda, para elaborar la presente investigación. Una vez obtenido el permiso pertinente se procedió a la selección de los pacientes que cumplían con los criterios antes descritos, solicitando su consentimiento por escrito para formar parte de la investigación. Seguidamente se procedió a la toma de registro clínico a través del interrogatorio y mediciones antropométricas y la realización de exámenes de laboratorio procesados en el laboratorio de la institución y eco Doppler carotídeo en el servicio de ecografía, también de la institución, registrando todos los datos obtenidos en el instrumento de recolección de datos desarrollado para este estudio.

Como instrumento de recolección de información se aplicó una encuesta a los pacientes hospitalizados que dieron su consentimiento. Estuvo compuesta por preguntas dicotómicas, de selección múltiple, así como las correspondientes a estimar escala de Graffar. También se aplicó la observación para evaluar las medidas antropométricas, análisis de sangre y eco Doppler carotídeo.

El cuestionario constó de 4 secciones donde se registraron:

- El nivel socioeconómico del paciente a través de la escala Graffar.

- Los factores de riesgo cardiovascular no modificables como lo son la edad, el sexo y los antecedentes personales y familiares de enfermedad cardiovascular precoz.

- Los factores de riesgo cardiovascular modificables: hipertensión arterial, tabaquismo, sedentarismo, antropometría para determinar índice de masa corporal y valores séricos de colesterol total y fraccionado.

- El grosor miointimal carotídeo obtenido a través de la ecografía Doppler.

Adicionalmente, se realizó una revisión bibliográfica que conllevó al planteamiento del problema, objetivos y justificación, así como revisión de antecedentes del estudio y selección de la metodología. Posteriormente se realizó la aplicación del cuestionario y toma de muestra para el análisis de sangre, medidas antropométricas para el cálculo del índice de masa corporal y realización de eco Doppler.

RESULTADOS

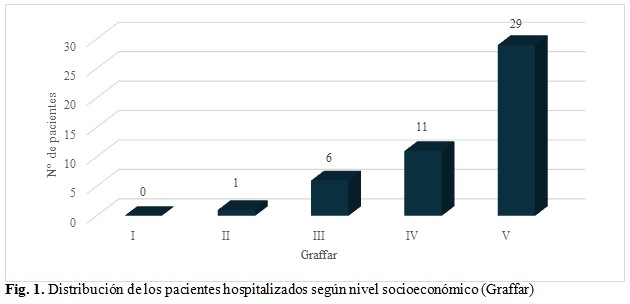

La mayoría de la muestra estudiada se agrupa por su nivel socioeconómico en Graffar V, con un total de 29 individuos que representan el 61,7 %, seguido de Graffar IV con 11 individuos (23,4 %). (Fig. 1).

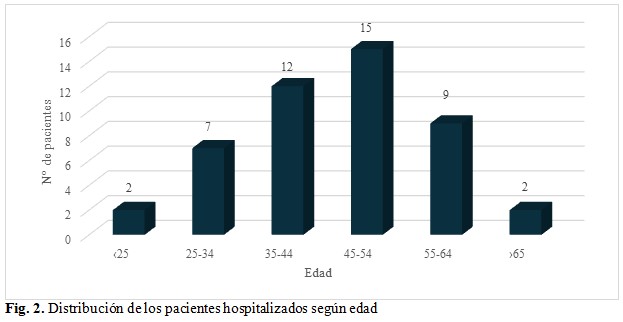

La mayor proporción de la muestra se encuentra entre los 35 y 54 años, teniendo entre ambos grupos un total de 27 pacientes (57,44 %), representando el grupo etario comprendido entre los 45 y 54 años la mayoría con un total de 15 individuos que representan el 31,91 %. Con relación al sexo la mayoría de la muestra la constituyen pacientes del sexo femenino con 29 individuos (61,7 %) y 18 del sexo masculino (38,3 %). (Fig. 2).

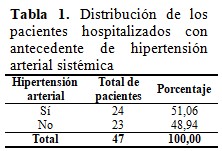

En lo que respecta a antecedente familiar de enfermedad cardiovascular precoz, la mayoría de la muestra lo negó, 33 pacientes alegaron no tener antecedentes familiares, para un 70,21 %; mientras 14 sí presentaban antecedentes familiares (29,79 %). Con respecto al antecedente personal de hipertensión arterial, 24 pacientes que representan el 51,06 % refirieron diagnóstico previo a esta hospitalización. (Tabla 1).

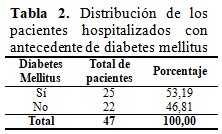

Con respecto a la diabetes mellitus, más de la mitad de la muestra (25 pacientes), para un 53,19 % refirieron diagnóstico previo de esta enfermedad. (Tabla 2).

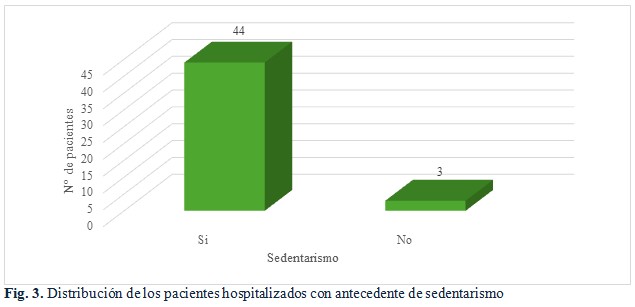

Por otro lado, con relación a la actividad física, la mayoría de la muestra se ubicó en la categoría de sedentaria, con 44 pacientes que representan el 93,62 % de la muestra. (Fig. 3).

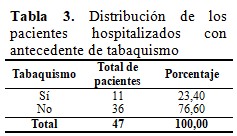

La mayoría de la muestra negó hábito tabáquico con un total de 36 individuos, para un 76,60 %. (Tabla 3).

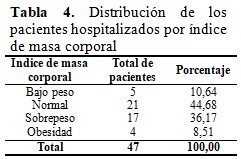

Con respecto a la interpretación del índice de masa corporal la mayor proporción de la muestra se encuentra en la categoría normal con 21 pacientes (44,68 %), seguido de sobrepeso con 17 pacientes (36,17%). (Tabla 4).

En cuanto a la presencia de dislipidemia, la mayoría de la muestra cursó con lipemia normal con un total de 33 pacientes (70,21 %). Por otro lado, la mayoría de los pacientes contó con medición miointimal carotidea normal, menor o igual a 0,7 mm con un total de 29 pacientes, para un 61,70 %.

Como se analizó anteriormente, de los factores de riesgo cardiovascular modificables el más frecuente fue el sedentarismo con 93,62 %, seguido de diabetes mellitus (53,19 %) e hipertensión arterial (51,06 %). Los menos frecuentes fueron la obesidad (8,51 %), el tabaquismo (23,4 %) y la dislipidemia (26,79 %).

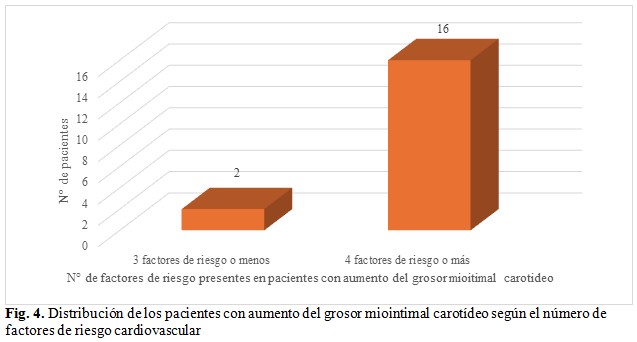

Con respecto al grosor miointimal carotídeo, 18 pacientes (38,3 %) cursaron con mediciones patológicas en una o ambas arterias carótidas y, dentro de estos, 16 individuos (88,89 %) tenían, además, cuatro o más factores de riesgo cardiovascular. (Fig. 4).

DISCUSIÓN

Las enfermedades cardiovasculares constituyen una importante causa de morbimortalidad a nivel mundial, implicando elevados costes de salud pública y provocando gran impacto social derivado de su alto poder incapacitante, es por ello que muchas investigaciones médicas se han destinado a obtener una mayor comprensión de estas afecciones y derivadas de éstas, se han determinado los factores de riesgo cardiovascular que nos son más que el conjunto de características propias del individuo, de su estilo de vida y patologías previas que pueden contribuir a desencadenar un evento cardiovascular.

En este sentido, se reconocen factores de riesgo cardiovascular no modificables como la edad, el sexo y los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz y los factores de riesgo cardiovascular modificables constituidos por el sedentarismo, tabaquismo, obesidad y antecedentes de dislipidemia, hipertensión arterial y diabetes mellitus, siendo estos últimos a los que se enfocan los objetivos preventivos y terapéuticos. Así mismo, la necesidad de anticipar la probabilidad de enfermedad cardiovascular ha llevado a ampliar el estudio de indicadores previos, surgiendo la estimación del grosor miointimal carotídeo como señal precoz de enfermedad arterial en fase preclínica o asintomática.

Al comparar los resultados de este estudio, se evidenció que el sexo predominante fue el femenino con un 61,70 %, la edad estuvo entre 45 y 54 años con un 31,91 %, hallazgo similar se obtuvo en el estudio de Carrillo en 2013 con una edad promedio de 53,15 años, aunque con prevalencia del sexo masculino.(11)

Este estudio difiere del de Martínez, quien reporta edad promedio de 71 años mayormente del sexo masculino, a pesar de lo cual sugieren que los pacientes con infarto agudo de miocardio presentan una edad menor, mientras que el ictus isquémico aterotrombótico se asocia más, aunque no de forma significativa, con el sexo femenino.(14)

Con respecto a los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz se encontró en 14 %, muy por debajo de lo reportado por Tomey, con 74 %.(6) El nivel socioeconómico según escala de Graffar fue de nivel V, mientras que en el estudio de Rojas en 2012 fue de nivel IV.(15)

Con relación a los principales factores de riesgo cardiovascular, se obtuvo como resultado en este estudio que la hipertensión arterial cursa con prevalencia de 51,06 %, similar al porcentaje obtenido por Martínez de 60,1 %;(14) mientras que se encuentra por encima de lo estimado para Querales que fue de un 26 %. (5) En cuanto al indicador de diabetes mellitus, se obtuvo un 53,19 % en este estudio, encontrándose significativamente por encima de otros estudios como el de Martínez,(14) en el que fue de 36,9 % y según el estudio CARMELA, donde reportan apenas 6 %.(7) Respecto al tabaquismo, en este estudio resultó de 23,40 %, porcentaje cercano al reportado en el estudio de Martínez de 18,6 %,(14) Tomey 23 %(6) y Mora 23 %.(16)

Otro factor de riesgo importante fue el sobrepeso con 36,17 % con prevalencia similar en el estudio de Mora,(16) donde la obesidad fue de un 39 %, y el de Querales en el que el sobrepeso y obesidad fue de 38 %.(5) Asimismo, la presencia de dislipidemia fue de 29,73 %, por debajo de la reportada en el estudio de Carillo que fue de 40 %(11) y Tomey de 52 %.(6) En cuanto al sedentarismo resultó ser de 93,62 %, con una prevalencia significativamente mayor a la reportada por Tomey en 56 %.(6)

En referencia al grosor miointimal carotídeo en el nivel de mayor o igual a 0,8mm, fue de 38,30 %, por encima de lo reportado para el estudio CARMELA en 14 %(7) y por debajo al compararlos con el obtenido por Mora cuyo resultado fue de 56 %. De acuerdo al grosor miointimal carotídeo en relación con la presencia de factores de riesgo cardiovascular, se observó 88,89 % de los que cursaron con valores de grosor miointimal carotideo patológico cursaban; además, con cuatro factores de riesgo o más, significativamente por encima de lo reportado por el estudio CARMELA en el que se reporta que el 36,68 % tiene 3 o más factores de riesgo cardiovascular incluido aumento del grosor miointimal carotídeo,(7) pero similar al de Tomey que reporta que el 81,3 % de pacientes con alteración del grosor miointimal carotídeo presentó entre 2 y 4 factores de riesgo cardiovascular.(6)

De allí radica la importancia de determinar los factores de riesgo cardiovascular, así como la relación positiva entre estos factores y el grosor miointimal carotídeo como método diagnóstico precoz de enfermedad arterial asintomática con la finalidad de elaborar planes de prevención primaria de eventos cardiovasculares y disminuir el número de hospitalizaciones prevenibles.

Agradecimientos

A la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH), a través del proyecto aprobado por la vicerrectoría de investigación mediante resolución No.194 - CIV-30-11-2022, para el cual se trabaja el abordaje integral del paciente con enfermedades metabólicas y cardiovasculares en diferentes escenarios y paises.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

Contribuciones de los autores

Conceptualización: Lisbeth Josefina Reales Chacón, Malena Paulina Camacho Aldaz.

Curación de datos: Domenico Andrés Chiurillo Reales, Lisbeth Josefina Reales Chacón.

Análisis formal: Lisbeth Josefina Reales Chacón.

Investigación: Carlos David Rojas Delgado, Lisbeth Josefina Reales Chacón.

Metodología: Carlos David Rojas, Lisbeth Josefina Reales Chacón.

Administración del proyecto: Lisbeth Josefina Reales Chacón, Carlos David Rojas Delgado

Supervisión: Carlos David Rojas Delgado, Domenico Andrés Chiurillo Reales.

Validación: Lisbeth Josefina Reales Chacón, Carlos David Rojas Delgado.

Redacción-borrador original:. Domenico Andrés Chiurillo Reales.

Redacción-revisión y edición: Lisbeth Josefina Reales Chacón.

Financiación

No hubo financiamiento externo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1.Gaziano M, Gaziano T. Epidemiología de enfermedades cardiovasculares. En: Sharon Nathaniel. Harrison. Principios de Medicina interna. 18ª ed. New York: McGraw Hill; 2012. p. 225.

2.Barrera D. Factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares según los determinantes de la salud presentes en los choferes de transporte público 2014[Tesis]. Perú: Universidad Nacional Mayor San Marcos; 2015[citado 08/08/2024]. Disponible en: https://core.ac.uk/reader/323347470

3.López-Martínez A, Suárez-González M, Menéndez-Llames B, Palomo-Moraleda P, González-Muñiz S, Díaz-Martín JJ. Riesgo cardiovascular y resistencia insulínica en supervivientes de leucemia infantil. Nutr Hosp. 2022;39(5):988-96.

4.Pérez AD, Pérez JF. Prevalencia de polifarmacia y problemas de medicación en ancianos de comunidades en Cienfuegos. Rev Cubana Farm. 2020;54(1):1-24.

5.Querales M, Ruiz NR, Rojas S, Espinoza M. Nivel de conocimiento sobre factores de riesgo cardiovascular en una comunidad de Naguanagua, Venezuela[Tesis]. Carabobo: Universidad de Carabobo; 2011[citado 08/08/2024]. Disponible en: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/32558

6.Tomey P. Asociación entre el grosor miointimal carotideo y los factores de riesgo cardiovasculares en pacientes del Centro Médico Incor de la localidad de Firmat [Tesis]. Managua: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua; 2012[citado 08/08/2024]. Disponible en: https://core.ac.uk/reader/53104260

7.Pramparo P, Boissonnet C, Schargrodsky H. Evaluación del riesgo cardiovascular en siete ciudades de Latinoamérica: las principales conclusiones del estudio CARMELA y de los subestudios. Rev Argent Cardiol[Internet]. 2011[citado 08/08/2024];79(4):[aprox. 9 p.]. Disponible en: https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850

8.Ramírez AR, Ramírez JF, Borrell JC. Prescripción en ancianos multimórbidos y polimedicados del consultorio-27, Área-II en Cienfuegos. Inf Dir Salud. 2020;32(1):1-7.

9.Hernández-Hernández R, Silva H, Velasco M, Pellegrini F, Macchia A, Escobedo J, et al. Hypertension in seven Latin American cities: the cardiovascular risk factor multiple evaluation in Latin America (CARMELA) study. J Hypertens. 2010;28(1):24-34.

10.Titievsky LC, Mosso GF, Mallea GG, Nayi J, Kupelián A, Reyes G, et al. Guías de práctica de Eco Doppler Vascular 2022 de la Federación Argentina de Cardiología. Comité de Enfermedades Vasculares Periféricas y Stroke de FAC. Rev Fed Argent Cardiol. 2022;51:7-62.

11.Carrillo A. Efecto de la prevención de enfermedades cardiovasculares en atención primaria sobre la hospitalización evitable[Tesis]. Valencia: Universidad de Valencia; 2013[citado 08/08/2024]. Disponible en: https://roderic.uv.es/items/e90f77ec-55c0-4962-8e80-bd1dc3cc0106

12.Pérez BM. Salud: entre la actividad física y el sedentarismo. An Venez Nutr. 2014;27(1):119-128.

13.Valdés MM, Pérez JF, Contreras EV, Ritchie PS. Contribución de los indicadores de gestión en la eficiencia organizacional y la administración hospitalaria en instituciones de salud: indicadores de gestión en la administración hospitalaria. UNESUM-Cienc Rev Cient Multidiscip. 2021;5(4):109-22.

14.Martínez M. Factores de riesgo cardiovascular, control de la dislipemia y uso de hipolipemiantes en el área sanitaria II de Asturias[Tesis]. León: Universidad de León; 2014[citado 08/08/2024]. Disponible en: https://produccioncientifica.usal.es/documentos/5e64330c2999527e0176b48b?lang=es

15.Rojas E. Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en 4 poblaciones rurales del noroeste de estado Anzoátegui. Rev Latinoam Hipertens. 2012;7(2):39-9.

16.Mora ME, Corona MP, Cravioto P, Villatoro J, Kuri P. Del tabaco al uso de otras drogas:¿ el uso temprano de tabaco aumenta la probabilidad de usar otras drogas?. Salud Pública de México. 2002;44(1):s109-s115.