INTRODUCCIÓN

El suicidio es un problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han alertado a los países para tomar medidas y eliminar los estigmas que rodean a la problemática. Cada año, más de 703000 personas se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos en el mundo, mientras en América el suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 20 a 24 años, de ahí la importancia de identificar los factores de riesgo y de protección, desde un enfoque familiar hasta la intervención sanitaria. Además, existe material educativo sobre la prevención del suicidio para profesionales que apoyan a la capacitación responsable y promueven la búsqueda de atención.(1)

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) define al intento de suicidio como un comportamiento no fatal, autodirigido y potencialmente dañino con la intención de morir.(2) Estos eventos pueden causar lesiones que en ocasiones se son altamente costosas para los sistemas de salud.

Alrededor de 3,2 millones de adultos estadounidenses hicieron un plan sobre cómo intentarían suicidarse, mientras en el Ecuador, un estudio reveló que los suicidios desde los 15 años determinan una tasa de 7,1 % (13024 casos); los hombres (13,2 %) tienen tres veces más probabilidades de autolesionarse que las mujeres (5,3 %); las formas de suicidio más empleadas son el ahorcamiento (51,1 %), la intoxicación (35,2%) y las armas de fuego (7,3 %). Por otra parte, la población adulta es más propensa a esta práctica, con métodos son efectivos y letales.(3)

La etapa adulta se distingue por importantes transformaciones físicas y psicológicas que pueden llegar a incidir en conductas suicidas.(4) En lo que respecta a los factores de riesgo, la mayoría de casos de intento autolítico se relaciona con aspectos familiares, antecedentes de maltrato infantil, violencia doméstica, abuso sexual, abuso de sustancias, tendencias impulsivo-agresivas, pérdidas sentimentales o financieras y enfermedades crónicas.

De acuerdo con Cañon,(5) la genética y los estudios de asociación de todo el genoma, centrados en el cromosoma 7, determinan la predisposición/herencia para problemas psicológicos, además de desencadenar el riesgo de suicidio. En adultos y adultos mayores se evidencia una pérdida significativa de volumen en la corteza cerebral lo que podría ser responsables del deterioro de la atención, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Con estos datos vale recalcar que el 50 % de los intentos de suicidio terminan en muerte.

Una vez plateado el riesgo de suicidio, el punto de partida de la intervención de enfermería es la evaluación del riesgo, la cual se desarrolla a través de varias herramientas, como la escala de Paykel, que por la simplicidad de las interrogantes muestra la ideación suicida de manera directa; o la Escala Columbia,(6) donde se evalúa la gravedad de la idea suicida a partir de cuatro parámetros: la gravedad de la ideación, la intensidad de la ideación, la conducta suicida y la letalidad; la Escala de ideación suicida de Beck; el Outcome Questionnaire, el Depressive Experience Questionnaire, que mide factores relacionados con la vulnerabilidad de la personalidad asociados a depresión; diagnóstico de APGAR familiar, que mide la satisfacción respecto al funcionamiento de la vida familiar a través de una evaluación general en cinco aspectos: (a) Adaptabilidad, (b) Participación, (c) Gradiente de crecimiento, (d) Afecto, y (e) Resolución. Algunas de estas herramientas son usadas para la valoración del problema y han demostrado su eficacia y eficiencia.(7)

El alto índice de suicidios, particularmente en la población de edad avanzada, evidencia la relevancia de estudiar los factores de riesgo que inciden en este comportamiento. Es fundamental abordar el suicidio desde una visión integral, que incluya la capacidad de decisión y acción del individuo, reconociendo la influencia de los factores de riesgo para la conducta suicida.(8) Es por ello que se requiere la participación directa de los familiares y el entorno, con el fin de establecer acciones concretas y eficaces para prevenir la conducta suicida en las personas adultas mayores.(9)

De este modo, el fomento de los factores protectores en la población con riesgo suicida surge de la iniciativa de salud pública y preventiva, por lo que los esfuerzos del personal de enfermería se enfocan en buscar una buena salud física, desarrollar la función cognitiva, autoestima, fomento de la espiritualidad, buena calidad de vida, sentirse útil en la familia, tener pasatiempos y actividades diarias y mantener un estado social activo en apoyo de la integridad familiar, punto donde en la mayoría de los casos surge la disfuncionalidad y la intención suicida.

En todo lo antes expuesto estriba la importancia del abordaje completo del tema como un aporte al desarrollo profesional de los enfermeros como los primeros llamados a establecer vínculos positivos en el tratamiento de estos pacientes, y establecer desde su individualidad el valor de la vida y del papel del ser humano como un ente familiar y social útil. Por tales razones, se realizó la presente investigación con el objetivo de exponer los fundamentos relacionados con los cuidados a pacientes adultos con riesgo de intento suicida en familias disfuncionales.

DESARROLLO

Para el desarrollo de este estudio se escogieron artículos con relevancia científica publicados en revistas médicas de alto impacto, principalmente en el período 2019-2024, de las cuales se seleccionaron 29 para el informe final.

La búsqueda se la realizó en bases de datos indexadas como: Cochrane Library, Science Direct (Elseiver, Scopus, IBECS, LILACS, ISCIII, MEDES), Clinicalkey (MEDLINE), Cambridge Core, Mendeley, PubMed, bibliotecas de la OMS/OPS (BIREME, LILACS, IBECS, BVS), Springer Enlace, Redalyc y Latindex.

Los descriptores seleccionados para la búsqueda fueron: Suicide, Attempted; Suicide Prevention; Suicide; Psychiatric Nursing; Nursing Care; Nurse's Role; y Standardized Nursing Terminology. Mediante la combinación de las palabras claves y la conexión de los términos boleanos (and, not, or) se establecieron las siguientes estrategias de búsqueda: a) Nurse's Role AND Suicide; Attempted AND Adult, b) Psychiatric Nursing AND Suicide; Attempted AND Adult, c) Nursing Care AND Psychiatric Nursing AND Suicide; Attempted AND Adult, d) Nursing Care AND Suicide; Attempted AND Adult.

Los artículos seleccionados fueron recuperados en su texto completo para ser analizados según los criterios de inclusión siguientes: artículos científicos inéditos que analizan las intervenciones de enfermería dirigidas a pacientes con intento suicida, modelo teórico basado en evidencia para mejorar el manejo de enfermería hacia el paciente con intento suicida, y las pautas para la identificación de señales de alarma y correcta intervención sobre los dichos intentos. No se restringió el idioma. Se excluyeron estudios de investigaciones secundarias, libros, revisiones sistemáticas, revisiones bibliográficas, publicaciones que no incluyen la intervención del personal de enfermería en el intento suicida.

Los datos se organizaron mediante una tabla analítica contentiva de: autor, año, objetivo, diseño del estudio, población y resultados alcanzados.

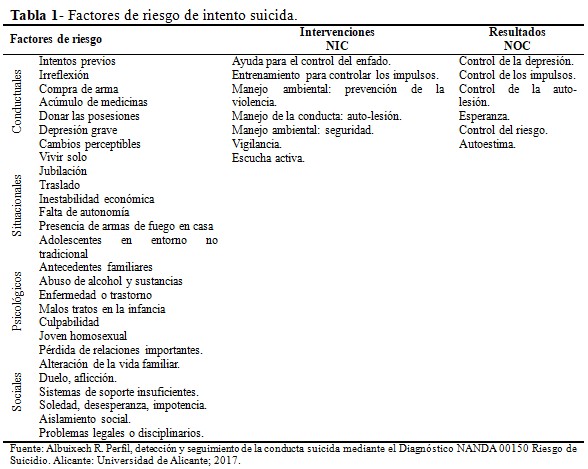

El punto de partida en el intento suicida es la detección precoz de la conducta suicida mediante el diagnóstico NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) 001500,(10) la conducta suicida es un riesgo susceptible de ser modificado desde la interdisciplinariedad, siempre y cuando el abordaje inicial de enfermería sea el correcto; en esta instancia cabe explicar los diferentes aspectos que se derivan del dagnóstico NANDA: factores de riesgo, intervenciones de enfermería (NIC) y resultados (NOC). (Tabla 1).

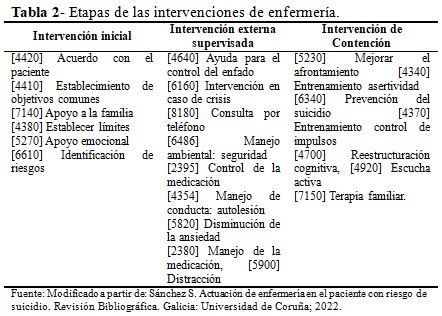

Además, la prestación de cuidados a pacientes con riesgo de suicidio, debe apoyarse en las siguientes intervenciones de enfermería específicas en cada etapa del tratamiento.(11) (Tabla 2).

Como se observa, es un proceso complejo que no solo evidencia una intervención de enfermería en el momento del intento suicida, sino que incluye seguimiento y contención, donde intervienen la familia y otros miembros cercanos, por lo que es de vital importancia que el personal de enfermería tenga vastos conocimientos en salud mental que les permitan abordar la conducta suicida de manera adecuada y eficaz.

Dicho esto, la primera intervención de enfermería debe recurrir a la terapia cognitiva-conductual. Esta ayuda a modificar pensamientos, sentimientos y comportamientos, basada en la atención plena, de tal manera que se disminuyan pensamientos suicidas y aumente la autocompasión.(12)

Entre los principales factores de riesgo en los pacientes adultos se presentan con riesgo alto, los problemas familiares. La disfuncionalidad familiar muchas veces viene marcada con episodios de abuso, violencia y acontecimientos estresantes por una pérdida familiar o aspectos relacionados a la orientación sexual, al maltrato físico o psicológico, e incluso psicopatologías congénitas, donde se requiere más del apoyo profesional, o medicación de acuerdo a la gravedad del caso.(13)

En estos casos se desarrollan intervenciones que permitan a cada integrante manifestar sentimientos ocultos y sin expresar de su familia, así como centrarse en la recuperación de los roles y la dinámica familiar, convirtiendo el hogar del paciente en un lugar seguro, donde pueda desarrollarse y crear verdaderos vínculos afectivos.(13) Para ello se definen aspectos claves a considerar:

Antecedentes familiares de suicidio

El suicidio de un familiar o un miembro de la comunidad puede impactar de manera importante al paciente; de hecho, es devastador para la mayoría de las personas, además de la aflicción que esto genera, causando estrés, culpa, ira ansiedad y depresión.(14) Los cambios sociales actuales han provocado que en los adultos mayores se genere un impacto negativo en la salud emocional, lo que en muchos de ellos conlleva a presentar depresión, ansiedad y sensación de soledad.(15) Debido a esto la dinámica familiar puede cambiar y las fuentes de apoyo quebrarse, y así baja el umbral de suicidio de quien está de duelo, y cae en la ideación e intento suicidas o en algún tipo de trastorno mental.

Factores genéticos y biológicos

El riesgo de ideación y tentativa suicida está determinado por una compleja interacción de factores genéticos ambientales, alteraciones en los sistemas neurobiológicos relacionados con bajos niveles de serotonina, que a su vez producen esquizofrenia y trastornos de la personalidad, agresividad e impulsividad. Los familiares en primeros grados de consanguinidad mantienen el triple de riesgo de tener conductas suicidas, aun cuando no mantenga patologías psiquiátricas; entre los genes implicados en la codificación de la enzima se señalan el triptófano hidroxilasa que sintetiza la serotonina, e interactúan entre sí y a su vez con factores ambientales, dando lugar a diversas consecuencias fenotípicas. Por tanto, la causa del suicidio es siempre multifactorial.(13)

Episodios traumáticos en el entorno familiar

Los episodios traumáticos derivan de situaciones de la vida cotidiana que pueden llegar a complejizarse por el mal funcionamiento en determinadas esferas, como la familiar, escolar, laboral o afectiva. A su vez, ellas mismas no funcionan como una labor de contención para que el sujeto pueda disfrutar de la vida que solo puede soportar.(16) De la misma manera, se ha señalado que personas cuyas edades oscilan entre los 18 y 34 años, comprendidos en la denominación de adulto joven, los conflictos en la familia y el empleo suelen ser los factores más prevalecientes en la génesis del suicidio.(17) Sin embargo, varios estudios argumentan que, en general, las personas que tienen muchos factores de riesgo y pocos factores protectores tienen más probabilidades de suicidarse; la exclusión social, marginación y la limitación para gestionar emociones adecuadamente conllevan a una pérdida constante del sentido vital. Ramírez y colaboradores encontraron en su estudio asociación significativa con la insatisfacción respecto a la calidad de vida, los maltratos, las malas relaciones entre los miembros de la familia y el escaso apoyo social.(18)

Intervenciones de enfermería

Las causas de la ideación suicida son múltiples y diversas; dependen de la perspectiva de análisis en base a lo cual no existe un protocolo que abarque todas las particularidades de cada paciente; sin embargo, varios autores crearon un protocolo de atención de enfermería basada en los contenidos anteriormente expuestos (NANDA, NIC, NOC).

La evaluación del riesgo de suicidio se divide en tres partes: identificación de factores de riesgo y protección; evaluación del riesgo actual y valoración del riesgo de suicidio.(3)

Los factores de riesgo y protección se relacionan con los aspectos conductuales, situacionales, psicológicos y sociales especialmente relacionados con la familia.

La Evaluación del riesgo actual se desarrolla a través de instrumentos como la entrevista, la cual supone una fuente de información principal que traduce la presencia de problemas psicológicos y una evidencia de la realidad del paciente.(17) En tanto, se definen dentro del primer encuentro con el personal de enfermería cinco fases: 1) análisis de una situación suicida específica, tanto la frecuencia como la intensidad; 2) descripción del método, la circunstancia, el lugar y el motivo del suicidio, que clarifica las intenciones del paciente y su voluntad de cometer el intento suicida; 3) evaluación de la desesperanza y su visión sobre el futuro próximo a corto plazo; 4) evaluación de la culpa en base a sucesos ajenos a su control; 5) valoración de los apoyos sociales reales y percibidos en el entorno familiar, social y del entorno en general; 6) evaluación de los valores, creencias y factores de protección que le impidan cometer suicidio en perjuicio de su propia integridad.(13) Por otra parte, debido a la estrecha relación entre el estado de ánimo e ideación suicida, es conveniente realizar un análisis específico de la gravedad de la sintomatología depresiva.

Los cuestionarios y escalas estandarizadas utilizadas en los instrumentos de evaluación dentro de un enfoque de entrevista proporcionan datos relevantes rápidamente. Entre los más importantes, se mencionan: La escala de desesperanza de Beck, Inventario de depresión de Beck, Escala de evaluación del suicidio, The Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale, Escala de intención suicida, Cuestionario de creencias actitudinales sobre el comportamiento suicida, Escala de riesgo suicida, SAD Person Scale, Reasons for Living Scale. Para analizar la aparición e intensidad de los pensamientos suicidas, planificación de las ideas, nivel de desesperanza, culpa y apoyos que recibe tras la información obtenida e instrumentos aplicados, la valoración debe ser continua a lo largo del tratamiento.(19)

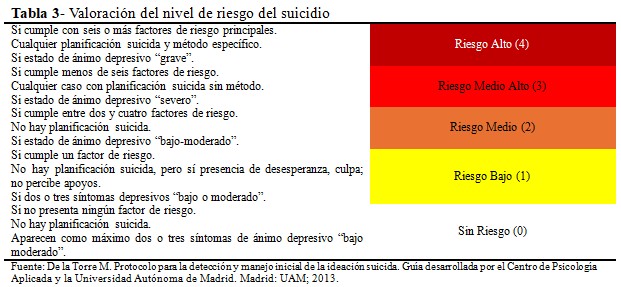

La valoración del nivel de riesgo de suicidio estará en correspondencia con el nivel de factores de riego y protección.(20) (Tabla 3).

Plan de control inicial del riesgo de suicidio

Análisis funcional de la conducta suicida: Los datos recientes del caso recabados en la entrevista indicarán si hay presencia de ideación suicida y hasta qué nivel se puede materializar en una conducta autodestructiva.(21) Se debe intervenir a través de un control de signos vitales las 24 horas, además de la orientación y educación al paciente mediante actividades recreativas y apoyo psicológico y emocional,(7) alejándolo del entorno letal y en descubrimiento permanente de experiencias nuevas que motiven su deseo de vivir, recuperar el sentido de la vida.

Pautas de actuación: árbol de decisiones para el control inicial del riesgo de suicidio: de la determinación y nivel de riego depende definir las pautas de actuación específicas donde se puede elegir buscar apoyo en la familia o no, dependiendo el caso. Asimismo, realizar un contrato terapéutico donde exista la predisposición del paciente de no hacerse daño, y en caso de aparecer ideas suicidas contactarse con las personas especificadas, o de ser el caso, con el terapeuta.(14) En la mayoría de las situaciones donde existe el apoyo familiar, para ellos suele ser un tema difícil de asimilar por lo que se debe recurrir a todas las habilidades clínicas orientadas a la protección al paciente.(5) Cuanto mayor sea el riesgo, mayor es la necesidad de involucrar a otros profesionales y personas cercanas de forma controlada, y reducir la desesperanza y aislamiento, tener una visión más realista y ajustada de la situación, de él mismo y sus circunstancias, así como protección, cuidado y afecto.

Papel y recursos del terapeuta en la evaluación y control del riesgo: El profesional debe conseguir facilitar una adecuada y rápida alianza, aliviar la angustia o tensión, reducir la posibilidad de que el paciente se culpe o actúe impulsivamente y facilitar la adhesión al tratamiento.(16) La intervención terapéutica inicia con la supervisión. Debe mostrarse seguridad al manejar la situación, evitar juzgar o criticar su manera de pensar o actuar, modificando el pensamiento de amor a la vida, mantener la energía de trabajar con un paciente que puede estar deprimido y no ve ninguna alternativa de solución;(17) y finalmente reconocer que no es absolutamente responsable del actuar del paciente, sino que es un trabajo holístico entre la familia, el entorno, el terapeuta y la voluntad del mismo paciente.

Tratamiento: objetivos y técnicas

Las intervenciones de enfermería se dan de acuerdo con el nivel de riesgo detectado. Así, a nivel bajo, se realizará el manejo ambulatorio con remisión prioritaria a psiquiatría una vez activadas las rutas; en tanto, cuando el riesgo es alto, se recurre a un manejo hospitalario con remisión urgente a psiquiatría (vigilancia estrecha).(22) Dicho manejo merece una intervención directa del personal de enfermería que debe realizar varios procesos bajo supervisión del terapeuta a través de cinco acciones concretas que se describen a continuación:

1) Explicación del análisis funcional y priorización del buen manejo y control de la conducta suicida en los momentos de malestar. Una vez realizado el diagnóstico clínico y la entrevista aplicando cualquiera de los instrumentos elegidos de acuerdo a la gravedad del caso, el siguiente paso a seguir es informar de manera participativa a los familiares y al propio paciente sobre su situación actual. Para ello se acudirá a un lenguaje coloquial, con expresiones frontales que permitan tener una visión clara de la realidad;(23) o de ser el caso apoyarse en técnicas más estandarizadas como los patrones funcionales de Marjory Gordon (11 variantes con respecto a los cuales se debe dar un diagnóstico completo de los hechos ocurridos con el paciente y la postura actual en relación con el intento de suicidio, que claramente es el punto de quiebre.(24) Además, se realizará un reconocimiento de los estímulos externos e internos que desencadenan los pensamientos suicidas y se procede a jerarquizar la eliminación de las conductas de riesgo y el desarrollo de otras más funcionales.

2) Reducir el ánimo depresivo hasta conseguir que se participe en actividades a un nivel similar al que realizaba antes de presentar ideación suicida. Seguidamente se debe consensuar con el paciente y su familia un plan de recuperación progresiva de la actividad habitual, comenzando por las actividades de preferencia con criterio realista en función de la relación aporte consumo de energía,(25) que involucra actividades como paseo diario, acciones de aseo y arreglo personal, colaboración en las actividades domésticas, momentos de ocio elegidos; así como promover la capacidad de expresar sentimientos y emociones, identificar las situaciones que desencadenan o agravan los sentimientos negativos, estimular interacciones con connotación positiva. En situación de alto riesgo y con antecedentes previos de intentos suicidas, controlar los elementos y objetos de riesgo para autolesiones: fármacos, objetos punzantes, seguridad en ventanas y control permanente de los estímulos ambientales.(26) Para poder alcanzar este objetivo, pueden ser útiles la aplicación de técnicas cognitivas como identificar los recuerdos o aspectos que den sentido a su vida, razones de vivir que tendría si no estuviera deprimido, retos que se propone si sigue viviendo y la identificación de asuntos pendientes.

3) Identificación y reestructuración del pensamiento disfuncional hasta reducir los pensamientos suicidas. Esto desencadena en acciones que permitan eliminar paulatinamente la conducta suicida a través de varios aspectos: autocontrol de la ansiedad, disminución de la ansiedad, relajación muscular progresiva y facilitación de la meditación. Afrontamiento: autocontrol de los impulsos, mejorar el afrontamiento, entrenamiento para controlar los impulsos. Asesoramiento: afrontamiento de problemas, modificación conducta: habilidades sociales, entrenamiento de la asertividad, apoyo emocional, reestructuración cognitiva, terapia de grupo, baja autoestima crónica, potenciación de la autoestima. Aumentar los sistemas de apoyo: afrontamiento familiar comprometido y de los problemas de la familia; mantenimiento en procesos familiares, terapia de grupo.(21) Posteriormente, se realizará el cuestionamiento de aquellos pensamientos disfuncionales mediante diálogo socrático, ayudándoles a comprobar cuáles aparecen cuando está considerando quitarse la vida. En otros casos, puede ser útil ayudar al reencuadre de algunas situaciones mediante el cambio en la intensidad del lenguaje y examinar las consecuencias positivas de los eventos negativos. En aquellos casos que predomine la hiperexigencia, será muy útil aclarar qué es la felicidad y sufrimiento para ellos, puesto que es habitual que argumenten que no son felices y mantengan objetivos poco realistas o mitos.

4) Ampliación de las alternativas de solución hasta que perciba más salidas que el suicidio y fortalecimiento de relaciones de apoyo social. El plan de actuación posterior ha de contemplar los vínculos con el entorno del paciente y sus redes de apoyo y la familia. En la atención posterior al intento, la Atención Primaria sanitaria y la social también han de tener un papel relevante, pues el vínculo existente entre profesional y paciente es un facilitador del seguimiento y tratamiento.(27) El tratamiento requiere un buen entrenamiento en solución de problemas para poder ayudarle a superar las dificultades y buscar alternativas diferentes, especialmente cuando la principal motivación del paciente es escapar y no se perciben soluciones alternativas a morir.(28) Esto requerirá del entrenamiento de habilidades sociales y asertivas, especialmente si la principal motivación para suicidarse se relaciona con el deseo de querer comunicar su malestar a los demás. Se hará especial énfasis en que adquiera la habilidad para comunicar lo que quiere y con quien quiera de forma más funcional.

5) Prevención de recaídas. Es fundamental establecer un protocolo de prevención de recaídas antes de finalizar el tratamiento. Al mismo tiempo, es necesario fomentar el autocuidado y la valoración de la vida. En esta etapa, las intervenciones de enfermería se enfocan en evaluar la situación de seguridad, higiene y confort, previniendo que el paciente se desplace si presenta signos de complicación. Además, se busca asegurar el cumplimiento de las indicaciones del terapeuta, aplicando principios rigurosos y estableciendo expectativas para una mejor evolución, con planes a futuro y objetivos a corto y mediano plazo. Al final del tratamiento, siempre es importante dedicar un tiempo a poner ejemplos de situaciones futuras difíciles que pueden surgir para que la persona enumere, con la ayuda del clínico, las estrategias que ha aprendido en la terapia y que podría utilizar más adelante.

Plan de generalización, autocontrol y seguimiento

A lo largo del tratamiento el paciente habrá adquirido las habilidades necesarias para lidiar con situaciones que le generan malestar y lo lleven a un momento en que sea capaz de resolver los problemas cotidianos.(19) Si no ocurren conductas problema, se recomienda de forma progresiva espaciar las sesiones: sesiones a los 7 días, a los 15 días, a los 21 días, al mes, a los 3 meses y a los seis meses. Si apareciera alguna conducta problema, tras identificar la magnitud y explicación/hipótesis, se recuperaría la frecuencia de sesiones anterior al menos durante dos sesiones para confirmar que ha cambiado y preparar un plan que mantenga los cambios hasta comprobar que se puede continuar con el distanciamiento de sesiones de seguimiento. No se dará por finalizado el tratamiento hasta al menos seis meses sin ideación suicida y evaluación mínima del riesgo.(29) El seguimiento también puede ser vía telefónica, de tal manera que se realice un monitoreo completo al paciente a modo de acompañamiento y que permita desembocar de manera profesional su pensamiento y sentimientos hasta que adquiera autocontrol de su propia vida y actos.

Al finalizar el tratamiento cuando la mayoría habrá estado bajo control farmacológico, conviene realizar un seguimiento de la reducción de la medicación y reforzar el seguimiento hasta su terminación; así como considerar la existencia de otro tipo de formato terapéutico (grupos de apoyo, centros de día) que podría favorecer el afianzamiento de logros en la persona, y siempre con el apoyo y respaldo de la familia que se convierte en el pilar fundamental del éxito de la terapia.

CONCLUSIONES

La disfunción familiar y los problemas que se derivan de esta son la causa de intento suicida en más de la mitad de los casos descritos. Desde los antecedentes familiares de suicidio, factores genéticos o biológicos, hasta episodios traumáticos en el entorno familiar, suponen situaciones ambientales límite que generan un desequilibrio físico, emocional y conductual, impulsando a las personas a ejecutar acciones en perjuicio de su propia integridad.

Resulta evidente una escasa formación profesional y capacitación en temas de salud mental en el personal de enfermería, quienes en la mayoría de los casos aplican protocolos emergentes cuando atienden pacientes con intento autolítico, dejando de lado los protocolos, planes de intervención y las normativas internacionalmente establecidas. Por ello se debe incrementar la difusión y crear programas de capacitación formal para garantizar una atención efectiva y oportuna, tanto a nivel ambulatorio como hospitalario.

Conflicto de intereses:

Los autores declaran que no existe conflicto de interés.

Contribución de los autores:

Conceptualización: Diana Aracelly Fiallos Chisaguano

Investigación: Diana Aracelly Fiallos Chisaguano, Paola Marcela Machado Herrera

Metodología: Diana Aracelly Fiallos Chisaguano

Redacción-borrador original: Diana Aracelly Fiallos Chisaguano

Redacción – revisión y edición: Diana Aracelly Fiallos Chisaguano, Paola Marcela Machado Herrera

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Organización Panamericana de la Salud. Prevención del suicidio[Internet]. Washington DC: OPS; 2021[citado 03/11/2024). Disponible en: https://www.paho.org/es/temas/prevencion-suicidio

2. Stone D, Holland K, Bartholow B, Crosby A. Prevención del Suicidio: Paquete técnico de políticas, programas y prácticas[Internet]. Georgia: CDC; 2017[citado 22/10/2024]. Disponible en: https://stacks.cdc.gov/view/cdc/56559/cdc_56559_DS1.pdf

3. Espinosa K. Burden Clínico del Suicidio en el Ecuador: un estudio transversal. Rev Méd Vozandes[Internet]. 2023[citado 22/10/2014];33(2):[aprox. 16p]. Disponible en: https://revistamedicavozandes.com/wp-content/uploads/2023/01/02_AO1.pdf

4. García J, García H, González M, Barrio S, García R. Suicidio y trastorno mental: una crítica necesaria. Pap Psicol[Internet]. 2020[citado 18/03/2025];41(1)[aprox. 10p]. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0214-78232020000100035

5. Cañón S, García N, Aluma LM, Botero D, Devia M, Rojas E, et al. Descripción de los factores genéticos asociados a la conducta suicida y suicidio: una revisión de tema. Rev Fac Med Hum[Internet]. 2024[citado 22/10/2024];24(3):[aprox. 9p]. Disponible en: https://revistas.urp.edu.pe/index.php/RFMH/article/view/6309/10658

6. Posner K, Brent D, Lucas C, Gould M, Stanley B, Brown G, et al. Escala Columbia para evaluar la seriedad de la Ideación Suicida (C-SSRS)[Internet]. Nueva York: Fundación de Investigación para la Higiene Mental; 2009[citado 22/10/2024]. Disponible en: https://sites.utexas.edu/mental-health-institute/files/2024/08/C-SSRS-Baseline-Screening_AU5.1_spanish-US-1.pdf

7. Morales S, Echávarri O, Barros J, Maino MD, Armijo I, Fischman R, et al. Intento e Ideación Suicida en Consultantes a Salud Mental: Estilos Depresivos, Malestar Interpersonal y Satisfacción Familiar. Psykhe[Internet]. 2017[citado 16/10/2024];26(1):[aprox. 30p]. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=96751112006

8. Maldonado MG. Factores de riesgo que influyen en la conducta suicida en adultos en Latinoamérica[Tesis]. Cuenca: Universidad Católica de Cuenca; 2025[citado 16/01/2025]. Disponible en: https://dspace.ucacue.edu.ec/server/api/core/bitstreams/b245aa93-bb6c-4da7-b300-a48a3760ae7a/content

9. Latorre HC. Factores de riesgo de conducta suicida en adultos mayores [Tesis]. Riobamba, Ecuador: Universidad nacional de Chimborazo; 2023[citado 16/10/2024]. Disponible en: http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/11028/1/Latorre%20Guaman%2c%20H%282023%29%20Factores%20de%20riesgo%20de%20conducta%20suicida%20en%20adultos%20mayores%28Tsis%20de%20Pregrado%29Universidad%20nacional%20de%20Chimborazo%2c%20Riobamba%2c%20Ecuador.pdf

10. Albuixech R. Perfil, detección y seguimiento de la conducta suicida mediante el Diagnóstico NANDA "00150 Riesgo de Suicidio[Tesis]. Alicante: Universidad de Alicante; 2017[citado 16/10/2024]. Disponible en: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/72730/1/tesis_mariadelrocio_albuixech_garcia.pdf

11. Sánchez S. Actuación de enfermería en el paciente con riesgo de suicidio. Revisión Bibliográfica[Internet]. Galicia: Universidad de Coruña; 2022[citado 16/10/2024]. Disponible en: https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/32419/SanchezVazquez_Sonia_TFG_2022.pdf?sequence=2

12. Hernández Y, Guevara B, Jiménez G. Gestión del cuidado de enfermería en personas con intentos de suicidio. Horiz Enferm[Internet]. 2023[citado 16/10/2024];34(3):[aprox. 30p]. Disponible en: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2024/01/1525373/22.pdf

13. Rojas I, Guerra M, Lastre G. Proceso de Atención de Enfermería a familia con procesos familiares disfuncionales. Identidad Bolivariana[Internet]. 2020[citado 15/10/2024];4(1):[aprox. 30p]. Disponible en https://identidadbolivariana.itb.edu.ec/index.php/identidadbolivariana/article/view/79

14. Gracial L, Matos JY, Benítez K, López N. Accionar de enfermería en el manejo de pacientes con conducta suicida. Rev Inf Cient[Internet]. 2017[citado 21/04/2025];96(4):[aprox. 4p]. Disponible en: https://revinfcientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/1180

15. Rosales AK, González R, González A. Relación entre funcionalidad familiar y depresión en adultos mayores en una clínica de primer nivel. Aten Fam[Internet]. 2025[citado 18/03/2025];32(1):[aprox. 14p]. Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/atefam/af-2025/af251e.pdf

16. Pastor N, Vargas J, Alarcón Y. Reflexión sobre el impacto de la conducta suicida en el funcionamiento de las familias. Tejidos Sociales[Internet]. 2023[citado 15/10/2024];5(1):[aprox. 30p]. Disponible en: https://revistas.unisimon.edu.co/index.php/tejsociales/article/download/6304/5950

17. Consejería de Sanidad de la Generalidad Valenciana. Vivir es la Salida. Plan de prevención del suicidio y manejo de la conducta suicida[Internet]. Valencia: Asociación Española de Enfermería de Salud Mental; 2017[citado 19/10/2014]. Disponible en: https://www.aeesme.org/wp-content/uploads/2017/06/Plan-prevención-de-suicidio_WEB_CAS.pdf

18. Ramírez YC, Flórez HM, Cardona D, Segura ÁM, Segura A, Muñoz DI, et al. Factores asociados con la ideación suicida del adulto mayor en tres ciudades de Colombia, 2016. Rev Colomb Psiquiatr[Internet]. 2020[citado 21/04/2025;49(3):[aprox. 16p]. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502020000300142&lng=en

19. Montero FV, Ortega MO. Cumplimiento de las intervenciones de enfermería en pacientes adultos con intento de suicidio atendidos en un hospital especializado de la ciudad de Guayaquil[Tesis]. Guayaquil: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; 2016[citado 19/04/2024]. Disponible en: http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/6477/1/T-UCSG-PRE-MED-ENF-314.pdf

20. De la Torre M. Protocolo para la detección y manejo inicial de la ideación suicida. Guía desarrollada por el Centro de Psicología Aplicada y la Universidad Autónoma de Madrid[Internet]. Madrid: UAM; 2013[citado 19/10/2014]. Disponible en: https://psicologosemergenciasbaleares.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/01/protocolo_ideacion_suicida.pdf

21. Burgos GV, Narváez NN, Bustamante PS, Burrone MS, Fernández Abeldaño RA. Funcionamiento familiar e intentos de suicidio en un hospital público de Argentina. Acta Invest Psicol[Internet]. 2017[citado 19/10/2014];7(3):[aprox. 12p]. Disponible en: https://www.revista-psicologia.unam.mx/revista_aip/index.php/aip/article/view/43/31

22. Vargas G, Vásquez CF, Soto GM, Ramírez LM. Atención con calidad a las personas que presentan conducta suicida. Manual para profesionales de la salud. Salud, Inclusión Social y Familia[Internet]. Medellín: Alcaldía de Medellin; 2015[citado 19/10/2014]. Disponible en: https://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/3c1578f0-4a77-4472-a91a-ce08bcec0fd1/0605-Manual-atencion-Suicidio.pdf?MOD=AJPERES

23. Marín M. Plan de Cuidados Estandarizados para pacientes con trastornos límite de personalidad[Internet]. Zaragoza: Universidad de Zaragoza; 2015[citado 19/10/2014]. Disponible en: https://zaguan.unizar.es/record/70564/files/TAZ-TFG-2015-397.pdf

24. Yanetzi A, Peraza CX, Ortega NM, Zurita NY, Pérez ME, Albornoz EJ, et al. Proceso de Atención de Enfermería en Urgencia y otros niveles de Atención[Internet]. Quito: Ediciones Mawil; 2022[citado 19/10/2014]. Disponible en: https://repositorio.umet.edu.ec/bitstream/67000/252/1/Proceso-de-atencion-de-enfermeria.pdf

25. Hernando C, Aznar DA, Pinilla L, López C, Gadea B, Barreu C. Prevención y cuidados de enfermería en pacientes con ideas autolíticas. Rev Sanit Investig[Internet]. 2021[citado 19/10/2014];2(10):[aprox. 9p]. Disponible en: https://revistasanitariadeinvestigacion.com/prevencion-y-cuidados-de-enfermeria-en-pacientes-con-ideas-autoliticas/

26. Urquijo E, Rey F, Dallos M. Intervenciones en Suicidio. Revisión crítica de la literatura[Internet]. Bogotá: Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. 2012[citado 19/10/2014]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/Intervenciones-suicidio-revision-critica-literatura.pdf

27. Mayorga E. Protocolo para la detección y manejo inicial de la Ideación suicida. Ajayu[Internet]. 2018[citado 19/10/2014];16(1):[aprox. 11p]. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-21612018000100009

28. Pombosa V, Sinchi J. Abordaje enfermero en el intento autolítico[Internet]. Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo[Internet]. 2023[citado 19/10/2014]. Disponible en: http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/12089/1/Pombosa%20Villamar%c3%adn%2c%20V.%20-%20Sinchi%20Guevara%2c%20J.%20%282023%29%20Abordaje%20enfermero%20en%20el%20intento%20autol%c3%adtico..pdf

29. Quintana E. El Papel de Enfermería en la Depresión Mayor[Internet]. Santander: Universidad de Cantabria; 2017[citado 19/10/2014]. Disponible en: https://digital.csic.es/bitstream/10261/165022/1/depresionenfermayor.pdf