INTRODUCCIÓN

La Resonancia Magnética por Imágenes (RMI) con el empleo de Gadolinio como medio de contraste endovenoso, constituye el estudio imagenológico por elección en el diagnóstico y evaluación de las fístulas perianales (FA), enfermedad en la que se produce un proceso inflamatorio-supurativo de la región perianal, donde se establece comunicación entre el epitelio del canal anal y la piel que rodea al ano o el periné.(1)

Con el empleo de la RMI se pueden obtener imágenes en alta definición de la región perianal en plano coronal, sagital y axial, utilizando secuencias T1, T2, saturación de grasa y magnitud de recuperación de inversión Turbo. Las secuencias en T1 permiten estudiar con precisión la anatomía normal entre el tejido blando y la grasa. Las secuencias en T2 son útiles para definir tanto el contenido líquido como el edema de los procesos inflamatorios como las fístulas perianales y los abscesos.(2)

La existencia de hemorragia o el elevado nivel de proteínas, se interpreta por una intensidad de señal intermedia o alta en las secuencias T1 con saturación grasa y sin la administración de contraste. La importancia de la administración del Gadolinio en dicha secuencia radica en que permite descartar la presencia de signos de actividad.(3)

Otras valiosas informaciones que el especialista en imagenología puede proveer al proctólogo o cirujano general, es que la RMI permite identificar trayectos fistulosos que no siempre son sospechados por las manifestaciones clínicas; localizar el orificio primario y los trayectos secundarios; conocer la extensión y establecer el grado de afección según la Clasificación de Parks o Saint James, lo cual es de gran utilidad para descartar complicaciones asociadas y establecer diagnóstico diferencial con otras entidades que afectan la región perianal.(4)

Una adecuada tipificación de las fístulas perianales por RMI favorece, según el grado de complejidad, un mejor tratamiento quirúrgico, y a su vez brindar una mayor calidad de vida al paciente.

El objetivo del trabajo es caracterizar las fístulas perianales mediante hallazgos de resonancia magnética por imágenes.

MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo y de corte transversal, durante el período comprendido entre enero de 2017 a mayo de 2023, en el departamento de Imagenología del Hospital Cubano de Qatar.

El universo de estudio estuvo conformado por 41 pacientes con sospecha clínica de fístula perianal referidos por el servicio de Cirugía General, a los cuales se les realizó RMI de alto campo para su confirmación. Se excluyeron los pacientes en quienes no se pudieron completar todas las secuencias necesarias para un diagnóstico certero, de modo que quedó constituida la muestra por 37 pacientes.

Se utilizaron como variables demográficas la edad y el sexo; para el diagnóstico de las fístulas perianales se realizaron RMI del periné con equipo Siemens 1.5 Tesla, con cortes a 3 mm, angulados al canal anal, con secuencias T1 axial, T1 axial con saturación grasa, T2 sagital, T2 coronal con secuencia de recuperación inversión en tiempo corto, T1 sagital, axial y coronal con saturación grasa y empleo de Gadolinio como medio de contraste.

Para la caracterización de las fístulas perianales se empleó la clasificación del Hospital de la Universidad de Saint James (Inglaterra).(5, 6)

Grado I. Fístula interesfinteriana simple: fístula con trayecto lineal entre el canal anal y la piel del periné, que comprende el espacio interesfinteriano, sin ramificaciones secundarias. No hay afectación de la musculatura de los elevadores del ano ni la fosa isquiorrectal.

Grado II. Fístula interesfinteriana con absceso interesfinteriano. La enfermedad se circunscribe al espacio interesfinteriano, pero se forman colecciones y exisnten trayectos secundarios. Puede adoptar forma de herradura.

Grado III. Fístula transesfinteriana: cruza el espacio interesfinteriano, afecta el esfínter externo; y llega a la fosa isquiorrectal. Con frecuencia toma una progresión caudal hasta la piel de la región perineal.

Grado IV. Fístula transesfinteriana con absceso o trayecto secundario en la fosa isquiorrectal. Se caracteriza por la formación de una colección o absceso en el espesor de la fosa isquiorrectal o isquioanal.

Para la obtención de los datos primarios se realizó la revisión exhaustiva de las historias clínicas de los pacientes incluidos en la investigación. Además, se confeccionó una planilla que se registró en una base de datos de Microsoft Excel.

Se utilizaron como medida de resumen la frecuencia absoluta y los porcentajes.

RESULTADOS

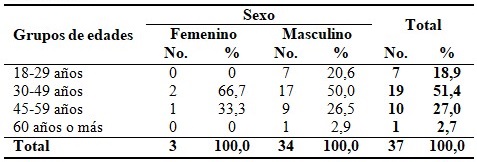

Existió predominio del sexo masculino (34 pacientes) y de los pacientes comprendidos en el grupo de edades de 30-44 años (51,4 %), seguidos por el de 45-59 años (27 %). (Tabla 1).

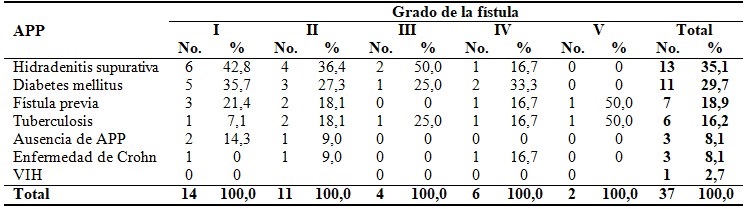

Predominó la fístula interesfinteriana simple (grado I) diagnosticada en 14 de los 37 casos estudiados; seguida en orden de frecuencia de la fístula interesfinteriana con absceso interesfinteriano (grado II) en 11 pacientes. La hidradenitis supurativa fue el antecedente patológico personal predominante en los diferentes grados de fístulas, presente en el 35,1 % de los casos, seguida por la diabetes mellitus (29,7 %), los antecedentes de fístula previa (18,9 %) y la tuberculosis (16,2 %). (Tabla 2).

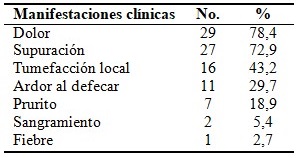

Predominaron, entre las manifestaciones clínicas de los pacientes estudiados, el dolor (78,4 %), supuración (72,9 %) y tumefacción local (43,2 %). (Tabla 3).

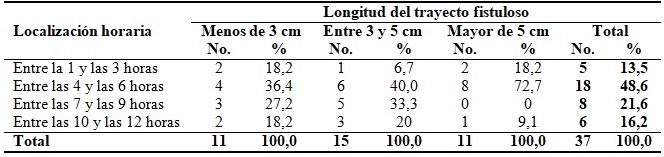

Predominaron las fístulas localizadas entre las 4 y las 6 horas (48,6 %), así como las de longitud que oscilaba entre los 3 y los 5 centímetros. (Tabla 4).

DISCUSIÓN

Los resultados del estudio coinciden con el realizado por Aguilar Martínez y colaboradores en 2021, en los Estados Unidos, el cual incluyó a 107 pacientes, 68,2 % hombres, con una edad media de 48 años.(7)

Otra investigación, realizada por Sameh y colaboradores en 2020, mostró elevado porcentaje de hombres y edad media de 42,3 ± 4,2 años.(8)

Según resultados obtenidos en el Hospital General de México en 2013, la incidencia de abscesos anales fue más frecuente en hombres (88,4 %). Sin embargo, el autor enfatiza que para el desarrollo de fístula anal no se considera factor de riesgo ser hombre, pues la diferencia estadística no es significativa.(9)

La mayor incidencia de fístulas Grado I y II; y de antecedentes patológicos personales como la hidradenitis supurativa, diabetes mellitus y existencia previa de fístula, coincide con lo obtenido por Caballero y colaboradores en estudio realizado en el Hospital Militar Central de las Fuerzas Armadas de México, entre 2017-2019, donde el trayecto fistuloso más frecuente fue el interesfintérico (61 %), seguido del trayecto transesfinteriano (26 %). En el 69 % de los casos estudiados existió antecedentes de absceso anal.(10)

Asimismo, los resultados son congruentes con los de un estudio realizado en Canadá en 2018,(11) donde la mayoría de las fístulas perianales tuvieron naturaleza idiopática, lo que se ilustra teóricamente mediante la hipótesis criptoglandular. Con base en esta teoría, la fístula se inicia como una infección de la glándula interesfinteriana y una obstrucción simultánea del conducto de drenaje que provoca la formación de abscesos y fístulas que pueden ser recurrentes, sobre todo en pacientes con antecedentes de diabetes mellitus.

Otros autores, como María del Mar Aguilar,(7) señalan que, además de la patogenia idiopática la enfermedad de Crohn representa la mayoría de los demás casos en países occidentales; mientras que, en los países en desarrollo la tuberculosis es más común.

Por su parte, Huang y colaboradores(12) señalan que entre los diagnósticos diferenciales de las FA deben incluirse afecciones en las cuales la sintomatología puede ser similar, y en ocasiones imprecisa, entre ellas la fisura anal y várices hemorroidales externas. En la FA, el dolor, síntoma casi constante, es de una mayor duración, de carácter pulsátil y no relacionado con el acto de la defecación, lo cual la diferencia de la fisura anal, mientras en las várices hemorroidales suele aparecer durante y al culminar el acto de la defecación, el prurito suele ser un síntoma acompañante.

En múltiples estudios se confirma la utilidad de la RMI de alto campo 1.5 tesla o 3 tesla con contraste de la región perianal. Esta permite el diagnóstico oportuno de la fístula anal —la cual puede tener un curso complicado, alta tasa de recurrencia, con repercusión en la función anal—, lo que determina el tratamiento quirúrgico y la ulterior calidad de vida.(11, 8, 12)

Los resultados del estudio relacionados a una mayor frecuencia de las fístulas perianales entre la hora cuatro y la seis coinciden con los fundamentos expresados por Bayrak,(13) quien basado en la Regla de Goodsal establece una estrecha relación entre la localización del orificio externo de la fístula en el hemiano posterior, con la localización del orificio interno en posición medial o hacia la hora seis.

Como limitantes en el estudio, se plantea el hecho de no dar seguimiento a todos los casos, debido en parte a la coincidencia con el periodo correspondiente a la pandemia de COVID-19, situación que condicionó la indisponibilidad de estudios de RMI durante ese tiempo. Sin embargo, entre las modalidades diagnósticas la RMI sigue siendo el test de oro en la caracterización de las fistulas perianales, las complicaciones asociadas y la definición del diagnóstico diferencial con otras entidades que afectan la región perianal. En el presente estudio permitió la evaluación, diagnóstico y caracterización de las fístulas perianales, así como de sus complicaciones asociadas. Predominaron las fístulas grado I y II, y como antecedentes patológicos personales la hidradenitis supurativa, diabetes mellitus, fístula previa y la tuberculosis. El dolor y la supuración fueron los síntomas más frecuentes, así como también lo fueron las lesiones localizadas entre la cuarta y sexta horas, y las de longitud entre tres y cinco centímetros.

Conflicto de intereses:

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

Contribuciones de los autores:

Conceptualización: Rolando Dornes Ramón, Yunelkys Martínez Castro

Curación de datos: Yunelkys Martínez Castro, Isbelys Flatts Segundo

Análisis formal: Rolando Dornes Ramón, Yordany Vázquez Mora

Adquisición de fondos: Rolando Dornes Ramón

Investigación: Isbelys Flatts Segundo, Yordany Vázquez Mora

Metodología: Rolando Dornes Ramón

Administración del proyecto: Rolando Dornes Ramón, Yordany Vázquez Mora

Recursos: Rolando Dornes Ramón

Software: Isbelys Flatts Segundo

Supervisión: Yunelkys Martínez Castro

Validación: Rolando Dornes Ramón, Isbelys Flatts Segundo

Visualización: Rolando Dornes Ramón, Yunelkys Martínez Castro

Redacción del borrador original: Rolando Dornes Ramón, Isbelys Flatts Segundo, Yunelkys Martínez Castro, Yordany Vázquez Mora

Redacción, revisión y edición: Rolando Dornes Ramón, Yunelkys Martínez Castro, Isbelys Flatts Segundo

Financiación:

Ninguna.