INTRODUCCIÓN

La valoración del dolor es uno de los desafíos a los que se enfrenta el personal de enfermería en el área pediátrica y en las unidades de cuidados intensivos pediátricos (UCIP).(1) Su adecuado manejo se sustenta en cuatro puntos fundamentales: la reducción del número de procedimientos dolorosos; la valoración del dolor con escalas clínicas; el uso de fármacos analgésicos y el uso de medidas no farmacológicas.(2) Además, se deben tener en cuenta las dificultades añadidas para la valoración del dolor: pacientes con alteración del nivel de conciencia, pacientes intubados con sedación y relajación, posibles alteraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas del niño grave y otros factores que empeoran la sensación dolorosa.(3)

De acuerdo con la literatura científica revisada se encontraron estudios relacionados con las prácticas actuales de manejo del dolor en las UCIP,(4) evaluación de la fiabilidad y validez de las escalas de dolor, (5,6) su asociación con la gravedad clínica y los niveles de sedación y analgesia.(7) Otros estudios abordan categorías que son utilizadas por las enfermeras para valorar el dolor en niños y niñas ingresados en las UCIP.(8) En sus resultados coinciden en la necesidad de formación sobre el abordaje, valoración y control del dolor en la infancia.

En Latinoamérica, existen pocos estudios relacionados con la valoración del dolor en pacientes pediátricos hospitalizados en UCIP. Los principales resultados se centran en la correlación entre diferentes escalas de evaluación del dolor,(9,10) búsquedas bibliográficas con el objetivo de presentar recursos de evaluación del dolor en pacientes pediátricos y neonatales en la unidad de cuidados intensivos por parte de enfermeras y alternativas para el alivio del dolor.(11,12)

En la bibliografía consultada no se registran datos sobre cómo en Cuba se valora el dolor en las UCIP, lo que evidencia una brecha entre los conocimientos, actitudes y prácticas, que requiere la realización de estudios en relación con la valoración del dolor, la implementación de herramientas y prácticas de manejo del dolor en enfermería; esto contribuiría a mejorar la calidad del control y, por ende, proporcionar condiciones tolerables del dolor que experimenta el ser humano durante su estadía en la UCIP.

En la provincia de Cienfuegos, se establecen alternativas terapéuticas adecuadas en el dolor y se inicia el movimiento de Hospital sin Dolor. Iniciativa encaminada a conseguir que la adecuada valoración y el correcto tratamiento del dolor sean un objetivo de calidad institucional. Alrededor de este movimiento se han realizado investigaciones en la provincia relacionadas con la atención neonatal y pediátrica.

En el año 2021 se inicia en la provincia el proyecto Sistema Integrado de Evaluación e Intervención en la Atención del dolor en la Unidad de Cuidados Intensivos, del Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto. Como resultados del primer año de la investigación se diagnosticó el estado actual de la atención médica y de enfermería en relación con la evaluación e intervención para el manejo del dolor, se capacitaron los recursos humanos y se desarrollaron protocolos de actuación para el manejo del dolor en relación con la realización de maniobras invasivas.

Al tomar como referencia el proyecto, los autores, como integrantes del equipo de investigación, asumen la valoración del dolor desde el actuar de los profesionales de enfermería, a partir de las vivencias acumuladas sobre el tema en la labor asistencial en su área de experiencia. Elementos necesarios para la identificación de la necesidad de validar las escalas para la valoración del dolor en la unidad de cuidados intensivos pediátricos.

En consecuencia, el objetivo de esta investigación fue determinar la validez y confiabilidad de las escalas para la valoración del dolor en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto de Cienfuegos.

MÉTODOS

Se realizó un estudio de validación de instrumentos en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto de Cienfuegos, en el período comprendido de enero a noviembre de 2023.

Las escalas seleccionadas para la valoración del dolor en las UCI fueron la escala de Wong Baker, la escala visual analógica (EVA); escala rostro, piernas, actividad, llanto y consuelo (FLACC, de Face, Legs, Activity, Cry and Consolability), y Escala de conductas indicadoras de dolor (ESCID), como resultado de una revisión sistemática.

La metodología diseñada para determinar la validez y confiabilidad de las escalas siguió la lógica de los pasos propuestos para la validación. En un primer momento se realizó el proceso de adaptación lingüística y cultural, a través del método de Análisis Lingüístico de ítems, por un grupo de profesionales, cinco enfermeros(as) que prestan servicios asistenciales en la UCIP y llevaron a cabo la revisión del componente lingüístico desde una perspectiva del contexto en que se aplicarían las escalas y un especialista en gramática, redacción y estilo de la lengua española.

En un segundo momento, se procedió a la validación de contenido de las escalas a partir del criterio de expertos. Para la determinación de la competencia de estos expertos, la metodología empleada fue a partir de obtener el coeficiente K. Se tuvieron como criterio de inclusión: médicos o enfermeros con mínimo 10 años de experiencia de trabajo y/o experiencia en la investigación de aspectos relacionados con la atención a niños y niñas hospitalizados en las UCIP; y como criterio de exclusión: que no ofreciera su consentimiento informado para participar en la investigación.

Una vez aplicada la encuesta a cada uno de los potenciados en conocimientos, de un total inicial de 12 posibles expertos, después de realizados los análisis matemáticos pertinentes, la cifra se mantuvo. Una vez seleccionados los expertos por el coeficiente de competencia, se utilizó el método Delphi. La evaluación de las escalas se realizó mediante la plantilla juicio de expertos en relación con cuatro criterios básicos, propuesta por Escobar:(13) claridad, coherencia, relevancia y suficiencia. A partir de estos criterios se estableció una escala numérica para cada una de las categorías propuestas, donde 1 expresa la menor expresión del indicador y 5 la mejor.

Una vez que se obtuvieron los resultados de los expertos se realizó el análisis estadístico mediante el coeficiente de concordancia W de Kendall. El mínimo valor que asume el coeficiente es de 0 y el máximo es 1. Por lo tanto, las hipótesis planteadas son:

H0: Los rangos son independientes, no hay concordancia entre jueces.

H1: Hay concordancia significativa entre los rangos.

Cuando el nivel de significancia (valor p) es inferior al 0,05 se rechaza la H0 y se concluye que hay concordancia significativa entre los rangos que asignaron los jueces; la fuerza de la concordancia aumenta cuando W se acerca a 1.

Además del análisis estadístico, se solicitaron observaciones y/o comentarios adicionales. Para el análisis se consideró que el contenido era adecuado si para todos los criterios evaluados obtenía como mínimo el 70 % de las respuestas emitidas en la categoría 5.

Los expertos seleccionados ofrecieron su opinión sobre cada uno de los aspectos solicitados a través de cinco categorías evaluativas: 1.- No adecuada, 2.- Poco adecuada, 3.- Adecuada, 4.- Bastante adecuada, 5.- Muy adecuada.

Para la evaluación de la consistencia interna, la estabilidad temporal, la validez de constructo y de criterio, se realizó un muestreo aleatorio intencional por conveniencia donde se seleccionaron niños y niñas hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto de Cienfuegos, estratificados por grupos de edades y estado de salud. La muestra quedó constituida por 30 niños y niñas que se ajustaron a los criterios siguientes:

Criterios de inclusión: niños y niñas mayores de 1 mes y hasta 7 años de edad ingresados en la UCIP, que sus padres aceptaron participar en la investigación, que no presenten antecedentes de alteración psicológica al comenzar la investigación.

Criterios de exclusión: niños y niñas con enfermedad mental que dificulte el contacto con la realidad, juicio crítico y dificultades en la comprensión. Niños y niñas cuyos padres no estuvieron de acuerdo para que sus hijos participen en la presente investigación.

Para el procesamiento de la información se crearon dos bases de datos en el Paquete Estadístico SPSS 21.0. Con el primer registro, se obtuvieron las evaluaciones según indicadores de Escobar(13) de los diferentes ítems de las escalas de valoración del dolor, según los expertos, luego se aplicó la prueba del coeficiente de concordancia W de Kendall; dando lugar a la validez de contenido.

A partir de la segunda base de datos se calcularon tablas de frecuencia para la validez de constructo a través del análisis factorial por componentes principales. Se comprobó el ajuste del modelo a partir de la prueba de esfericidad de Bartlett y se adoptó como criterio para considerar la p ≤0.05. A continuación, se realizó la elección de los componentes a retener a través del criterio de normalización de Kaiser.

El análisis de la fiabilidad incluyó la estabilidad temporal y la consistencia interna. Para evaluar la consistencia interna se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach global. En el caso de la estabilidad temporal se aplicaron las escalas en dos ocasiones sucesivas a un mismo grupo de niños y niñas con un intervalo de tres días, tiempo que se consideró suficiente para que no recordaran las respuestas de la primera aplicación y a la vez no existieran cambios en el objeto de evaluación. Para comprobar dicha estabilidad en el tiempo se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson.

Para la realización del estudio se contó con el consentimiento informado de la dirección de la institución y de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, a los que se les explicó la intencionalidad y justificación del estudio, así como también la confidencialidad de los datos acopiados, los derechos de los niños y niñas y los deberes del equipo de trabajo. De igual manera se solicitó por escrito el consentimiento informado de los participantes en el estudio (personal de enfermería, niños(as) y familiares), a quienes se les garantizó la confidencialidad de la información, al tiempo que se les explicaron los objetivos de esta.

RESULTADOS

Las escalas seleccionadas para la valoración del dolor en las UCI, la escala de Wong Baker, la escala visual analógica (EVA); escala rostro, piernas, actividad, llanto y consuelo (FLACC, de Face, Legs, Activity, Cry and Consolability), y Escala de conductas indicadoras de dolor (ESCID) fueron validadas como resultado del análisis lingüístico y cultural, todas en sus versiones en idioma español. La comisión de revisión consideró que las escalas en general se encontraban lingüísticamente comprensibles para su aplicación en las UCIP. No se identificaron palabras o términos que fuera necesario modificar o cambiar por no ajustarse, desde el punto de vista cultural, a la población.

La validación de contenido de las escalas se realizó por criterio de expertos, integrado por 12 profesionales que se autoevaluaron a partir de un cuestionario, obteniendo un coeficiente de competencia (K) por encima de 0,8.

Los expertos se caracterizaron por ser Doctores en Medicina, Especialistas en Medicina Intensiva y Emergencias Pediátricas y Licenciados en Enfermería de diferentes provincias del país como La Habana (1), Villa Clara (2) y Cienfuegos (9). Ostentan categoría científica de Doctor en Ciencias (2) y de Máster (7); el 100 % de ellos tiene como promedio 20 años de experiencia asistencial, docente e investigativa. Poseen categoría docente de Profesor Titular (2), Profesor Auxiliar (6) y Profesor Asistente (4); lo cual reafirma la solidez de los criterios emitidos.

Para sustentar el rigor científico y validez del contenido de las escalas de valoración del dolor, se determinó la aplicación del método Delphi. Como resultado de este método todos los criterios emitidos por los expertos coincidieron en calificar el contenido de las escalas de Muy Adecuado y Bastante Adecuado. El 100 % de los expertos coincidió en que el tema abordado es factible y necesario para contribuir a resolver el problema del dolor y su adecuada valoración en las UCIP. De igual manera, el 100 % expresó que las escalas guardan relación entre sí y son esenciales para valorar el dolor en la UCIP.

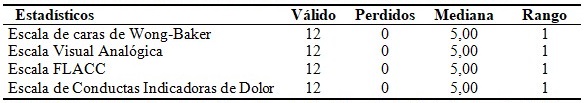

La valoración de las escalas por los expertos sobre claridad, coherencia, relevancia y suficiencia mostró las puntuaciones promedio obtenidas por intermedio de la mediana y fueron todas de 5 puntos (totalmente adecuado) con poca variabilidad en las respuestas. (Tabla 1).

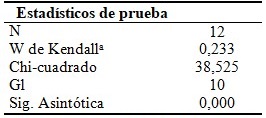

Para cumplimentar el análisis anterior, se realizó la determinación de la correlación de los resultados emitidos por los expertos mediante la prueba no paramétrica W de Kendall. Este instrumento permitió probar el grado de cohesión de los criterios emitidos por los expertos. (Tabla 2).

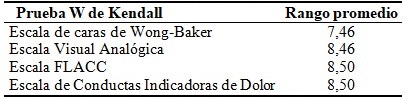

La prueba no paramétrica W de Kendall contrasta la hipótesis nula que plantea que no hay acuerdo contra la hipótesis alternativa en que sí se considera que hay acuerdo entre los evaluadores. A los efectos de este estudio, se tomó como referencia un nivel de significación del 5 %; al ser este menor que la significación asintótica obtenida (Sig =0,00), puede concluirse que se acepta la hipótesis alternativa y por tanto, existe concordancia de criterios entre los expertos y las escalas analizadas. (Tabla 3).

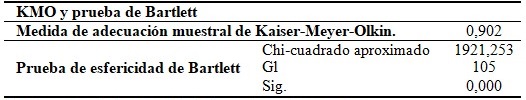

Con respecto a la validez de constructo de las escalas de valoración del dolor, se obtuvo un índice de Kaiser Meyer Olkim (KMO) de 0,902, claramente satisfactorio. En el test de esfericidad de Bartlett se obtuvo un estadígrafo chi cuadrado= 1921,253, con 105 de libertad y una probabilidad asociada de 0,000. (Tabla 4).

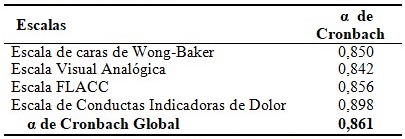

El análisis de la consistencia interna de las escalas de valoración del dolor incluidas en el estudio mostró que el coeficiente α de Cronbach alcanzó de manera global una puntuación de 0,861; con esto se demostró la naturaleza homogénea de las escalas y su alta fiabilidad. Se obtuvieron valores que oscilan entre 0,842 y 0,898, lo que indica que todas las escalas son pertinentes y contribuyen a la valoración del dolor. (Tabla 5).

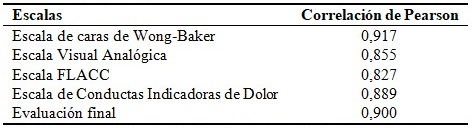

Al analizar la correlación Pearson entre los dos momentos de aplicación de las escalas, test y retest, se apreció que las diferencias estadísticas no fueron significativas. Los valores oscilaron entre 0,827 y 0,917 lo que mostró una correlación fuerte directa y por tanto estadísticamente significativa entre la primera aplicación (test) y la segunda (retest) (nivel de significación α = 1 %). Por tanto, se puede afirmar que las escalas tienen una adecuada estabilidad temporal, lo que a su vez refuerza la consistencia interna. (Tabla 6).

DISCUSIÓN

En el desarrollo de la enfermería, como ciencia y profesión, las escalas son herramientas fundamentales dado que permiten objetivar constructos vinculados a los cuidados. Razones por las que su utilización no se restringe a las funciones concretas de enfermería–asistencial, docente, administrativa e investigadora, sino que puede ser utilizada en otros contextos de acción de la profesión.

La validación de escalas para la valoración del dolor en las UCIP, instrumentos válidos y fiables por su potencial de transferencia, permite a los profesionales de enfermería mejorar la calidad de atención, aumentar la satisfacción de los pacientes y obtener una mejor adherencia al tratamiento.

La escala de Wong Baker, la escala visual analógica (EVA), FLACC (Face, Legs, Activity, Cry and Consolability) y la escala de conductas indicadoras de dolor (ESCID), todas en sus versiones en idioma español, fueron validadas como resultado del análisis lingüístico y cultural. Se empleó como método el análisis lingüístico de ítems, que consiste en la revisión semántica del instrumento con el objetivo de identificar términos de poco uso en el contexto donde se pretende aplicar o términos donde el significado sea diferente a lo aceptado en este, que permita su sustitución por otro de mejor comprensión.

La adaptación transcultural de instrumentos conlleva–según las recomendaciones internacionales– en primer lugar, la traducción del cuestionario o escala en cuestión.(14) A pesar de la aparente sencillez atribuible a este proceso –por la errónea concepción de que este consiste exclusivamente en la traducción lingüística del instrumento– el éxito del mismo y, consecuentemente, de la adaptación transcultural del instrumento, estará en el marco conceptual – adaptación y validación de instrumentos- supeditado a las diferencias idiomáticas y culturales existentes.

Por otra parte, es importante considerar que el proceso de traducción y adaptación debe ir acompañado por un proceso de validación riguroso que evidencie el consenso y recomendaciones de equivalencia del comité de experto, teniendo en cuenta que la validez indica la capacidad del instrumento para determinar el fenómeno de interés para el que fue confeccionado.(15)

En relación con la validez de contenido, se corroboró mediante el criterio de expertos, lo que constituyó un importante indicador del proceso de validación. Esta alternativa de validez permitió la realización de la valoración crítica del constructo teórico del que se parte y la determinación de las categorías o dimensiones que se proponen. Por tanto, mediante la consulta de estos expertos que evaluaron las escalas y mediante el consenso de los criterios aportados por cada uno de ellos, se determinó la utilización de las escalas para la valoración del dolor en la UCIP.

Los resultados obtenidos se corresponden con los de Carvajal,(16) que la abordan mediante la consulta a expertos, como el método más sencillo para medir la validez del instrumento.

Existen varios estudios relacionados con la validación de las escalas, algunos en relación con las características psicométricas,(9) otros sobre la correlación entre ellas,(10) y la concordancia entre sus mediciones.(17)

Con respecto a la validez de constructo de las escalas de valoración del dolor, se basó en el índice de Kaiser Meyer Olkim (KMO) y en test de esfericidad de Bartlett. Los resultados obtenidos traducen que el análisis factorial por componentes principales es pertinente para cada escala, ya que el índice de Kaiser Meyer Olkim indica el grado de intercorrelación;(18) si es mayor de 0,7 se considera factible y se considera adecuado con un nivel de significación menor de 0,05; lo cual se corresponde con la presente investigación.

El resultado del KMO implica la posibilidad de continuar con el análisis factorial confirmatorio y la obtención de los índices y coeficientes para cada componente de las escalas; resultado similar al estudio de Hummel.(19)

En cuanto al análisis de la consistencia interna, se calculó el Coeficiente α de Cronbach, que puede tomar valores entre 0,70 y 0,90 para considerarlo aceptable. Según Hernández,(20) por debajo de 0,70 se califican inaceptables y cuando el coeficiente de consistencia es muy elevado, pueden indicar que existe un grupo de ítems que aporta información redundante y por tanto pueden ser eliminados algunos de ellos, manteniéndose los que se consideren más representativos de la situación estudiada.

Los valores obtenidos en este estudio se encontraron en el rango propuesto en la literatura, lo cual reveló que la escala tiene una consistencia admisible. Como resultado del análisis estadístico y de la bibliografía consultada, todas las escalas son pertinentes y contribuyen a la valoración del dolor, lo que demostró su naturaleza homogénea y su alta fiabilidad.

Según Nguyen,(21) el análisis de la consistencia interna no debe emplearse como única medida de la confiabilidad de un test, sino realizar, además, de forma complementaria, la repetición del test, técnica que permite explorar realmente la confiabilidad intrínseca del instrumento.

Con respecto a la estabilidad temporal de las escalas se obtienen resultados que confirman que son confiables en relación con su estabilidad en el tiempo. Sin embargo, los autores reconocen limitaciones en el estudio, al declarar que la principal limitación radica en que la muestra seleccionada podría no ser lo suficientemente representativa de la población infantil que ingresa en la UCIP. Los desafíos, en esta línea de investigación, están en la aplicación de las escalas en forma más representativa, que pudiera abarcar a nivel nacional, contemplando otras unidades de cuidados intensivos, tanto de Cienfuegos como de otras provincias del país.

El estudio realizado ha demostrado la validez de las escalas para la valoración del dolor en las UCIP; los análisis de fiabilidad permitieron establecer un buen índice de consistencia interna, demostrando que pueden ser utilizadas para identificar la presencia de dolor. Es necesario afirmar que las escalas que se proponen reflejan condiciones adecuadas y criterios válidos en la valoración del dolor en niños y niñas, lo que ha quedado demostrado a partir de su amplia utilización en el terreno investigativo; sin embargo, su aplicación en la práctica requiere la adquisición de conocimientos y habilidades para su correcta utilización.

Conflicto de intereses

Los autores plantean que no existe conflicto de intereses.

Contribuciones de los autores

Conceptualización: Jayce Díaz Díaz, Ariel Efrén Uriarte Méndez, Zulema Sánchez Acosta, Yuliett Mora Pérez, Felicia Rodríguez Solís.

Curación de datos: Jayce Díaz Díaz.

Análisis formal: Jayce Díaz Díaz, Ariel Efrén Uriarte Méndez.

Investigación: Jayce Díaz Díaz, Ariel Efrén Uriarte Méndez, Zulema Sánchez Acosta, Yuliett Mora Pérez, Felicia Rodríguez Solís.

Metodología: Jayce Díaz Díaz, Ariel Efrén Uriarte Méndez, Zulema Sánchez Acosta, Yuliett Mora Pérez, Felicia Rodríguez Solís.

Administración del proyecto: Jayce Díaz Díaz, Ariel Efrén Uriarte Méndez.

Supervisión: Jayce Díaz Díaz, Ariel Efrén Uriarte Méndez.

Visualización: Jayce Díaz Díaz, Ariel Efrén Uriarte Méndez.

Redacción del borrador original: Jayce Díaz Díaz.

Redacción, edición y revisión: Jayce Díaz Díaz.

Financiación

Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto. Cienfuegos. Cuba.