INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud ha catalogado el tabaquismo como una enfermedad crónica no trasmisible y adictiva, con posibilidades de tratamiento y cura, que requiere acciones de prevención y promoción dirigidas a mitigar este flagelo universal. El hábito de fumar es factor de riesgo que incide directamente en la salud de los individuos y se erige como un desafío de la salud pública actual, por tratarse de una adicción con consecuencias en los ámbitos individual, familiar y social.(1,2)

El tabaquismo se considera una enfermedad adictiva crónica, producida por el consumo sistemático y abusivo del tabaco y/o de cigarros. Se reconoce como una adicción, porque cumple con la triada adictiva signada por la existencia de fumadores que desarrollan tolerancia, dependencia e incluso, abstinencia; ello trae como consecuencia la terrible realidad de ser la principal causa prevenible de muerte en el mundo, responsable de cinco millones de defunciones anuales.(1,2)

Es uno de los principales problemas de la salud pública. Su elevada frecuencia en la etapa de la juventud es especialmente preocupante, pues su consumo en este importante periodo del desarrollo humano genera un aumento exponencial de problemas de salud en los próximos años. En efecto, la Organización Mundial de la Salud estimó que al concluir el año 2023, alrededor de siete millones de personas debían haber fallecido como consecuencia de esta adicción.(1,2)

Según la Organización Panamericana de la Salud, el tabaquismo es la principal causa evitable de mortalidad en la región. Se trata de una problemática que ocasiona más defunciones que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), el consumo de alcohol y drogas ilícitas, los accidentes del tránsito, así como la violencia.(1,2)

Diversos organismos e instituciones han desarrollado normativas de carácter internacional y nacional, con la intención de prevenir el hábito de fumar en la edad juvenil. Sobre la base de estas normativas, se constata la emergencia de múltiples investigaciones con diferentes enfoques de intervención, entre las que sobresalen estudios recientemente realizados en España(3) y Cuba.(4, 5) Los resultados expuestos en estos estudios, concebidos en el ámbito de la educación médica superior cubana, evidencian carencias condicionadas por brechas teórico-metodológicas en relación a la apertura interdisciplinar e intersectorial con otras áreas del conocimiento como la Sociología, la Psicología, la Pedagogía y el Trabajo Social, donde lo educativo y lo social confluyen en proporción inexacta sobre la base de una evolución única e intransferible hacia el desarrollo del ser humano.(1,2)

El objetivo del trabajo fue proponer un programa de intervención socioeducativa para la prevención del hábito de fumar en estudiantes de estomatología.

MÉTODOS

La investigación adoptó un enfoque metodológico cuantitativo, que emplea procesos cuidadosos, metódicos y empíricos, para generar conocimientos desde un alcance descriptivo.(6) El proceso investigativo se efectuó entre febrero de 2021 y marzo de 2023. Abarcó una unidad de estudio constituida por 75 estudiantes fumadores y no fumadores de la carrera de estomatología en edad juvenil, residentes en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara. El criterio de selección fue no probabilístico o dirigido, por cuanto se precisa que en el estudio coinciden población y muestra.

Para analizar el objeto investigado con la rigurosidad necesaria, se aplicó el método de la encuesta en sus variantes estandarizada y no estandarizada.(6) Este método empírico integró el cuestionario de clasificación de consumo de cigarrillos y la escala de actitudes medida por escala de Likert,(2) que favorecieron la obtención de informaciones específicas susceptible de interpretación mediante el empleo del cálculo porcentual, las medidas descriptivas, con énfasis en el procedimiento frecuencia y en la prueba no paramétrica Chi-cuadrado.

Se identificaron como variables de estudio, la edad, el sexo, el año académico, la procedencia, el tiempo del hábito de fumar, cantidad de cigarros por día, clasificación de consumo y la actitud en relación al consumo.

Los resultados obtenidos en la etapa diagnóstica viabilizaron la consecuente cumplimentación de las etapas de diseño y evaluación, a través del criterio de expertos, del programa de intervención socioeducativa propuesto.

RESULTADOS

Diagnóstico de necesidades de intervención socioeducativa

La investigación se contextualizó en la residencia estudiantil de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, en las áreas donde conviven los estudiantes de la Facultad de Estomatología. Se seleccionaron estas áreas por estar identificadas como espacios donde se percibe mayor demanda y consumo de cigarros entre los estudiantes de la referida entidad universitaria.

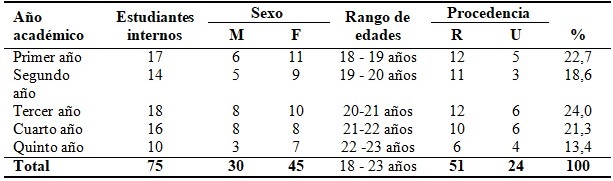

Se observó predominio del sexo femenino y de la procedencia rural. (Tabla 1).

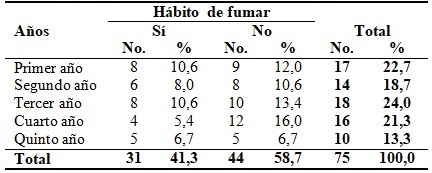

De un total de 75 jóvenes, 31 son fumadores, para un 41,3 %. Los no fumadores, en total 44, representan el 58,7 %. Predominan los fumadores en el primer y tercer año de la carrera, con 8 estudiantes en cada año, lo que representa un 21,2 %. Al mismo tiempo se evidencia una correlación entre el hábito de fumar y los primeros años de la carrera (del primer al tercer año), para un 29,2 %. (Tabla 2).

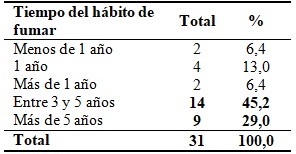

Se observó un predominio de jóvenes que practican el hábito entre 3 y 5 años para un 45,2 % y 9 jóvenes por más de 5 años, lo que representa un 29,0 %. Al analizar el estadígrafo x2 para la correlación de proporciones, se pudo demostrar relación estadística muy significativa (p=0.005) de acuerdo con el total de los fumadores. (Tabla 3).

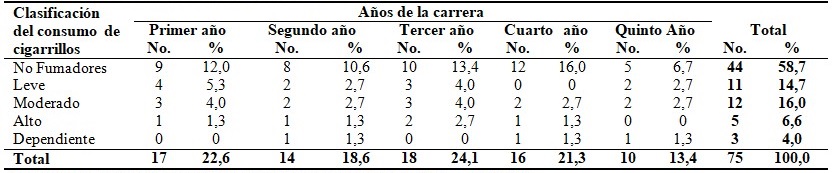

En los jóvenes fumadores estudiados predomina un consumo moderado, con un 16 % y leve, con un 14,7 % de representatividad. En el estadígrafo x2 se evidencia significación estadística entre ellas de acuerdo al total de la muestra en estudio (p=0.032). (Tabla 4).

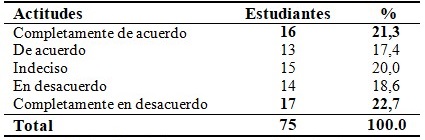

La tabla 5 refleja la actitud de los participantes en relación al consumo de cigarros. Se evidencia un 22,7 % con una actitud completamente en desacuerdo; sin embargo, el 21,3 % evidenció estar completamente de acuerdo. Al analizar el estadígrafo x2 para la correlación de proporciones, no se muestran diferencias significativas de acuerdo con el total de fumadores y no fumadores (p=0.005). (Tabla 5).

Diseño del programa de intervención socioeducativa

El programa de intervención socioeducativa para la prevención del hábito de fumar en estudiantes de estomatología, se diseñó sobre la base de tres fundamentos psicosociales. Los mismos hacen alusión a la lectura de la configuración subjetiva sobre la percepción del hábito de fumar en la edad juvenil en términos de prevención social comunitaria, el carácter integral, multidisciplinar y sistémico de la prevención social comunitaria con estudiantes en edad juvenil sobre el hábito de fumar y la prevención social comunitaria sobre el hábito de fumar como recurso de fortalecimiento psicosocial para la promoción del bienestar de los estudiantes en edad juvenil.

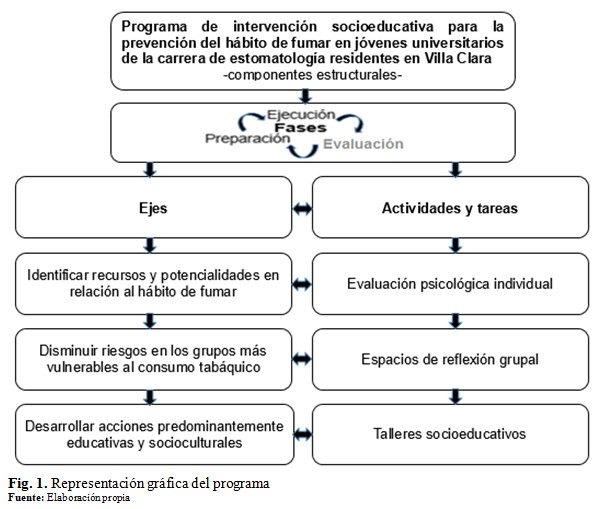

Tal y como se evidencia en la Figura 1, el programa propuesto se organiza estructuralmente a partir de tres fases –preparación, ejecución y valoración– que interrelacionan ejes, actividades y tareas, como espacios o ámbitos de actuación situados a nivel individual y grupal. Su objetivo general es contribuir a la prevención del hábito de fumar en jóvenes universitarios de la carrera de estomatología.

El primer eje responde a la necesidad de identificar recursos y potencialidades en relación con el hábito de fumar, con actividades y tareas centradas en la evaluación psicológica individual. El segundo eje revela la necesidad de disminuir riesgos en los grupos más vulnerables al consumo tabáquico, con actividades y tareas ajustadas a espacios de reflexión grupal. El tercer eje expresa la necesidad de desarrollar acciones educativas y socioculturales, con actividades y tareas que enfatizan en talleres socioeducativos.

Fases del Programa de intervención socioeducativa

Fase de preparación:

En esta primera fase se abordan las condiciones previas para la implementación del programa a partir del diagnóstico inicial de necesidades y de la caracterización del estado actual del hábito de fumar en jóvenes universitarios de la carrera de estomatología residentes en Villa Clara. Consta de cuatro actividades socioeducativas planificadas a desarrollar con los estudiantes de la carrera, trabajadores y directivos en el contexto de la residencia estudiantil.

Fase de ejecución:

En esta segunda fase se desarrollan 15 actividades socioeducativas enfocadas en la acción-participación grupal, se realizan estas actividades en modalidad taller integrando acciones teórico-prácticas para la prevención del hábito de fumar en los jóvenes universitarios de la carrera de estomatología, residentes en Villa Clara.

Fase de evaluación:

Esta fase adopta un carácter valorativo al posibilitar la evaluación del programa de intervención socioeducativa que se debe realizar como parte del proceso, tanto de forma individual como colectiva posterior a la ejecución de las actividades. Se desarrollan dos actividades planificadas, la primera centrada en la evaluación individual del programa por los jóvenes participantes y la segunda enfocada en la evaluación colectiva del programa por profesores, trabajadores y directivos de la residencia estudiantil.

Evaluación a través del criterio de expertos del programa propuesto

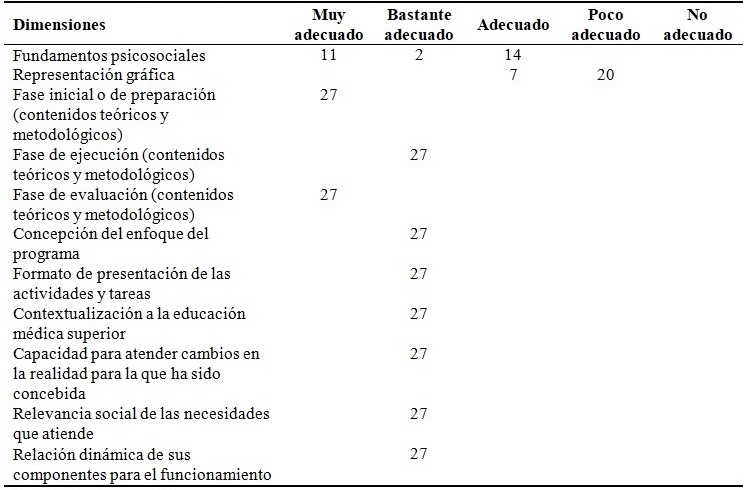

Con miras a la evaluación a través del criterio de expertos del programa de intervención socioeducativa para la prevención del hábito de fumar en estudiantes de estomatología, se empleó la metodología de la preferencia. Los aspectos a evaluar fueron presentados a través de un cuestionario, utilizándose una escala operacionalizada, a través de indicadores que permitieron homogeneizar los criterios en cada uno de los niveles valorativos. (Tabla 6).

La aplicación de la metodología seleccionada consistió en la entrega por escrito del cuestionario a los expertos para que expresaran sus ideas y criterios sobre las bondades y deficiencias del resultado científico valorado, tanto en la calidad de la concepción teórica como de la posible aplicación a la práctica. Para incrementar la calidad y confiabilidad de los juicios dados por los expertos se utilizó como procedimiento la familiarización amplia con la información sobre el resultado a evaluar.

Los fundamentos psicosociales del programa recibieron una evaluación de Muy adecuado, donde 14 expertos lo evaluaron de Adecuado y 2 de Bastante adecuado, lo que condujo a que, en la entrevista en profundidad, se preguntaran las causas que ellos atribuían a estas evaluaciones. Los expertos coincidieron en que los fundamentos psicosociales cumplían su función dentro del programa, que las evaluaciones de Bastante adecuado respondían a la necesidad de precisar los ejes que responden a las necesidades de intervención psicosocial identificadas; lo cual fue introducido como mejora.

La representación gráfica del programa fue uno de los elementos que con más dificultades fue evaluado por los expertos. En la entrevista en profundidad alegaron que la organización de los elementos que lo constituían, fundamentalmente las relaciones establecidas, no revelaban los elementos que eran descritos. Asimismo, señalaron la necesidad de mostrar otros elementos que constituían aportaciones del programa. Estos señalamientos condujeron a replantearse la representación gráfica, lo cual constituyó una segunda mejora introducida.

Los contenidos teóricos y metodológicos referidos a las fases de preparación y evaluación, recibieron una evaluación general de Muy adecuado. Sin embargo, en la entrevista en profundidad los expertos señalaron la necesidad de precisar en la fase de evaluación algunas actividades valorativas de orden individual y grupal; lo cual fue incluido y reformulado.

Por su parte la fase de ejecución recibió una evaluación general de Bastante adecuado. En la entrevista en profundidad los expertos señalaron la necesidad de ampliar el desarrollo de actividades socioeducativas, lo cual fue incluido como mejora.

Asimismo, la concepción del enfoque de programa recibió una evaluación cuantitativa general de Bastante adecuado. En la entrevista en profundidad los expertos sugirieron la necesidad de romper con los marcos tradicionales de la organización de las exigencias de aprendizaje y conferirle un enfoque psicosocial, a tono con el ámbito grupal al que se dirige. Este aspecto fue considerado como mejora y redefinido consecuentemente.

Los demás indicadores en la evaluación del programa recibieron por los expertos una evaluación cuantitativa general de Bastante adecuado. Con respecto a la concepción sobre el formato de presentación de las actividades y tareas, manifestaron que sería prudente asumirlas para satisfacer necesidades profesionales con mayor enfoque psicosocial, aspecto que también fue introducido como mejora. Los demás aspectos, contextualización a la educación médica superior, capacidad para atender cambios en la realidad para la que ha sido concebida, relevancia social de las necesidades que atiende, y relación dinámica de sus componentes para el funcionamiento, no recibieron sugerencias durante la entrevista en profundidad.

Los 27 expertos coincidieron en que el programa debía ser aplicado ante el estado actual de la prevención del hábito de fumar en jóvenes universitarios de la carrera de estomatología residentes en Villa Clara.

DISCUSIÓN

Es altamente preocupante la cifra de fumadores en ambientes y contextos educativos de la Universidad de Ciencias Médicas en Villa Clara y particularmente en áreas de la residencia estudiantil de la carrera de estomatología.

Se estima que hay 1,100 millones de fumadores en el mundo. Cuba ocupa el tercer lugar mundial en el consumo de cigarrillos, cerca de 3,5 millones de cubanos fuman, es alarmante la cifra de fumadores jóvenes y estudiantes universitarios que se inician en el consumo y mantienen el hábito de fumar.(7)

El hábito de fumar casi siempre se inicia en edades tempranas, las estadísticas señalan que los que logran pasar por la edad escolar sin el hábito de fumar, es poco probable que lo sean más adelante. Es por ello que todos los esfuerzos destinados a prevenir este hábito, deben concentrarse en la adolescencia y la juventud. En esta dirección, Cuba constituye un referente por su línea de trabajo en materia de salud, al garantizar a su población y extender a otras latitudes acciones en este sentido.

En los datos hallados respecto a un estudio descriptivo y de corte trasversal, se encontró que la prevalencia es de 22,1 % en jóvenes consumidores de tabaco. En el caso particular del estudio efectuado en la Universidad Uniandes, la prevalencia de estudiantes fumadores es más elevada que el 41,3 %, afín a la muestra seleccionada.(7)

El consumo de tabaco entre los jóvenes en los últimos años ha despertado una gran alarma social. Las diferentes investigaciones confirman, similar a los resultados obtenidos en este trabajo, el aumento paulatino en la instauración a edades tempranas y desarrollo de dicha droga legalizada, que se ha consolidado progresivamente como hábito nocivo en la vida de los jóvenes.(8)

Pérez, Martínez, Frómeta, Martínez y Bermúdez,(8) sugieren que el uso inicial de tabaco es bastante precoz en la vida estudiantil. Encontraron que el 62,6 % de la población estudiada inició el consumo de tabaco entre los 13 y 15 años. Cuando este nocivo hábito se instala en edades tempranas, es difícil de abandonar y mucho más seguro que el individuo continúe en la adultez.

Los daños provocados por el tabaquismo no se manifiestan de inmediato, generalmente pasan algunos años entre el momento en que se inició el hábito de fumar y la aparición de los primeros síntomas de las enfermedades. Son más evidentes a partir de que el individuo fuma 10 cigarros o más por día y con un consumo prolongado de varios años.

En cuanto a la clasificación del consumo de cigarrillos, los resultados del estudio evidencian una condición Leve-moderada. Ello coincide con el estudio realizado por Pérez, Martínez, Frómeta, Martínez y Bermúdez,(8) en el que demuestran un 41,7 % de estudiantes universitarios con baja dependencia a la nicotina. Sin embargo, Correa et al.,(9) obtuvieron cifras muy superiores a las del presente estudio, luego de analizar los datos de 447 estudiantes universitarios de cinco universidades privadas en Lima Metropolitana. La investigación identificó que el 97,17 % de los jóvenes tenían dependencia moderada.(9)

Los resultados coinciden con un estudio descriptivo transversal realizado en la Universidad de Colombia durante el año 2020,(10) donde se trabajó con una muestra de estudiantes y profesionales de la salud. A su vez, en la presente investigación se evidencian resultados similares en los estudiantes internos de la carrera de estomatología, con actitudes de rechazo por la exposición al tabaco (22,7 %) de aceptación hacia el hábito de fumar (21,3 %). Esto depende fundamentalmente de la diferencia entre jóvenes que consumen cigarrillos frecuentemente y otros que no practican el hábito.

El programa de intervención socioeducativa propuesto asume como rasgo distintivo la prevención del hábito de fumar a través de fases o etapas que interrelacionan ejes, actividades y tareas, como espacios o ámbitos de actuación situados a nivel individual y grupal. Este facilita el perfeccionamiento de los contenidos teóricos y metodológicos referidos a las fases de preparación, ejecución y evaluación, de la concepción del enfoque de programa y del formato de presentación de las actividades y tareas propuestas para la prevención del hábito de fumar en jóvenes universitarios.

Agradecimientos

Los autores reconocen la colaboración en la propuesta de un programa de intervención socioeducativa para la prevención del hábito de fumar en estudiantes de estomatología, a profesores y directivos de la Facultad de Estomatología de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Contribuciones de los autores

Conceptualización: Luis Miguel González Vázquez, Miguel A. Toledo Méndez.

Curación de datos: Luis Miguel González Vázquez, Midiala Veloz Fariña, Tania Quesada Rabelo.

Análisis formal: Luis Miguel González Vázquez, Miguel A. Toledo Méndez, Midiala Veloz Fariña.

Investigación: Luis Miguel González Vázquez, Miguel A. Toledo Méndez, Yanexy Valdés Gárciga, José Carlos Toledo Quirós.

Metodología: Luis Miguel González Vázquez, Miguel A. Toledo Méndez, Tania Quesada Rabelo.

Visualización: Luis Miguel González Vázquez, Miguel A. Toledo Méndez, José Carlos Toledo Quirós.

Redacción-borrador original: Luis Miguel González Vázquez, Miguel A. Toledo Méndez, Midiala Veloz Fariña y Tania Quesada Rabelo.

Redacción-revisión y edición: Luis Miguel González Vázquez, Miguel A. Toledo Méndez, Yanexy Valdés Gárciga, José Carlos Toledo Quirós.

Financiamiento

Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara. Cuba.