INTRODUCCIÓN

Los sectores de la salud, en cuanto a la seguridad del paciente, afrontan un problema mundial que afecta a países de todos los niveles de desarrollo; en el año 1991 investigadores de la Escuela de Salud Pública de Harvard fueron los pioneros en realizar un estudio científico acerca de la incidencia de eventos adversos y negligencias en pacientes hospitalizados en los Estados Unidos.(1)

Años más tardes, en 1999, sale a la luz la publicación “Errar es de humano”,(1) en la que científicos americanos, plantearon que los errores son prevenibles y tienen repercusiones importantes, producen entre 44.000 y 98.000 muertes en los Estados Unidos, cifra que representa una mortalidad mayor que los accidentes de tránsito, cáncer de mama y el sida, además, una disminución de la confianza en el sistema sanitario, pérdida de moral y frustración por parte del profesional que comete el error y una elevación en los costes sanitarios por la prolongación de la hospitalización.(2) A partir de este informe se comienza a ver la seguridad del paciente como una prioridad para la atención de salud, en distintas esferas de la medicina.(3)

Situación que implica que el personal de salud pública y colaboradores del tema, deban abordar la seguridad del paciente como un objetivo común a perseguir, de manera que los individuos y las organizaciones estèn comprometidos con los programas de seguridad del paciente (en lo adelante SP). De esta forma se vincula la cultura de seguridad del paciente (CSP) a través de factores humanos, técnicos, organizativos y culturales.(4)

La CSP fue introducida por la International Atomic Energy Agency, tras el accidente nuclear de Chernóbil en el año 1986. La European Society For Quality in Healthcare (ESQR) la define como el modelo integrado de comportamiento individual basado en las creencias y valores compartidos, continuamente orientados a minimizar los daños, los cuales son asociados con la atención sanitaria.(4)

En este sentido, la Agency for Healthcare Research and Quality (AHQR)(4) define la CSP como el producto de valores, creencias, actitudes, percepciones, normas, procedimientos, competencias y patrones de comportamiento individuales y grupales, lo que determina el compromiso de una organización de salud con la gestión de la SP.(5) Para lo cual, los expertos han sugerido componentes esenciales para la CSP,(6) en la cual involucran el liderazgo, comunicación, cultura justa, de información y el aprendizaje. Contar con una cultura positiva sobre la SP en las instituciones sanitarias es uno de los requisitos esenciales para evitar en lo posible la aparición de eventos adversos (EA) y poder aprender de los errores de forma proactiva, para rediseñar los procesos de manera que los errores no se vuelvan a producir.(7) Por ende, el trabajo en unidades asistenciales en cuanto a una adecuada CSP ha sido señalada como una de las primicias para las buenas prácticas en las unidades sanitarias.

En el caso de Cuba, desde el año 2008, se suma a la Alianza Mundial para la SP a través del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de adaptar las metas en programas de organización, manejo y calidad del paciente.(7) En el año 2016, se diseñó y aprobó el Manual de Acreditación Hospitalaria; (7) en el que se establecen 41 estándares; de ellos, uno centrado en la SP con 27 indicadores; en los que se trabaja con intensidad para elevar el nivel de calidad en los servicios sanitarios.

Las autoras de este estudio consideran que medir los conocimientos en cuanto a CSP dentro de una institución sanitaria es de vital importancia, para lo cual deben utilizar instrumentos que permitan evaluar mediante la investigación los elementos que influyen positiva y negativamente en la SP, aspecto fundamental para la toma de decisiones y la planificación estratégica de calidad en los servicios sanitarios. El cuestionario Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC), elaborado por la AHQR(8) (anexo 1), fue validado por el Ministerio de Sanidad de España, definidos en los artículos 13 y 53 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas, validado, fiable y adaptado al lenguaje español por dos personas bilingües. Ha sido utilizado para medir la percepción sobre SP en varios países como Colombia,(8) Perú,(6) Brasil,(9) Argentina,(9) Chile,(9) Estados Unidos,(10) México,(10) España,(11) que realizó su propia adaptación cultural y validación.

La adaptación transcultural es un proceso donde es posible trasformar un cuestionario ya elaborado para ser empleado en otros sujetos de investigación; el constructo medido orientará hacia los mismos pronósticos e interpretaciones en la nueva cultura. Es importante realizar adaptación transcultural antes de utilizar un cuestionario por primera vez en un contexto diferente donde haya sido traducido y validado; de esta manera es planteado como un prerrequisito para una investigación de diferentes culturas, y que sea apropiado para las personas objeto de la investigación, equivalente del cuestionario original.(11)

Las autoras valoran lo referido por Rodríguez López A,(11) en su tesis doctoral que se apoya en argumentos planteados por varios investigadores,(12,13,14) que plantean que “…los test psicométricos se utilizan cada vez en mayor medida para evaluar las aptitudes cognitivas, las características de personalidad o los estilos de aprendizaje, lo que a su vez está provocando un gran auge de la adaptación de test a diferentes idiomas o culturas”.

Por tales razones, el objetivo de esta investigación fue realizar adaptación transcultural al contexto cubano, del cuestionario Hospital Survey on Patient Safety Culture.

MÉTODOS

Estudio cualitativo, descriptivo de corte transversal, que incluyó una muestra no probabilística, para lo cual se solicitó la colaboración de trabajadores y de varios servicios de ortopedia y traumatología del CCOI Frank País García, en el periodo comprendido de enero a marzo del año 2023, con el objetivo de realizar adaptación transcultural al lenguaje español utilizado en el contexto cubano, del cuestionario Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC).(8)

El cuestionario HSOPSC fue diseñado para evaluar las percepciones del personal sanitario en los hospitales acerca de los problemas relacionados con la seguridad del paciente; contiene 12 dimensiones, tres secciones:

-Sección A: abarca las dimensiones uno y dos, relacionadas con los resultados de la cultura de seguridad del paciente.

-Sección B: abarca las dimensiones de la tres a la diez, que mide las dimensiones de la cultura de seguridad del paciente por unidad/servicio.

-Sección C: abarca las dimensiones 11 y 12, relacionadas con las dimensiones de la cultura de la seguridad del paciente en todo el hospital, a su vez contiene 42 ítems.

Para realizar la adaptación del cuestionario se siguieron las recomendaciones de la International Test Commission 2017; la cual propuso directrices para mejorar la calidad de la traducción y adaptación de los test y, consecuentemente, mejorar la comparabilidad de las puntuaciones a través de distintas culturas.(15) De esta manera se realizó, con grupos de expertos y pilotajes, la comprensión del constructo en palabras, frases, formulación de las preguntas y se adaptò al cuestionario el vocabulario de uso frecuente en Cuba, para esto se realizó una revisión lingüística de las dimensiones, ítems, sesiones y variables del cuestionario.

Para la adaptación lingüística del cuestionario HSOPSC, se realizó el análisis del constructo del mismo a través del juicio de expertos en todas las etapas de la adaptación transcultural. Se les solicitó que valoraran cualitativamente a través del método de consenso,(16,17) las decisiones respecto a los criterios de pertinencia, adecuación, congruencia, relevancia y suficiencia de los ítems de cada dimensión, decisiones tomadas con base en el criterio referido por Muñiz J y Hernández,(18) acerca de que existiera acuerdo entre más del 60 % de los participantes, en los cambios en relación con los ítems y dimensiones del cuestionario.

Como modalidad de evaluación se utilizó la grupal. Para el conceso de comprensión del constructo en ítems y dimensiones, para realizar los cambios, eliminar, agregar palabras o frases del cuestionario adoptado se llegó al consenso de más del 75 % de respuesta de coincidencia del grupo de expertos.(19)

Los autores dirigieron la conducción del proceso de adaptación cultural y explicaron la necesidad de expresar los criterios de precisión, claridad y comprensión del lenguaje para la adaptación al contexto cubano, se redactó un documento basado en los comentarios y reflexiones de los expertos y con elementos proporcionados por la autora de la investigación, a partir de criterios expresados oralmente por los participantes.

Durante el análisis se identificaron los errores gramaticales y de pronunciación, utilizando apoyos técnicos como la página de Wikipedia, que es una enciclopedia de soporte que permite la recopilación, almacenamiento y transmisión de la información de forma estructurada. Para la descripción de los resultados se utilizó la sigla “D” para las dimensiones y para los ítems “I” seguido del número que corresponde describir para cada caso. Se mantuvieron las secciones como el original.

Primera fase: se realizó análisis de comprensión del lenguaje del cuestionario HSOPSC, con modalidad grupal; se hizo entrega del cuestionario impreso a ocho expertos, con criterios de selección: interés por participación, conocimiento en SP, doctores en ciencias, bilingües, categoría docentes, especialista en enfermería, máster, licenciados, jefes de sala y departamento. Estos se presentaron de forma voluntaria con previa firma del consentimiento informado.

Los autores explicaron la necesidad de expresar los criterios de precisión, claridad y comprensión del contenido del instrumento español para la adaptación lingüística al contexto cubano; (este método se realiza en todas las fases, en cambios de palabras y frases del cuestionario).

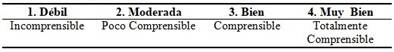

Segunda fase: selección de la escala, con cinco expertos profesionales de enfermería, conocedores del tema, doctores en ciencias, bilingües, con categoría docente. Se analizó la escala ideal según características del constructo de los ítems que componen el instrumento, quedó formada por escala de Likert del uno al cuatro: la escala uno y dos, fue valorada como débil y la escala tres y cuatro como fortaleza. Se determinó que el lenguaje es adaptable al tener ≥ 75 % de ítems contestados en las escalas positivas.

Tercera fase: en esta fase se realizó el ensayo a 17 trabajadores, seleccionados al azar, constituido por: obreros (camilleros, recepcionistas, cocineros), técnicos (enfermería, laboratorio clínico, microbiología, farmacia), licenciados (enfermería, laboratorio clínico, microbiología, imagenología, banco de sangre) y especialistas en ortopedia y traumatología, previa explicación del objetivo del ensayo. Se solicitó consentimiento de su participación, con anonimato del participante y se entregó el cuestionario impreso a cada participante, para su llenado en un proceso autoadministrado.

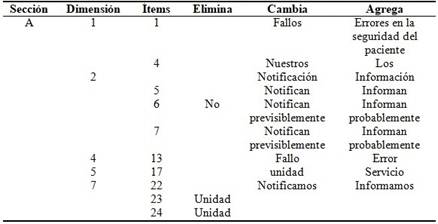

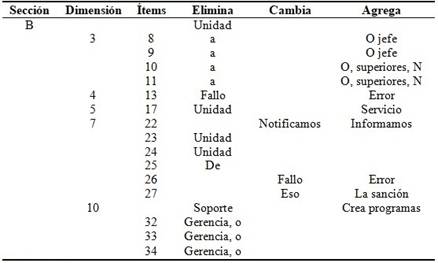

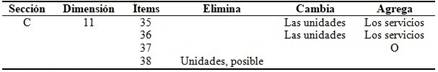

Después del análisis de los resultados según escala, se realizó análisis de contenido, con cinco expertos, con los mismos criterios de selección antes mencionados. Para mejor comprensión por la cantidad de contenido en esta fase, el análisis cualitativo con expertos se representa en tablas por sus tres secciones A, (Tabla 2.1) B, (Tabla 2.2) y C (Tabla 2.3) según orden del cuestionario HSOPSC.

Cuarta fase: primer pilotaje a 30 trabajadores, a los 21 días del ensayo de la tercera fase, con la misma metodología utilizada en el ensayo anterior. En cuanto a la conducción del ejercicio, se incluyeron los 17 trabajadores que participaron en el ensayo anterior y se incorporaron 13 nuevos participantes, con similares características. Los autores realizaron el análisis por escala y dimensiones contestadas y se realizó el análisis cualitativo con siete expertos.

Para el procesamiento de los datos cuantitativos se creó una base de datos en Microsoft Excel 2010, del sistema operativo Windows en la que se introdujeron los resultados cuantitativos obtenidos en la etapa de adaptación del cuestionario HSOPSC.

El proyecto de este estudio fue evaluado por el comité de ética de la investigación y el Consejo Científico del Complejo Científico Ortopédico Internacional Frank País García, aprobado con el acuerdo No. 4 del año 2020, que dará salida a una tesis doctoral. A todos los participantes de la investigación se les consultó y entregó consentimiento libre informado. Los resultados fueron devueltos al Consejo de Dirección de la institución y al Consejo Científico.

Se solicitó permiso para adoptar el cuestionario HSOPSC, traducido y validado por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España (MSGE), el cual fue aprobado y registrado en los artículos 13 y 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de MSGE.

RESULTADOS

Primera fase: análisis cualitativo del instrumento HSOPSC.

En el análisis cualitativo con expertos, del cuestionario HSOPSC, en la sección A, D.1, I.1, se eliminan dos palabras (no, más) en él, D.7 y D.8 según orden de aparición se cambia (feedback) y se agrega (retroalimentación) y (punitiva) por (sancionable); en el I. 9 se cambia (dotación) se agrega(distribución del); en la sección B; D.9 se cambian las palabras (en ocasiones) por (a veces) en I.31se cambia (Demasiado de prisa)se agrega (Más rápido) en la sección C; D.10 se cambia (Desde) por (La).

Con el análisis de expertos se eliminaron del cuestionario adoptado dos palabras, se cambiaron ocho y se agregaron nueve. La votación de los expertos en los cambios realizados fue de una coincidencia de más del 85 %, de esta manera, con los primeros cambios al cuestionario, se procedió a la próxima fase.

Segunda fase: quedó conformada la escala de Likert, para comprensión del lenguaje del cuestionario HSOPSC adoptado, en escala del uno al cuatro. (Tabla 1).

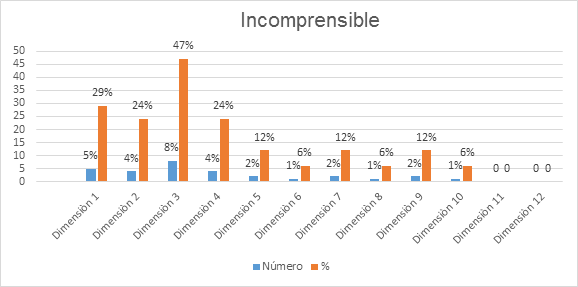

Tercera fase: se realizó el primer pilotaje con 17 trabajadores del CCOI Frank País García, se aplicó el cuestionario HSOPSC adoptado, sus respuestas obtuvieron resultados en las tres primeras dimensiones relacionadas con la SP. El 47 % consideró las escalas uno y dos de incomprensible y poco comprensible; el 34,2 % no contestó las primeras cuatro dimensiones, y el 4,2 % contestó dimensiones, como se constata en el siguiente gráfico. (Gráfico 1).

Los cambios realizados en el cuestionario en esta fase cualitativa fueron: se eliminaron 22 palabras, se cambiaron 18 y se agregaron 39, los expertos tuvieron 90 % de coincidencia en los cambios realizados al cuestionario adoptado. (Tabla 2.1, Tabla 2.2, Tabla 2.3).

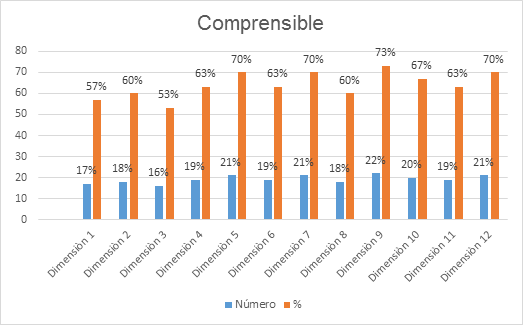

Cuarta fase: se realizó el segundo pilotaje con 30 trabajadores del CCOI Frank País García. Las escalas tres y cuatro evaluadas de comprensible y totalmente comprensible fueron contestadas por el 82,6 % de los participantes; las dimensiones uno, dos y tres, que miden la seguridad del paciente, fueron contestadas con un 78, 2 %, y el 2,3 % en las escalas uno y dos de incomprensible y poco comprensible. (Gráfico 2).

Con estos resultados cuantitativos se realizó el análisis cualitativo con expertos, donde en la sección A. D 1, se agregaron las palabras (del paciente) en la sección B.D 9,I 30, se cambiaron (sustitutos o personal temporal) se agregaron (cambio de personal); en sección C, D 12, se eliminó (trasferencias, y, traspasos) se agregan ( de, la, información) y en el I,39 se cambia ( trasfieren), se agregan (trasladan, o); en esta fase con una coincidencia de criterios entre expertos del 93 %, se eliminaron tres palabras; se cambiaron cinco; se agregaron 12 al cuestionario adaptado al contexto cubano.

Con estos pilotajes y análisis cualitativos realizados al cuestionario adoptado HSOPSC, se eliminaron 27 palabras, se agregaron 60 y se cambiaron 31; de esta manera quedó el cuestionario HSOPSC, adaptado transculturalmente al lenguaje español utilizado en el contexto cubano; se procedió a realizar su validación.

DISCUSIÓN

El tiempo de llenado del instrumento en los pilotajes en cada fase fue un aproximado de 15 a 25 minutos, 10 minutos más tarde que el tiempo invertido en la investigación de origen;(15) las autoras percibieron en el transcurso del ejercicio que les era difícil el llenado del cuestionario a algunos participantes por el contenido de varias dimensiones no familiarizadas con su perfil asistencial y desconocimiento del tema seguridad del paciente.

En la primera fase los cambios realizados correspondieron a las tres secciones A, B, C, mayores en la sección A. Con los resultados, se realizó un análisis cualitativo para evaluar la capacidad de cada ítem a partir de las frecuencias observadas en cada una de las opciones de respuesta concedidas.

De esta forma se pudo deducir que, con respecto a la validez de contenido, las contribuciones cualitativas de los expertos consideraron apropiado el cuestionario para la comprensión del lenguaje; se lograron valores superiores de alianza entre los expertos para evaluar la operatividad del constructo según los ítems destinados para cada dimensión. El coeficiente α de Cronbach para el total de la escala es de 0,86.

Al evaluar y analizar cada una de las fases que se realizaron, para la adaptación y comprensión del lenguaje cubano que conforman el cuestionario HSOPSC, con el análisis de expertos se eliminaron del instrumento español 23 palabras, se cambiaron 32 y se agregaron al cuestionario con adaptación cultural al lenguaje cubano 57 palabras, descritas en las tablas. Esto habla a favor de una correcta adaptación al contexto.

Así mismo, se logró consolidar un cuestionario, con adaptación cultural al lenguaje cubano, con el fin de medir la percepción de los trabajadores en cuanto a SP en el CCOI Frank País García, Cuba.

A lo largo del estudio se evidenció la construcción final de un cuestionario de 42 ítems agrupados en 12 dimensiones y estás en tres secciones, su estructura es comprensible y relevante para lo que se pretende medir; la percepción sobre seguridad del paciente y la validez de contenido son claras, precisas y fiables.

La investigación respondió a la necesidad de tener un cuestionario adaptado culturalmente al contexto cubano que aborde la cultura de seguridad del paciente. No se encontró evidencia bibliográfica en sitios web, SciELO, Cochrane, BVS, de una adaptación transcultural, con una metodología completa asociada a este cuestionario.

Los criterios evaluados por los expertos determinaron una adecuada claridad, fidelidad y compresión para cada una de las partes del cuestionario el cual quedó compuesto por tres secciones, A, B, C, 12 dimensiones y 42 ítems, igual que el adoptado de España y el original.

Conflicto de intereses

Los autores plantean que no existen conflicto de intereses.

Contribuciones de los autores

Conceptualización: Rosa María Blanco Quintana, Yuliett Mora Pérez, Tania Solange Bosi de Souza Magnano, Liuva Miriela Navarro Martiatu, Yoslaidy Guerra Insua, Zenia Tamara Sánchez García.

Curación de datos: Rosa María Blanco Quintana, Yuliett Mora Pérez, Tania Solange Bosi de Souza Magnano, Liuva Miriela Navarro Martiatu, Yoslaidy Guerra Insua, Zenia Tamara Sánchez García.

Análisis formal: Rosa María Blanco Quintana, Yuliett Mora Pérez, Tania Solange Bosi de Souza Magnano.

Investigación: Rosa María Blanco Quintana, Yuliett Mora Pérez, Tania Solange Bosi de Souza Magnano, Liuva Miriela Navarro Martiatu, Yoslaidy Guerra Insua, Zenia Tamara Sánchez García.

Metodología: Liuva Miriela Navarro Martiatu, Yoslaidy Guerra Insua, Zenia Tamara Sánchez García.

Visualización: Rosa María Blanco Quintana

Redacción del borrador original: Rosa María Blanco Quintana, Yuliett Mora Pérez, Tania Solange Bosi de Souza Magnano

Redacción, revisión y edición: Yuliett Mora Pérez.

Financiación

Complejo Científico Ortopédico Internacional Frank País García. La Habana. Cuba.