INTRODUCCIÓN

La introducción de las sulfamidas y la penicilina marcó el inicio de la terapéutica farmacológica moderna; entonces ya se conocía la posibilidad de que los medicamentos pudieran provocar reacciones adversas. En Estados Unidos de América, por ejemplo, se comercializó un jarabe de sulfanilamida que contenía dietilenglicol como disolvente, lo que originó más de 100 fallecimientos; un ulterior desastre terapéutico fue la epidemia de focomelia que afectó a los hijos de madres que habían consumido talidomida durante el embarazo. (1,2)

A partir de las experiencias mundiales de presentación de manifestaciones clínicas inesperadas e indeseables, por el uso de medicamentos, hacen que en la década de los 60 aparezca la farmacovigilancia, que ha venido desarrollándose a través de los años, debido a la introducción de productos farmacéuticos cada vez más potentes y de gran capacidad para producir daños.(3)

Cuando un fármaco es comercializado, se conocen sus elementos farmacológicos y toxicológicos, pero se desconoce el amplio perfil de reacciones adversas que pueden producirse a corto, mediano o largo plazo. Los estudios de farmacovigilancia constituyen la cuarta fase de un ensayo clínico y tienen por objeto estudiar, identificar y valorar los efectos del uso agudo y crónico de los tratamientos farmacológicos. (4,5)

Se conoce como reacción adversa a medicamento, cualquier efecto perjudicial e indeseado que se presente tras la administración de las dosis normales utilizadas en el hombre para la profilaxis, diagnóstico y tratamiento de una enfermedad.

Generalmente, los métodos para identificar una reacción adversa a medicamentos son la notificación voluntaria, la vigilancia intensiva y los estudios epidemiológicos. (6)

Actualmente, en Cuba surgen nuevas posibilidades de ocurrencia de reacciones adversas a medicamentos, debido a las donaciones recibidas, así como la elaboración en nuestro país de fármacos ya conocidos bajo otras condiciones de producción. Entre los medicamentos de producción nacional se encuentra el interferón alfa 2b recombinante, producido por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB). Este producto es una citoquina con actividad antiviral, antiproliferativa e inmunomoduladora, que ha demostrado ser eficaz para el tratamiento de enfermedades virales y neoplásicas, como el melanoma maligno, hepatitis C, mieloma múltiple, leucemia mieloide crónica y esclerosis múltiple. (7)

La investigación en torno al interferón ha sido estimulada por la hipótesis de que la esclerosis múltiple (EM) puede ser una enfermedad viral y por la frecuente asociación de esta enfermedad con infecciones virales. Estas últimas son conocidos desencadenantes de exacerbaciones y están presentes en forma de infecciones asintomáticas (evaluadas a través de marcadores serológicos y de líquido cefalorraquídeo) en un alto porcentaje de pacientes con EM. (8)

Estas observaciones, sumadas al hecho de que el interferón tiene reconocidos efectos antivirales e inmunomoduladores in vitro e in vivo, se constituyeron como los fundamentos para iniciar las investigaciones en torno suyo.

El mecanismo de acción del interferón en la EM es poco conocido. Dentro de las propiedades inmunomoduladoras del fármaco está la capacidad de inhibir la síntesis de interferón G, aumentar la actividad inmunosupresora e inhibir la expresión del complejo de histocompatibilidad tipo II en la superficie de las células portadoras de antígenos, mecanismos que probablemente limitan la respuesta inflamatoria a nivel de los focos de desmielinización.

Otros mecanismos de acción posibles son la potenciación de la actividad corticoesteroidal y la disminución del efecto del factor de necrosis tumoral, de acción tóxica sobre los oligodendrocitos. (9)

Debido a la incorporación de este producto en nuestro arsenal terapéutico para la enfermedad antes mencionada, se han realizado algunos estudios al respecto (10-12).

En el caso específico de nuestra investigación, se trata de la farmacovigilancia en el interferón alfa 2b recombinante de producción nacional, en el tratamiento de la EM, con el objetivo de evaluar sus reacciones adversas en dicha enfermedad.

MÉTODO

Para la realización de este trabajo, se revisaron en el período comprendido de 1996 al 2006, las 70 historias clínicas y Cuadernos de Recogida de Datos (CRD) de los pacientes incluidos en el ensayo clínico “Uso del interferón alfa b2 recombinante en el tratamiento de la esclerosis múltiple”, estudio nacional, multicéntrico, fase IV, doble ciegas, donde se evaluaron 2 tipos de interferón (de 3 y 9x106 UI) producidos por el CIGB. Este trabajo se realizó en la Clínica de Esclerosis Múltiple del Hospital “Dr. Gustavo Aldereguía Lima” de Cienfuegos. La muestra estuvo constituida por los pacientes que manifestaron reacciones adversas, y las variables analizadas fueron: tipo de reacción presentada, tiempo de duración de la reacción, si hubo o no tratamiento para contrarrestarla y resultados obtenidos de acuerdo a la conducta adoptada. Las reacciones, por su compromiso vital, se clasificaron en: leve (no requirió tratamiento), moderada (requirió tratamiento), grave (requirió hospitalización, aumento de la estadía hospitalaria, o puso en peligro la vida del paciente) o mortal (muerte del paciente).

Mediante el algoritmo de Karch y Lasagna se evaluó la fuerza de la relación de causalidad entre la reacción adversa producida y el medicamento administrado, clasificándolas en: definitiva, probable, posible, condicional o no relacionada.(1)

Todos los pacientes incluidos en el ensayo dieron su consentimiento informado por escrito para participar en la investigación y el protocolo de investigación fue analizado y aprobado por el comité de ética de la investigación perteneciente a la institución hospitalaria.

Los resultados obtenidos fueron procesados mediante el paquete estadístico SPSS 11.0 para Windows, y se exponen en tablas y gráficos.

RESULTADOS

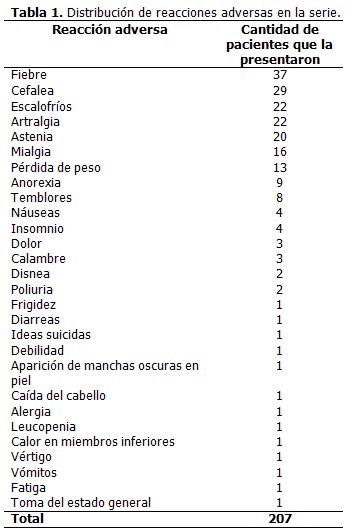

De los 70 pacientes estudiados, 53 presentaron reacciones adversas para un 75,1 %, siendo las más comunes, fiebre, cefalea, escalofríos, artralgia, astenia y mialgia. (Tabla 1)

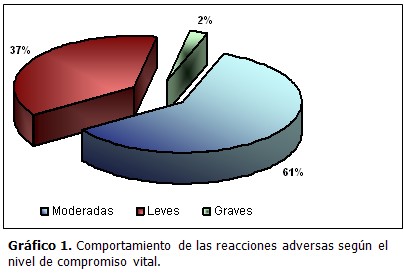

En cuanto al tipo reacción adversa de acuerdo al nivel de compromiso vital, hubo un predominio de las moderadas (125) para un 60,38 %, seguida de las leves (77) con un 37,19 %. (Gráfico 1)

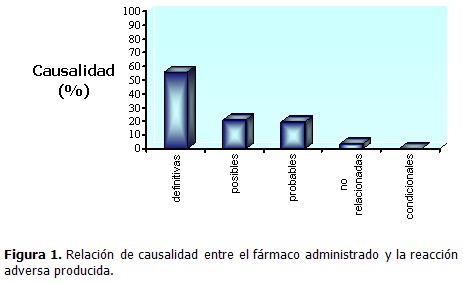

La relación de causalidad entre el fármaco administrado y la reacción adversa producida, se comportó de forma tal que la mayoría (115) fueron clasificadas como definitivas para un 55,55 %, y 43 como posibles para un 20,77 %.

Del total de reacciones adversas, 148 recibieron tratamiento y 59 no.

Con respecto al desenlace, 197 tuvieron resultados favorables y 10 fueron desfavorables. (Figura 1)

DISCUSIÓN

Las reacciones adversas más comunes encontradas (fiebre, cefalea, escalofríos, artralgia, astenia y mialgia) concuerdan con lo encontrado en la literatura, donde estas reacciones son las que comúnmente pueden aparecer tras la administración de este fármaco y de hecho se encuentran incluidas en su prospecto (7, 13, 14). Este cuadro se denomina “síndrome gripal” y es usual que llegue a tolerarse con el mantenimiento del tratamiento, aunque puede controlarse también con la administración de antiinflamatorios no esteroideos.

El mecanismo básico del aumento de la temperatura por interferón, ocurre a través de la interacción con receptores vasculares a nivel hipotalámico y la consiguiente liberación de prostanglandinas pirogénicas.

El grado de intensidad de las reacciones adversas que pudo constatarse en nuestro estudio, concuerda con lo planteado en la literatura internacional, donde las más usuales son las colaterales, en ensayos clínicos donde se ha utilizado el interferón para el tratamiento del Herpes Zóster y la Hepatitis C. (15-17)

En la determinación de causalidad, la aplicación de algoritmos según criterios de expertos en farmacovigilancia no sólo tiene importancia para decidir si se advierte del riesgo en cuestión al resto de la comunidad científica, sino también para dar una recomendación al paciente sobre la continuación del tratamiento o sobre posibles futuros tratamientos con el fármaco evaluado.

En este trabajo las reacciones encontradas fueron de causalidad definitiva, lo cual si se compara con investigaciones clínicas donde se ha utilizado el producto para tratar el melanoma maligno, se observa que la causalidad que prevalece es la definitiva (18), ya que las reacciones reportadas están estrechamente vinculadas al uso del interferón. (19)

Considerando que las reacciones indeseables más frecuentes fueron fiebre, cefalea, escalofríos, artralgia, astenia y mialgia, que la mayoría fueron efectos colaterales moderados y clasificadas como definitivas, y que, finalmente su desenlace fue favorable, puede decirse que el uso del interferón recombinante en el tratamiento de la esclerosis múltiple en estos pacientes es seguro.