INTRODUCCIÓN

La catarata tiene una alta prevalencia en el mundo, con independencia del nivel de desarrollo socioeconómico de los países; es la causa más frecuente de pérdida de la visión en la población mayor de 60 años. Actualmente se estima que existen alrededor de 20 millones de ciegos a nivel mundial, cifra que se espera aumente, como consecuencia del envejecimiento poblacional. Para el año 2025, se prevé que existan 40 millones de ciegos por catarata en el mundo. Su único tratamiento efectivo es la cirugía. (1)

Por otra parte, es la enfermedad ocular más frecuente en América Latina, responsable de la disminución de la agudeza visual (AV) en más del 25 % de las mujeres y del 12 % de los varones. (2,3)

La capacidad limitada de cubrir el incremento de la demanda de cirugía de catarata, justifica el aumento de ceguera por esta causa, aunque es una de las intervenciones quirúrgicas más comunes y tiene un alto nivel de éxito. (4)

Con el objetivo de ayudar a resolver esta problemática en América Latina, se diseñó la Operación Milagro que comienza a ponerse en práctica el 8 de julio de 2004, y que hoy se ha logrado expandir a muchos países de América Latina y el Caribe, un ejemplo de lo cual lo constituye Guatemala, desde la apertura del Centro Oftalmológico “José Joaquín Palma”, fundado en San Cristóbal, Alta Verapaz, donde se realizan diariamente entre 40 y 60 intervenciones quirúrgicas de catarata y pterigion. La cirugía de catarata se realiza mediante la técnica de Blumenthal y la de pterigion mediante exéresis y autoplastia conjuntival en pacientes captados por medio de la pesquisa activa.

La técnica quirúrgica de catarata que más se realiza en Cuba y en el resto de América Latina es la extracción extracapsular del cristalino (EECC) con implante de una lente intraocular (LIO) en cámara posterior, a través de una incisión escleral tunelizada, de aproximadamente 6-7 mm. Los resultados obtenidos en la AV posoperatoria son comparables con los de la facoemulsificación luego de varias semanas, con una recuperación algo más lenta pero satisfactoria, aun cuando se presentan complicaciones que dependen tanto de la realización de la técnica como de los antecedentes del paciente.(2,3,5)

La opción de la Operación Milagro ofrece solución inmediata a este problema de salud ocular de los guatemaltecos, que tienen total acceso al Centro Oftalmológico ubicado hacia el centro-norte del país, en una zona montañosa, con clima variable en dependencia de la altura sobre el nivel del mar y con población mayoritariamente rural. (6)

Hasta el momento, no existen datos estadísticos ni publicaciones científicas en dicho país sobre el tema, razones por las cuales se realizó esta investigación con el objetivo de identificar el comportamiento clínico y epidemiológico de los pacientes operados de catarata en el Centro Oftalmológico “José Joaquín Palma”.

MÉTODOS

Se realizó un estudio epidemiológico, observacional, descriptivo cuyo universo estuvo constituido por todos los pacientes mayores de 18 años operados de catarata en el Centro Oftalmológico “José Joaquín Palma”, de San Cristóbal, municipio Alta Verapaz, Guatemala, entre julio y diciembre del año 2007.

Criterios de inclusión: todos los que consintieron en participar en el estudio y que no presentaban trastornos de comunicación.

Criterios de exclusión: pacientes que no consintieron participar en el estudio y aquellos con trastornos severos de la comunicación.

Se estudiaron las variables: edad, sexo, color de la piel, lugar de procedencia, antecedentes patológicos personales oculares y sistémicos, tipo etiológico de catarata (5) y complicaciones trans y posoperatorias inmediatas.

La fuente primaria para la obtención de datos fue la historia clínica individual con el examen oftalmológico completo de la línea preoperatoria, el informe operatorio y el seguimiento posoperatorio, reflejados en una planilla diseñada al efecto (MRDP) y con los cuales se confeccionó una base de datos en Microsoft Excel.

El procesamiento de la información se realizó mediante estadígrafos descriptivos (frecuencia absoluta y por ciento), a través del paquete estadístico SPSS, versión 11,5 para Windows.

Desde el diseño del estudio se cumplieron las regulaciones éticas de la II Declaración de Helsinki, así como con la legislación vigente en Cuba al respecto.

RESULTADOS

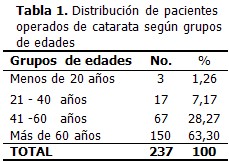

Al analizar la edad se apreció que el mayor número de operaciones se produjo en pacientes de 60 años y más, que representan el 63,3 % del total de los operados. (Tabla 1).

Con respecto al sexo, se encontró predominio discreto del femenino (51,89 % frente al 48, 11 % de pacientes masculinos) y al color de la piel, predominio de los mestizos con 60,76 %. El 32,92% de los casos tenía el color de la piel blanca y el 6,32 % negra.

La procedencia de los pacientes fue mayoritariamente rural (66,66 %). El 33,34 % restante era de procedencia urbana o semi-urbana.

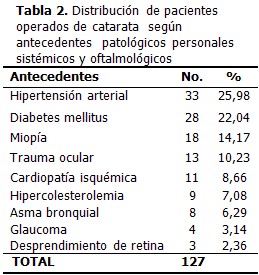

Los principales antecedentes patológicos personales encontrados fueron la hipertensión arterial (25,98 %) y la diabetes mellitus (22,04 %). Desde el punto de vista oftalmológico fue la miopía el más observado (14,17 %). (Tabla 2).

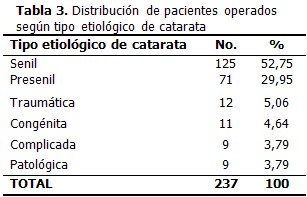

Al analizar el tipo etiológico de catarata se comprobó que la senil presentó la mayor frecuencia (52,75 %), seguida por la presenil con el 29,95 % y la traumática con el 5,06 %. (Tabla 3).

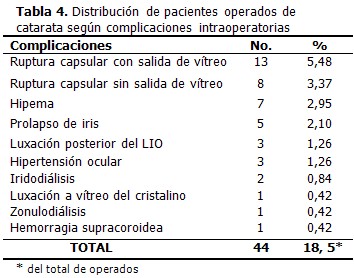

Las complicaciones en el transcurso del acto quirúrgico se presentaron en el 18,56 % del total de operados. Las más frecuentes fueron la rotura de la cápsula posterior con y sin salida de vítreo (5,48 % y 3,37 % respectivamente) y el sangrado en la cámara anterior (2,95 %). (Tabla 4).

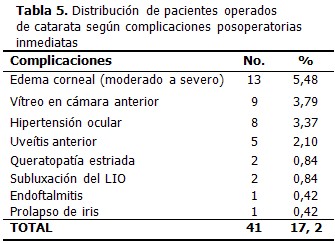

La complicación más frecuente del posoperatorio inmediato (hasta 24 horas después de la cirugía) fue el edema corneal (5,48 %), seguido por la presencia de vítreo en cámara anterior y la hipertensión ocular (HTO) con valores similares de 3,79 % y 3,37 % respectivamente. Cabe señalar que, en ocasiones, en un mismo paciente se presentó más de una complicación. (Tabla 5).

DISCUSIÓN

La mayoría de las personas, después de los 50-55 años, desarrollan algún grado de catarata en uno o ambos ojos, a menudo en forma asimétrica. Los resultados de esta investigación en cuanto a la edad, se corresponden con la literatura revisada. Según estudios epidemiológicos en Norteamérica, entre los 65 y 74 años de edad cerca del 50 % de los pacientes tienen catarata y el 70 % de las personas de 75 años o más. (6) De acuerdo con los estudios de Nickisch y Solari,(7) en el Centro de Ojos Corrientes y de Seoane Larrinaga, (8) entre el 65 y el 75 % de los pacientes operados tenían más de 60 años. Estudios realizados en Cuba, en el ICO Pando Ferrer,(1) en el Hospital Hermanos Ameijeiras,(9) y en el Hospital “Dr. Gustavo Aldereguía” de Cienfuegos,(10) muestran el predominio de esta enfermedad entre los 60 y los 75 años.

En relación con el sexo, el predominio de uno u otro en esta enfermedad ha sido cuestionado por varios autores. La mayoría coincide al plantear que la prevalencia es discretamente mayor a favor de las mujeres, lo que consideramos que puede estar en relación con el hecho de que la mujer cuenta con una mayor esperanza de vida y además demanda mayor atención médica en casi todas las sociedades. (10,11) Igualmente, un estudio realizado en población hispánica, encontró que la prevalencia de catarata en pacientes del grupo de 70 años o más fue mayor en mujeres (69 %). (12)

Nuestros resultados, en cuanto a edad y sexo se refiere, se encuentran en correspondencia además, con los del estudio de Frómeta, en el Estado de Aragua, Venezuela, donde se encontró que el grupo de edades más frecuente fue el de los 65 y más con el 56,7 % de los casos, especialmente las mujeres (51%).(13)

En lo que respecta a las características raciales los resultados obtenidos se explican por las características propias de los guatemaltecos, entre los que predomina el mestizaje, más que por predilección de la catarata por uno u otro color de la piel. Cabe señalar que el diseño muestral de nuestro estudio no incluyó la estratificación de la población en estudio.

Sobre la procedencia geográfica de las personas con catarata, los datos obtenidos del estudio de Duerksen y colaboradores(14) y otro de la OPS,(15) ambos en poblaciones de Latinoamérica, muestran que la proporción de ceguera por catarata no operada varía entre el 39 % en las zonas urbanas con mayor desarrollo económico y el 65 % en zonas rurales con pobre desarrollo económico; el realizado por Sánchez en España,(16) mostró que el 36 % vivía en la ciudad y el resto en zonas suburbanas y rurales, resultados que coinciden con este estudio y parecen estar más en relación con el lugar donde se realice la investigación y con diferencias sociales que con la fisiopatología y los factores de riesgo de la enfermedad. En este estudio, está en relación directa con la ubicación del Centro Oftalmológico y con el hecho de que el mismo está destinado precisamente a la asistencia médica de las personas con menores posibilidades de acceso a los servicios oftalmológicos nacionales.

En relación con los antecedentes patológicos de los pacientes portadores de catarata, este estudio coincide con los de Rodríguez Orozco,(17) que reportó predominio de la hipertensión arterial, seguida de la diabetes mellitus, aunque en menores porcientos, pero en un grupo menor de pacientes que los incluidos en esta investigación, así como con Nickisch y Solari(7) y con Santana en el ICO Ramón Pando Ferrerª, con valores de 35,4 % y 15,2 % respectivamente para las mismas enfermedades sistémicas. En este último predominó el glaucoma con el 26,3 % sobre la miopía con el 14,5 % , resultado que difiere del de esta investigación, lo que se considera que está en relación con la dificultad para el diagnóstico del glaucoma en Guatemala, por lo que es probable que muchos pacientes permanezcan sin diagnóstico.

El tipo etiológico de catarata predominante en esta serie, coincide con los reportes de otros estudios en Cuba e internacionales, y se explican por las características del universo. Como en todas las latitudes, resultan más frecuentes las variedades clínicas de catarata relacionadas con la edad, es decir, seniles y preseniles y los resultados obtenidos en cuanto a la catarata traumática, pueden explicarse porque se trata de un país con elevados índices de violencia, unido a que la atención del trauma ocular, antes de la puesta en práctica de la Operación Milagro, era muy deficitaria.

La catarata senil, de hecho, es la más frecuente en los resultados que se reportan en la bibliografía revisada. Estudios publicados en Ecuador (18) y Venezuela,(13) dan cifras del 57,6 % y del 50 % respectivamente.

Estudios consultados, realizados en Cuba,(9) y fuera de ella,(19-21) tanto en hospitales citadinos como rurales, reflejan resultados similares.

En múltiples estudios se encuentra que el opérculo es la complicación transoperatoria más frecuente, aún con diferentes técnicas quirúrgicas. Ventura,(22) muestra cifras del 21,5 % y Hernández y Curbelo(23) de 1,9 %, resultados que coinciden con los nuestros. Las diferencias entre los resultados pueden deberse a la técnica quirúrgica empleada y quizás a la pericia de los cirujanos.

En los pacientes mayores de 60 años influyen varios factores en la génesis de las complicaciones, desde las características anatómicas como cápsulas posteriores débiles y cataratas hipermaduras,(24) hasta la pobre cooperación durante la cirugía y la asociación con enfermedades crónicas no transmisibles que empeoran el pronóstico de la cirugía. Es evidente la relación que existe entre la habilidad quirúrgica y las complicaciones, además del hecho de que una correcta cooperación del paciente también influye para que el acto quirúrgico tenga éxito. El opérculo es una complicación que se produce en pasos de la técnica donde se requiere de un dominio eficaz y una cooperación máxima del paciente. (25,26)

La aparición de complicaciones también se encuentra estrechamente relacionada con la realización incorrecta de maniobras durante la cirugía, tanto así que, generalmente, se deben a la presencia de complicaciones operatorias como la salida de vítreo que conllevan a una evolución desfavorable en los días siguientes a la cirugía.(27) Entre ellas se encuentran la tracción corneal durante la realización del túnel córneo-escleral, los traumatismos repetidos a través de las paracentesis para la colocación de sustancias intracamerales, la manipulación excesiva de las estructuras de la cámara anterior, el tiempo quirúrgico prolongado, la exposición a la luz intensa del microscopio, el abuso del colirio anestésico y la instilación excesiva de midriáticos, entre otras.

Estudios realizados en Estados Unidos, reflejan que el edema corneal se presenta hasta en el 10 % de los casos operados y de estos sólo en el 1 % persiste.(28) Publicaciones cubanas sobre este tema, reportan cifras del 39,5 % para la queratopatía estriada; 13,2 % para la HTO ; 11,6 % para la endotelitis(23) y de 2,3 % para el edema corneal.(9)

La aparición de complicaciones posoperatorias depende no sólo del proceder quirúrgico sino también del cuidado del paciente. En el caso de los guatemaltecos, el cuidado posoperatorio del paciente por parte de los familiares no es bueno, muchos incluso no tienen acompañante o cuidador, debido a que los miembros de la familia tienen otras labores que no pueden dejar de realizar, ya sea porque pierden los empleos o porque el Centro les queda muy lejos y no pueden pagar el transporte. Aunque el Centro cuenta con una enfermera y guardia las 24 horas, no es suficiente cuidado para un operado de catarata como el que pudiera brindarle un familiar. Además estos pacientes tienen muy malos hábitos higiénicos, no se bañan diariamente (algunos practican el baño de temascal, que quedó prohibido) y no tienen cultura sanitaria, lo que influye en la evolución posoperatoria.

CONCLUSIONES

Los resultados de la caracterización clínico-epidemiológica de los pacientes operados de catarata incluidos en esta serie no se diferencian de los de estudios similares, con excepción del antecedente personal de glaucoma.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

aSantana E. Efectividad de la cirugía de Catarata combinada con Glaucoma. [Tesis de Grado]. ICO “Ramón Pando Ferrer”, 2007.