INTRODUCCIÓN

Si durante la infancia el sexo es el hecho más radical a nivel existencial, durante la adolescencia, además, se convierte en el hecho más radical a nivel vivencial. La adolescencia, como período vital y social, se puede referenciar como un período de reindividuación sexual, en el que dominan unos cambios guía: pasar de un cuerpo de niña/o a un cuerpo de mujer/varón; transformar una identidad infantil en una identidad adolescente; sustituir el núcleo fusional familiar por el núcleo fusional externo; el deseo sexual, como investimiento erótico del otro, se convertirá en el motor vivencial que con más fuerza organizará el mundo de los afectos y sentimientos . Esta etapa marca el tránsito de la niñez a la vida adulta. (1,2)

Ocupan un lugar importante, en la vida de los adolescentes, las necesidades de amor. El éxito con que estos integran la sexualidad en el marco total de sus vidas depende de una serie compleja de factores que van desde el nivel de conocimientos que estos hayan adquirido a través de su desarrollo, la convivencia de ellos con sus padres a partir de la niñez, hasta la influencia de nuevas normas morales y sociales que han aparecido en las últimas décadas. (3)

Diversos factores contribuyen a que nuestros adolescentes tengan una conducta sexual inadecuada, y dentro de esta, el inicio temprano y el aumento de su actividad sexual es lo más frecuente. La OMS y la ONU informan que hay más de 1000 millones de adolescentes en todo el mundo, y que el aumento de las tasas de fecundidad, de aborto y de ITS ocurre fundamentalmente en este grupo poblacional. (4)

La provincia de Cienfuegos duplicó su tasa de fecundidad en la fémina menor de 20 años en el año 2008, lo cual la ubica dentro de las primeras seis provincias que culminaron con este indicador elevado. El Municipio de Cumanayagua fue el que más influyó en estos resultados y no sólo en este indicador sino además en su tasa de aborto y regulaciones menstruales. (5)

Como la enseñanza secundaria es uno de los espacios más importantes en la adolescencia para el desarrollo de la sexualidad, y por todo lo anteriormente expresado se realizó esta investigación con el objetivo de caracterizar la conducta sexual y reproductiva de féminas de la enseñanza secundaria.

MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo a estudiantes féminas pertenecientes al 9no grado del área urbana del municipio de Cumanayagua, provincia de Cienfuegos, desde septiembre del 2007 a junio del 2008.El universo estuvo constituido por los 276 estudiantes matriculados en el 9no grado de las Escuelas Secundarias Básicas Urbanas (ESBU) “José Esteban Tartabull” y “Manuel Prieto Labrada”. La muestra quedó conformada por 180 estudiantes del sexo femenino pertenecientes al noveno grado, según criterios de inclusión e exclusión.

Criterios de inclusión: estudiantes del sexo femenino pertenecientes a noveno grado de las ESBU “José Esteban Tartabull” y “Manuel Prieto Labrada”, que estuvieron de acuerdo en participar en la investigación, en el período comprendido desde septiembre del 2007 a junio del 2008.

Criterios de exclusión: estudiantes del sexo masculino pertenecientes a noveno grado de las ESBU “José Esteban Tartabull” y “Manuel Prieto Labrada”, y las estudiantes femeninas que no estuvieron de acuerdo en participar en la investigación, las que no se encontraban en los centros en el momento de la investigación y/o por falta de aprobación de los padres o tutores para participar en esta.

Para comenzar la investigación se solicitó la aprobación a la dirección Municipal de Educación y Salud en Cumanayagua.

Para la recolección del dato primario se elaboró un cuestionario con las variables de interés por el método de encuesta, la cual fue validada por criterio de expertos (psicólogos, epidemiólogos, profesores generales integrales y ginecólogos que han trabajado o investigado en la población adolescente) y estuvo dirigida a caracterizar el comportamiento sexual y reproductivo de las féminas de la enseñanza secundaria relacionados con la educación sexual y salud reproductiva. Se estudiaron variables como: tenencia o no de relaciones sexuales en el momento del estudio, edad de comienzo de las relaciones y la motivación principal para comenzarlas, la utilización de métodos anticonceptivos y el más frecuente a utilizar y los antecedentes obstétricos reproductivos como abortos, regulaciones menstruales y partos.

Para garantizar que los resultados del instrumento no se viciaran se aplicó simultáneamente a los 180 sujetos de la muestra. Se le asignó un número de orden a cada estudiante involucrada en la investigación para la posterior evaluación y análisis de los resultados de las encuestas.

La información recogida se introdujo en una base de datos creada al efecto con Microsoft Access y se procesó con el paquete de programas SPSS versión 10.0. Los resultados se presentan en tablas con números absolutos y porcentaje.

RESULTADOS

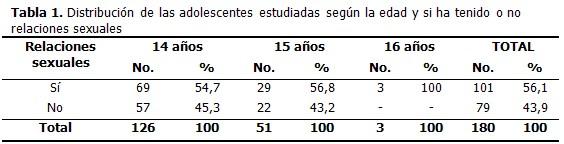

La muestra de estudio la integraron 180 féminas distribuidas en las edades de 14, 15 y 16 años, en la que los grupos poblacionales más representativos fueron las primeras edades dada la uniformidad de nuestro sistema educacional.

La mayor cantidad de adolescentes tienen 14 años, y dentro de ellas, el 54, 7 % ya tenían relaciones sexuales; en el caso de las de 15 años, el 56, 8 % estaba en este situación. En sentido general, el 56,1% de las féminas tenía relaciones sexuales en el momento del estudio. (Tabla 1).

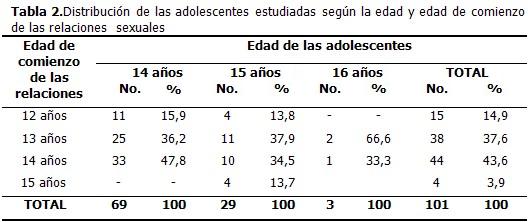

Dentro de las encuestadas, 101 habían comenzado su vida sexual; la edad de inicio de las relaciones sexuales fue entre 13 años (37,6 %) y 14 años (43,6 %). Llama la atención que la minoría del grupo comienza sus relaciones en las edades extremas, con 12 años el 14,9 % y con 15 años el 3,9 %. (Tabla 2).

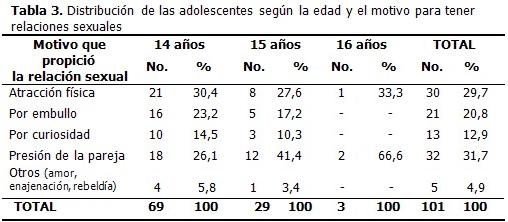

Entre las niñas de 14 años predominó la atracción física, seguida de la presión de la pareja como motivación para el inicio de las relaciones sexuales, en las niñas de 15 y 16 años predominó la presión de la pareja, causa esta última que predominó también en sentido general (31, 7 %). En un menor por ciento influyeron el embullo y la curiosidad con 20,8 y 12,9 % respectivamente. Solo una pequeña minoría fue motivada por otros aspectos como: sentimientos de amor, enajenación, rebeldía, etc. (Tabla 3).

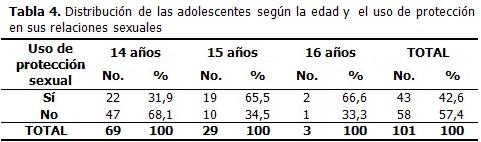

Referente a la protección sexual de la muestra de estudio se pudo apreciar que un número importante de adolescentes tienen sus relaciones sexuales sin protección (57, 4 %), lo que representa más de la mitad de la población estudiada y solo el 42,6 % se protege. Cuando se analizó el grupo de 14 años, el cual agrupa la mayor cantidad de adolescentes con relaciones sexuales, se pudo comprobar que la mayoría de ellas (68, 1 %) no se protege sexualmente, no así en los grupos de 15 y 16 años donde la mayoría sí se protege (65,5 % y 66,6 % respectivamente).(Tabla 4)

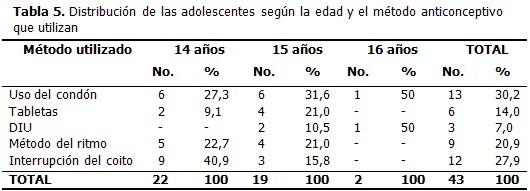

El método anticonceptivo que más se utiliza es el uso del condón (30, 2 %), seguido de la interrupción del coito (27,9 %) y el método del ritmo con un 20, 9 %. Las tabletas anticonceptivas y los dispositivos intrauterinos son pocos utilizados. Desglosando por edades, se constató que en el grupo de 14 años la interrupción del coito es el más utilizado (40,9 %) y en los grupos de 15 y 16 años predominó el uso del condón con 31,6 % y 50 % respectivamente. (Tabla 5).

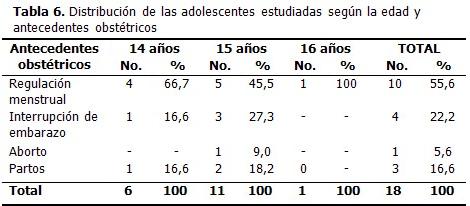

El 55,6 % de las estudiantes se había sometido a regulaciones menstruales y el 22,2 % a interrupciones de embarazo por el método de legrado de cavidad uterina; el 5,6 % ha tenido un aborto. Vale destacar que a los 14 años el 66, 7 % ya se ha realizado regulaciones menstruales y a los 15 años el 45,5 %, grupo en el cual también aumentaron las interrupciones de embarazo con 27,3 %.(Tabla 6).

Un análisis sobre la base del total de estudiantes que tienen antecedentes obstétricos (18), arrojó que el 33,3 % pertenece al grupo de edad de 14 años, el por ciento mayor se alcanza a los 15 años con un 61,1% y a los 16 años, el 5,5 % tiene antecedentes obstétricos.

DISCUSIÓN

Desde hace ya algunos años estamos asistiendo a lo que se le ha dado en llamar “revolución sexual”, lo cual trae consigo que un gran número de los adolescentes comiencen su vida sexual precozmente.

Martínez Chang y García Roche identificaron que el 65 % y el 47 %, respectivamente, de su universo de estudio ya tenían relaciones. (6,7)

Pero aun más importante es el análisis de la edad con la que comienzan estas adolescentes a mantener este tipo de relación. Estudios realizados recientemente en Ciudad Habana en hombres y mujeres entre 20 y 29 años, es decir que ya habían pasado la adolescencia, arrojaron que la edad de comienzo de las relaciones sexuales en la gran mayoría osciló entre 13 y 16 años, lo que demuestra que el comportamiento de este fenómeno no ha variado en los últimos años en el país, resultados que se corresponden con los de este estudio y con otros realizados en Cuba. (8, 9)

Se plantea por algunos autores que el 18 % de los adolescentes americanos han experimentado el sexo con anterioridad a los 15 años de edad. Y según estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud el 56 % de la población adolescente femenina ha tenido sus relaciones sexuales antes de los l5 años de edad y la población masculina refiere haberla iniciado entre 13 y 14 años de edad. Sin embargo, en países de Europa, como España, la edad de comienzo de dichas relaciones es ligeramente superior con una media de 17 años y se plantea que sólo el 12 % de los jóvenes con edades entre 14 y 15 años han mantenido relaciones sexuales alguna vez. (10)

Tomando como referencia investigaciones nacionales acerca de la maduración sexual de nuestros adolescentes ( que abarca para las hembras el período de 12,5 a 17-19 años y en los varones de 13,5 a 17-19 años) , se puede reflexionar que nuestros adolescentes, a pesar de la prematuridad fisiológica y sexual que los acompaña, no poseen una maduración psicológica importante en lo que a la sexualidad se refiere, y esto lo lleva a tener conductas irresponsables como el embarazo no planificado o no deseado, la práctica del aborto y una de las consecuencias más nefastas en la actualidad, la adquisición de enfermedades de transmisión sexual. (11)

Al indagar sobre motivaciones sexuales en adolescentes, un estudio realizado en Guantánamo, que valoró su conducta sexual activa mostró resultados que se corresponden con los de esta investigación. Pero a medida que se avanza en la edad la motivación se hace con bases más sólidas, así lo demostró Peña Borrego al hacer un estudio similar pero en la enseñanza politécnica en esta misma ciudad. (12, 13)

Existen estudios nacionales que analizan las motivaciones según el sexo, al estudiar las características de la primera relación sexual en adolescentes se encontró que la principal motivación de los varones fue “el deseo de probar” y el de las hembras fue “estar enamoradas”. (14)

Un elemento interesante que no podemos dejar de mencionar en este estudio es que las motivaciones sexuales ocupan un lugar en el grupo de sus iguales que no responden a una sola idea sino que tienen diferentes propósitos de acuerdo a sus necesidades. Esto se puede fundamentar en que ellos y ellas pasan más tiempo con sus compañeros que en el seno familiar, por lo que sus valores, su conducta, su forma de pensar y de actuar, está condicionada, en buena medida, por el carácter de estas relaciones y si estas no son lo suficientemente adecuadas pueden influir en el inicio de una relación sexual prematura. Otra cuestión a considerar en este análisis, es que las motivaciones como la atracción física, la curiosidad y demás son características propias de la pre-adolescencia; luego, en la medida en que se avanza hacia la juventud, comienzan a adquirir mayor importancia aquellas particularidades personológicas asociadas a la comunicación interpersonal.

La actividad sexual sin protección no causa en general, morbilidad y mortalidad durante el período de la adolescencia; sus efectos y costos se evidencian más tarde en la vida y puede tener importantes repercusiones en el desarrollo biológico, social y psicológico de la joven generación. Por eso este problema constituye una preocupación de primer orden para los profesionales de la salud y se impone abordarlo a partir de un marco conceptual actualizado, sobre el desarrollo humano integral y la promoción de salud.

Diversos estudios nacionales, al analizar las características de la primera relación sexual en un grupo de adolescentes muestran que una cifra significativa de estos no utilizaron protección para realizarlas, resultados similares a los de esta investigación. (4,6,7)

Brito Méndez estudió algunas razones para no usar métodos anticonceptivos y encontró como primera causa la opinión de que afectan las sensaciones durante el acto sexual, en segundo lugar que el criterio de la anticoncepción no es responsabilidad masculina, y en tercer lugar las dificultades para adquirir en determinadas circunstancias estos anticonceptivos. (15)

Al comparar los resultados de investigaciones acerca de los antecedentes reproductivos con los de este estudio, se comprobó que en la literatura se destaca un hecho interesante, en los estudios realizados en los años 70 y parte de los 80 el aborto en los adolescentes se veía en etapas más tardías de la vida (19-20 años), mientras que los estudios de años recientes están demostrando la tendencia a realizarlos en etapas más tempranas de la vida en que resultan adversos desde el punto de vista de la salud y también de sus consecuencias sociales. (16)

Es preocupante que para los adolescentes estudiados por López J L y Lugones Botell en un policlínico de área urbana, el legrado de cavidad fue el método más oportuno para la interrupción del embarazo. Resultados que no coinciden con los de este estudio. A diferencia de otros autores que obtienen que el promedio de sus adolescentes estudiados sea alrededor de 15 años y el método más factible es la regulación menstrual. (17)

Es difícil conocer con exactitud la problemática real del aborto en la adolescencia en América Latina y el Caribe ya que en la mayoría de estos países este proceder es ilegal o tiene serias restricciones, por lo que se llevan a cabo gran cantidad de abortos ilegales que dificultan una recolección fidedigna de estos datos. Solo en Cuba, Puerto Rico, Canadá y Estados Unidos se puede contar con estadísticas confiables ya que el aborto es una técnica institucionalizada. Se acepta que aproximadamente 1000 000 jóvenes entre 15 y 19 años se embarazan anualmente y alrededor de un 40 % de estas se interrumpen la gestación por medio de un aborto legal. (16)

En nuestro país 1 de cada 4 abortos ocurre en féminas menores de 20 años, proporción similar a la de todos los nacimientos vivos que tienen lugar entre las adolescentes.

En Brasil, Colombia y Perú se reportan que 1 de cada 10 mujeres que ingresan con una complicación de aborto ilegal son adolescentes. En comparación, 1 de cada 7 nacimientos se produce en madres adolescentes. En fin datos estadísticos consideran que en Latinoamérica hay cada año alrededor de 1000 000 de abortos en adolescentes menores de 20 años. (17)

Se puede afirmar que el embarazo y el aborto en la adolescencia constituyen un elemento fundamental que afecta la salud reproductiva de este sector de la sociedad. (18)

Aunque es cierto que se ha logrado una evidente reducción de la mortalidad relacionada con el aborto, no podemos decir lo mismo de la morbilidad. Hay mucho por hacer aúncon respecto a la educación sexual de las nuevas generaciones. Se debe trabajar para garantizar servicios e información en anticonceptivos de alta eficacia y que sean de fácil acceso a este sector vital de nuestra población.